ビジネスを加速させるために必要不可欠な、ITシステム。

ただし、一つのITツールで経営課題を解決できるほど【経営課題】は単純ではありません。

そこで、今回は複数SaaSを使いこなしているフライクのエンジニア新堀 立樹さんと浅沼 志練さんに、普段お仕事で使用しているシステムや、SaaS連携の技術についてお話を伺いました。

自己紹介

—今日は、複数SaaSを連携して“繋ぐ”技術について、お二人にお伺いしたいと思っています。まずはお二人が普段されているお仕事内容について簡単に紹介お願いします。

新堀:いろいろなことをやっていますが、メイン軸としてはSaaSを組み合わせたり、Salesforceを作っていったりするエンジニアの業務をしております。

浅沼:私はSalesforceのノーコード構築というところを主にやっていて、お客様とヒアリングからシステム設計のところから構築までをやらせていただいております。

「なぜシステム連携組立図を作ったか」〜複数SaaSを使って提案する楽しさ〜

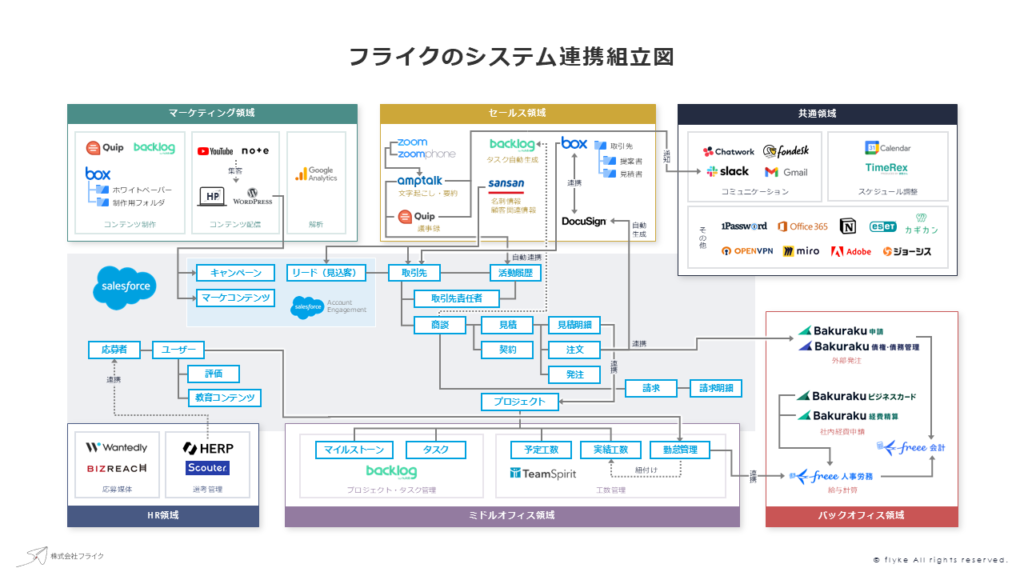

—フライクでは【システム連携組立図】というものを作成し、35のITツールを連携してお客様に提案していますが、この組立図はどのようにして作られたのでしょうか?

新堀:今の時代、SaaSはさまざまな企業で使われていると思いますが、昔は何か基幹となるオンプレのシステムがあって、その中で組み立てるという世界だったんですね。それが、今はいろんなSaaSを部分最適で使われているのが一般的になっています。

ただ我々フライクはそうではなく、やはりAIや今後の技術のことを考えると、システムを一元管理するというクラウドERPのようなものにしたいという考えを持っています。

そうして「この領域だったらこのシステムがいい」というものを組み合わせてできたのが【システム連携組立図】になります。

—浅沼さんは前職でもSalesforceを扱っていたとのことですが、先ほどの新堀さんのお話を受けて、【システム連携組立図】を使って提案する楽しさや、クライアントからの声についてどのように感じていますか?

浅沼:フライクの【システム連携組立図】を作る過程で、さまざまなSaaSをフライク自身も使っています。

なので、お客様から「こういうことをしたい」と言われた時に、「じゃあこういうツールはどうですか」という提案ができますし、ほかにもお客様から「今こういったSaaSを使っていて」と伺った際「こっちのツールの方がいいんじゃないですか」というご提案を、自分たちの経験を生かしてお話しできるというところにおもしろさを感じますね。

複数SaaSを使う苦労〜複数領域の知識はどのように得ているのか?〜

—通常、一つのITツールを使った方が楽なのではないかと思われますが、SaaSを複数使うことによって苦労した点や、やりづらいと思った点はありますか?

浅沼:正直たくさんありますね。フライクの方針として「システム連携組立図でこれだけいろいろなことをやっています」というふうに出しているので、お客様からも「いいものを使っていたら教えてくださいよ」と要望でいただくことがあります。

ただ、我々も全てを網羅し尽くしているわけではないので、やはり調査が必要なところとか、「もっとこういうことができないかな」とかっていうことがあった時には「ちょっと調べてみます」となります。

一方で、ネガティブな点ばかりではなく技術調査していく中で私たちも「わあ、こんなことができるんだ」という発見があれば、お客様にも「こんなのありましたよ」とお話しでき、一緒に進めていくことができるので、そこは楽しいところなのかなと思います。

—ありがとうございます。フライクでは経営に関する全ての領域について携わっていると思いますが、それら多岐にわたるシステムに関する知識を、お二人はどのように得ていますか?

新堀:私は大きく二つあるかなと思っています。

一つはお客様のプロジェクトにおけるキャッチアップですね。フライクはお客様と一緒にやっていくというスタンスなので、「こういうことをしたいんだけど」と言われた時に、正直に「わかりません」と言いながら「一緒に調べませんか?」とご提案し、プロジェクトを通して経験を積んでいったことですね。

もう一つが、社内の研究開発におけるキャッチアップです。たとえば、バックオフィスのメンバーから「こういうことをしたいんだけど」と言われた際に、最初は「会計なんて…」と苦手意識を持ちました。

ただ、まずはやってみよう! というところで「freeeってこんな感じだよ」という基本を教えてもらい、自分が経験したことがない領域を含め、さまざまな知見を広げていきました。

浅沼:私はミドルオフィスを得意としているので、今新堀さんからもお話がありましたけれども、会計とかバックオフィスのところがすごく苦手な部分ですね。

ただ、お客様との打ち合わせの中で、どうしてもバックオフィスの領域は出てくるので、打ち合わせが終わった後「新堀さん、今の話は何ですか?」というのを都度確認しつつ、理解を深めるようにしています。

—特定のITツールについて理解していても、他のITツールがどうなっているか理解していなければ技術的に「できる」「できない」の判断は難しいと思いますが、そういった調査はどのように進めていますか?

新堀:私が一番良いなと思うのは、そのSaaSのツールのベンダーを巻き込むことでしょうか。営業の人は、基本的に自社のツールを使ってほしいというところもあって質問すればいろいろ教えてくれるので、そうやって聞き取りをしています。

技術的な面では、SaaSのAPIのドキュメントは絶対ネット上で公開されているので、それを読んで「あ、これはできるんだな」「できないんだな」と判断しています。

—お客様にご提案する際、自分たちが知っているITツールの場合は話が進みやすくなると思いますが、自分たちがまったく知らないツール、もしくはまだシステム連携組立図の中に入ってないようなツールの場合はどのようにしていますか?

新堀:その場合は、先ほどもお話したようにお客様を巻き込んでいきます。具体的には、お客様から「こういうツールを使いたくて…」と言われた時に「ちょっと問い合わせを一緒にしましょう」と言って一緒に問い合わせをします。

さらに、他ツールと比較しないといけないので、「他にこんなツール、こんなツール、こんなツールがありそうですけど全部いきましょう」というふうに問い合わせをかけます。そうしてお客様と一緒に話を聞いて、「これの方がいいんじゃない」とキャッチアップしていくことが多いですね。

フライク流・複数SaaS連携アウトプット術

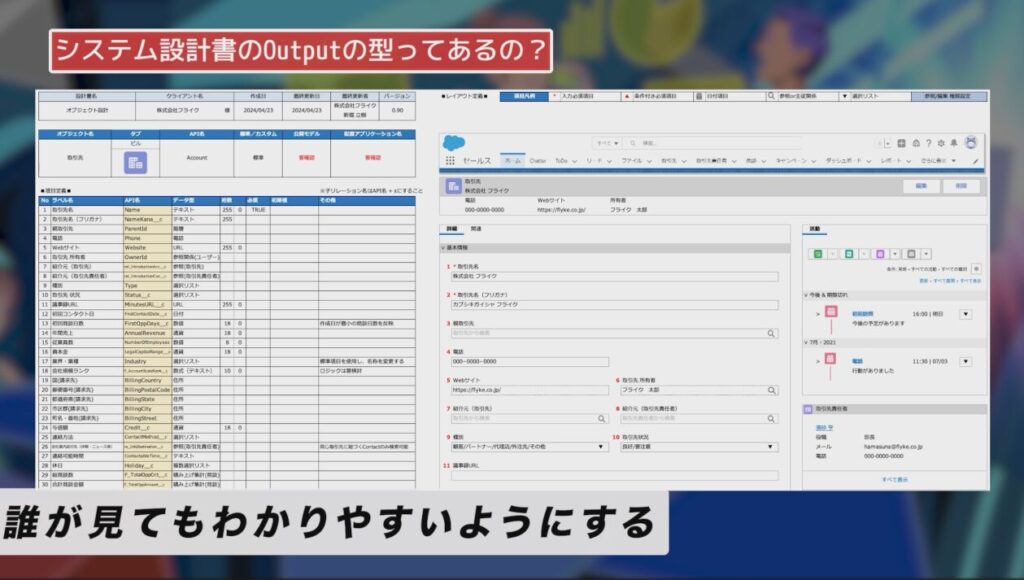

—システムの設計をする中で、社内・お客様側どちらからもシステム設計の是非がわかるような「システム設計書」が必要だと思うのですが、フライクにおけるシステム設計書の“型”のようなものはありますか?

浅沼:基本の型はありますが、日々ブラッシュアップしていますね。

お客様との案件や、社内での設計書を作成する過程で研究開発した結果としてのシステム設計書を残す時に、やはり「誰が見てもわかりやすい」とか、「ちゃんと要点がまとまっている」とかっていうところも大事ですし、最近は私自身システム設計書を書くことがすごく多くなってきているので、作り手側にも作りやすい型を決めていくことを大切にしています。

私がシステム設計書を案件で最初に作り始めた時は、新堀さんは1時間でできるような作業を、8時間かけてようやく完成させたりっていうことが結構あったんですよね。

そういった時の、自分の「ここ作りにくいな」っていう経験を、作り手側の反省としてもっと作りやすく、わかりやすくなるように意識して、ブラッシュアップを進めています。

—新堀さんが1時間で作った内容を浅沼さんが8時間かかってしまうというのは、システム設計書を作るのが難しいものなのか、システム設計書を起こすまでのアプローチが難しいのか、どちらでしょう?

浅沼:どちらもありますね。アプローチも難しいですし、私自身初めて作るっていうところもあるので慣れの問題だったりとか、スキル面の問題だったりもあるかもしれません。

そういったところは案件ごとに、もしくは内部で「ここはどうしたらいいですか」とコミュニケーションを通して着実に学んでいき、今まで8時間かかっていたものを半分の4時間とか、今では3時間、2時間とかになっていけているのかなと思います。

—システム設計書において、今後こういうふうにしていきたいというものがあれば教えてください。

新堀:これは結構難しい問題ですね。システム設計書はお客様とエンジニア両方が見るものですが、お客様は基本的に素人じゃないですか。

なので、何も知識がないお客様が見てもわかるように表現しなければならないのですが、その一方で、作る側であるエンジニアに指示しようとすると細かく書かなければいけない部分もあります。

そんな両極端なところを、どっちもカバーするような設計書を作らないといけないと思っているので、大変ではありますがその調整は適宜していきたいですね。

—そのように作られたシステム設計書などを見て、お客様やシステムベンダー、ITツールベンダーから「フライクと一緒に仕事をしたいです」と紹介をしてもらうことが多いかと思いますが、ベンダーからの紹介の案件と自分たちで取った案件との違いはどのように感じていますか?

新堀:やはり自分たちで取ったリードの方がやりやすいですし、楽しいですね。ベンダーさんきっかけの場合、特定のツールを使う前提なので、我々がコンサルに入ると「本当にこのツールなんだっけ?」というのが結構多くて。

それに比べると、自分たちで調べてフライクにたどり着いて問い合わせをしてくれる方は強い想いもありますし、情熱を持っていらっしゃるので、やりやすさを感じます。

浅沼:新堀さんが話した通りで、自分たちで自由にやれるところっていうのがすごく大きいなと思っています。

お客様が「こういうことがしたい」ということをゼロベースで相談してくれる。

そこから一緒に話してやっていくっていうのもありますし、Salesforceひとつとってもまだ知らない機能や確立されていない方法がいっぱいあるので、「わ、こんなこともできるんだ」というのが定期的に見つかっていくという点が、今仕事で楽しさを感じられているところです。

そういった自分の感動したポイントをお客様に直接お話をしていきながら伝えられる、それをシステムにしていけるっていうのが、感動の共有じゃないですけど、そういうのができるっていうところが自分たちで案件を進めることの良いところですね。

「繋ぐ技術をやりたい」求職者に向けてメッセージ

—最後に、複数SaaS連携をはじめこれから“繋ぐ”技術を磨いていきたいと思っている求職者に対してメッセージをお願いします。

新堀:複数SaaS連携において「今できる、できない」というのは、私はあんまり関係ないのかなと思っています。

なぜなら、SaaSは日々新しいものが出てきているからです。

どちらかというと、疑問に思ったことにちゃんと突っ込んで、ちゃんと調べて「こんなSaaSあるんだ、何ができるんだろう」とか「こういうふうに組み立ててやりたいな」というところがすごく向く職種ですし、フライクが目指すビジネスの楽しさなのかなと思います。

ぜひ「いいな」と思った方は、気軽にお声がけいただけると嬉しいです。