今回は、株式会社フライク 代表取締役の大瀧 龍さんとシステムエンジニアのマネジメントをしている新堀 立樹さんに、フライクが導入している「社員評価制度」についてお話をしていただきました。

給与等に直結する重要な内容となっていますので、フライクの採用を受けたいとお考えの方はぜひ最後までご覧ください。

評価制度の基本構成

—まず、フライク独自の評価制度の基本構成について簡単にご紹介ください。

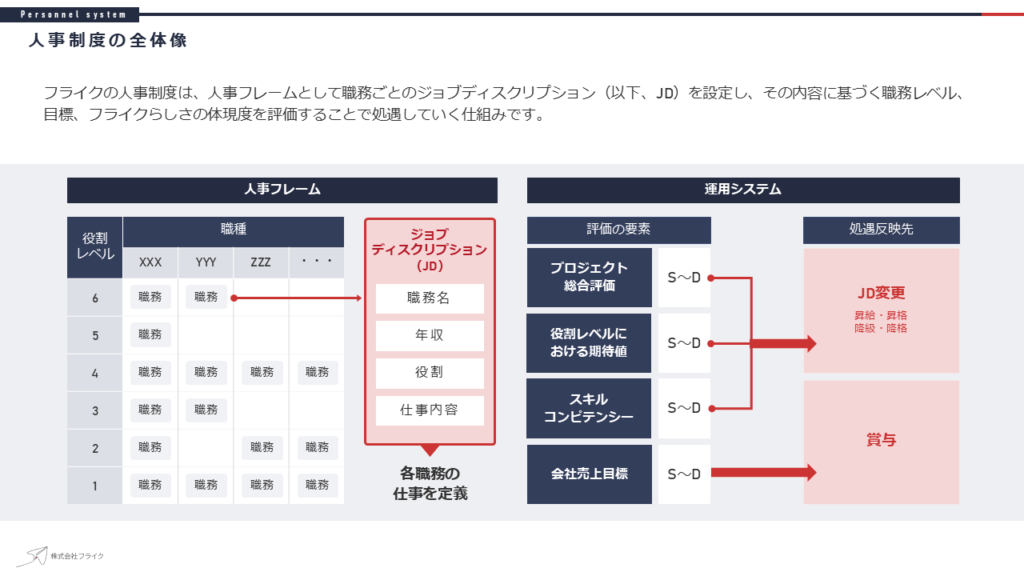

大瀧:評価の仕方としましては、「プロジェクト総合評価」と「スキルコンピテンシー」を3ヶ月ごとに評価をつけていきます。フライクは8月が期首になっているので、10月・1月・4月・7月の計4回ですね。

スキルコンピテンシーはいくつかの項目があって、それに関して「目標を達成できているか」というのをご自身で評価をつけてもらいます。

プロジェクト総合評価では、プロジェクトを無作為にピックアップして、社内と社外(業務委託)のメンバーで本人に対する評価を5段階で行ってもらいます。評価の軸は、①スピード、②クオリティ、③納期、④他者への貢献、⑤チーム間コミュニケーションの5つです。

そして下期のタイミングで同じジョブディスクリプション(取締役、執行役員、コンサルタントなどの役割)の中で半年に1回昇給・降給があります。フライクのジョブディスクリプションには、職務ごとに明確な役割があるため、それに応じて求められる仕事内容に変化があります。

そして1年に1回ジョブディスクリプションの昇格・降格もあるので、そのタイミングで給与レンジが変わります。賞与に関しましては、評価をもとに半期の目標値が決まるので、それを達成しているか否かによって、ボーナスの額に変動があります。

ただし、こういった評価はあくまでも戦力(正社員)としての評価になるため、採用から約1年間のオンボーディング期間中は評価しません。

これらの評価に関する事柄は、採用の際にもより詳しくお伝えしています。

導入背景

—独自の評価制度を作ろうと思ったきっかけについてお話しください。

大瀧:まず、僕がこれまで所属していた会社の評価制度について振り返ると、富士通時代は自分の実力が評価されるというより、「この人はそろそろ年齢的に上のポジションにつかせよう」というような年功序列で決まってしまったり、絶対評価よりも相対評価を重視する傾向にあったりというのがありました。Salesforce代理店時代に至っては、社長の裁量によって決まっていましたね。

「でもそれってフェアじゃないよな?」という疑問や不満から、フライクを立ち上げた際に「評価基準を明確にして、きちんとした物差しを作ろう!」ということで、評価制度の開発に着手しました。

—評価制度の骨子は、いつ頃から構想を練られていたのでしょう?

大瀧:最初はカルチャーベースの制度から始まり、組織の成長に合わせてより緻密な制度へと進化していきました。

カルチャーベースでの評価制度は、1人目の社員を雇う前——社員が僕しかいない時代に作ってありました。それが一番はじめの評価制度ですね。

そこから時が経ち、2023年ごろに僕と新堀の他にいたもう1人の社員の給料を上げるタイミングをいつにするか? というところから、評価を上げることは簡単でも下げる際に納得のいく指針が必要だと思い、僕が中心となってまず骨子を開発し、新堀をはじめとする他のメンバーからもフィードバックを得ながら、ブレストを挟むなどして改良されていきました。

—評価制度を作るにあたって、何か参考にされた制度などはありますか?

大瀧:色々な方からお話を聞いて、ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズさんの評価基準を参考にしていました。

「評価制度」の“マイナス”を“プラス”に変えたい

—評価制度のテーブルを見させていただきましたが、非常に緻密な基準が設けられているなと感じました。こういった評価の部分で特に重要視した部分はありますか?

大瀧:僕自身が評価の軸をぶれさせたくないという気持ちもあって、評価者の恣意性や「気に入られる」といった主観的要素を排除し、公平性を重視した設計になるようにしています。

まずとても乱暴な言い方をしてしまうと「できる人」にお給料を払いたいと思っているというのが前提にありまして。でもその「できる」ってなんだろう、と考えたときにその明確な基準がいるな、と考えて羅列した結果、細かくなりました(笑)

それに評価軸がたくさんあるほうが、リカバリーがしやすいというのもあります。

たとえばこのフライクの評価軸が10個しかなければ、2つ捨てたら8/10で勝負しなければならない。分母がたくさんあるほうが、選択肢が広がるしウィークポイントを補えるんですね。

なので「これはできないけど、これは頑張れるぞ」という自己設計の幅を広げる方法を模索できるのではないかと思います。

—評価基準をかなり緻密に作り込んだのは、先ほどの会社員時代の評価のお話にもつながるのでしょうか。

大瀧:そうですね。今の評価制度にしたのはまず「誰でも納得ができる」ものであり「自分が今どの部分ができていないのか」という反省がしやすいものにしたいという思いがあったからです。

先ほどもお話ししたように、僕自身「ネガティブ要素をネガティブに見せる評価制度」に納得ができなかったので、そこは明確にしたかった。

システム連携組立図などもそうですが、会社員時代「これがあったら便利だったのにな」というものを作る上で、“マイナス”から“プラス”に転換することを常に意識しています。他の企業もやっていなかったというのも大きいですが。

評価制度の実運用

—新堀さんにもお話を伺えたらと思います。実際にこれらの評価基準で評価を受けて、仕事のパフォーマンスに変化などはありましたか?

新堀:まず最初はやはり「細かいな」と思いはしたのですが(笑)。それこそ先ほど大瀧さんが言ったように、自分が不得意な部分をどうカバーすればいいのかというのが考えられるようになりましたね。

もっと言えば、自分がフライクでどうなっていきたいのかというキャリアの部分にも関わってくると思うので、それを考える上でも目標を明確にしやすいと感じます。

大瀧:新堀くんは評価をつけられるだけでなく、評価をつける側でもあると思うけど、そのあたりはどう?

新堀:そうですね。自分が他の社員を評価する際、基準がしっかりしているおかげで「ここがこうだから」と説明がしやすいというのもありますね。その後1on1も行うので、お互いにどういうつもりでこの評価をつけたのかという話もできますし。

大瀧:僕が会社員の頃は「言われた評価がすべて」だったので、評価をつける前の課程の話をできるのはすごくいい環境だと思っています。

お金と幸福の関係

—評価テーブルを拝見した際、年収の水準が高いと感じたのですが、大瀧さんの報酬に対するこだわりや考え方などを伺えますか。

大瀧:ひとつは水準を高く設定しておけば、それなりの能力を持った人が集まるというのがあります。言ってしまうと、高いお金をもらう勇気と覚悟がある人でないと応募してこないというフィルターをかけています。

もうひとつは福利厚生の話で、たとえば「もらえる給与は少ないけどゴールドジムは行き放題」というようなものをつけても、近くにジムがなければ行かないじゃないですか。なので、そもそもの賞与を高く設定することで、自分で使い道を決めてもらうのが一番の福利厚生かなと。

新堀:選択肢は広がりますよね。物を買う時に価格で迷わなくなりましたし。

大瀧:「物を買う時に価格で迷わない」っていうのは重要な話で。うちの息子はロイヤルホストでステーキを食べることに慣れたおかげで、小学4年生にしてナイフとフォークの使い方をマスターしているんですね(笑)

個人的には「本が買えること」も大切だと思っています。専門書とかってなると高かったり、そもそも古本市場に出回ってなかったりする。自分のための本も買えるし、子供達の本も買える。そうすると子供達も教養が身についていくし、“本を読む習慣のある大人”になれる。勉強の習慣が身につく。

なので賞与を高くして、それで自分の社員やその家族の生活水準が上がって選択肢が広がってくれることが何よりの幸福ですよね。

ボーナス制度とチームワーク

—フライクのボーナス制度は会社全体の達成度合いによって社員全員が同じだけもらえるというシステムになっているとのことですが、このボーナス制度導入の背景についてお話しください。

大瀧:もともと僕としては「できる人に(ボーナスを)あげればいい」という考え方だったのですが、新堀から「こういう制度はどうか」と提案があり、方針を転換しましたね。

新堀:僕としては、みんなで達成する物事に、個人の評価が掛け算されてしまうのは違うかなと思いまして。

みんながそれぞれの役割を担って最終的な目標を達成させたり、プロジェクトを円滑に進めたりという観点になったときに、チームで同じだけの報酬がないと「みんなで頑張ったね!」と喜べない。逆に個人の評価は個人の賞与に反映されているので、組織として動くにあたっては全体で同じだけもらえるようにした方が良いのではないかと提案しました。

大瀧:補足をすると、これから採用する営業職の人たちはインセンティブ制度にしようと思っていたのですが、それに新堀が反対したんですね。

理由を聞いたら、営業職は極論を言えばなんでもかんでも受注できるんですね。でも、そのあと納品してお客様との関係性をちゃんと作っていかないと、フライクが掲げている「システム導入成功率52.8%を100%に」を達成できない。それはフライクの考え方とは相反するのではないかと。

さらに言うと、個人の評価にしてしまうとチームで一人が疲弊したときであっても誰も助けないぞと。

そういった背景から、インセンティブ制度をやめて全員が一社一社丁寧に対応できるようにし、チームで頑張った分全員がボーナスをもらえる制度になりました。

新堀:あとはその時ちょうど工数の話もしていたんですよね。

たとえば単価が1時間1万円のAさんがいたとして、Aさんが100万円の仕事を受注した時、100時間でできたら評価する。それ以上時間がかかったら評価しない。となったときに、その人が仮に何かで炎上してしまったときに、他の人——たとえばBさんが手伝おうにも、Aさんを手伝っていたら自分の工数が足りなくなって、結果評価が下がってしまう。

Bさんが自分の評価を重要視する人だったら、手伝わないという選択肢ができてしまいますよね。それがすごく嫌だったんです。効率も悪くなってしまいますし、チームの空気も悪くなる。

なので大瀧さんにボーナス制度の見直しを提案したときは、僕もですけど他の社員も交えて綿密に話し合いましたね。

フライクで活躍したいと思っているあなたへ

—最後に、求職者の方へメッセージをお願いします。

大瀧:繰り返しになりますが、僕としては自分が頑張ったり成長したりした分、それが給与に跳ね返るようにしたいんですね。相対的に人の好き嫌いで左右される評価ではなく、裏方で頑張っている人や縁の下の力持ちの人、すべての人たちを正当に評価したい。

もちろん今後もブラッシュアップをしていく予定ですが、現状この評価制度がベストだと考えています。

ただそれが合わない人もいると思うので、この評価制度が自分に合うなと感じた人に、ぜひ来ていただきたいですね。

新堀:評価制度は、その名の通り「評価するための制度」ではあるんですが、フライクとしてはそれと同時に「成長してほしい」「将来的にこうなってほしい」ということを測るための制度でもあるんですね。

評価軸としても重要なのですが、この評価制度を通して「スキルが上がること」を「いいな」と思ってもらえる人にはめちゃくちゃ合うし、そういう人に来てほしいなと思っています。