システム導入を成功に導く「業務設計」のススメ :(2)業務設計プロジェクト成功の鍵

今回はシステム導入を成功に導く「業務設計」のススメと題し、全5回に分けてシステム導入を成功に導くフライク流の方法と、導入後システムを継続させる秘訣について解説します。

第2回目は業務設計プロジェクト成功の鍵です。

- 「新たなITシステムを導入したいけど迷っている」

- 「すでにシステムを導入してみたけど何だかうまくいかない」

- 「高い費用を払ったのに、このままだとシステム導入失敗しそう」

そんな方は、ぜひ最後まで読み進めて、システム導入がもたらす「変革の可能性」に触れてみてください。

目次

業務設計プロジェクトの全体像

まず、前回までのおさらいをしましょう。

業務設計プロジェクトを成功させるには、綿密な計画が必要です。

IT投資を真の成長戦略へと転換するためには、業務要件の整理と明確化、利活用のイメージ構築、コミュニケーション強化が重要です。

業務設計プロジェクトは、以下の流れで進みます。

【業務設計プロジェクトの全体像】

- ビジネスモデルの理解

- 組織構造と各部署における役割把握

- 顧客潜在課題の推測

- 業務フローの整理と課題の深掘りと検証

- 業務フローに基づくシステム設計範囲とITツールの仮確定

第2章では、業務設計プロジェクトにおいて欠かせない「ビジネスモデルの理解」と「組織構造および各部署の役割把握」の重要性について詳しく解説します。

これらのプロセスを辿ることで、システム導入の成功率が高まり、組織全体のパフォーマンスが向上するため、業務設計プロジェクトは欠かせないステップです。

一方で、ビジネスモデルの理解や各部署の役割把握が欠けたままシステム開発を進めると、現場で役に立たないシステムが生まれ、非効率や混乱を招くことになりかねません。

具体的にどのような問題が発生するのか、家を建てる例え話で考えてみましょう。

山田夫妻は結婚3年目、30歳の夫婦です。今は賃貸物件に住んでいますが、「そろそろ自分たちの家を持ちたい」と考え、注文住宅を建てるために、とある住宅メーカーに相談に行くことにしました。

住宅メーカーの営業担当者:「本日は、山田さまにぴったりのお家をご提案させていただければと思い、準備してまいりました!」

山田夫妻:「(ん?提案…?)」

営業担当者:「山田さまは現在30歳で、奥様もお仕事をされており、世帯年収が1,500万円と伺っています。この条件なら、素敵なお家が建てられますよ!福岡の中心地・天神まで車で10分、買い物にも便利な都心部の広々とした3LDKにお庭もついています。おしゃれなデザインで、間取りもバッチリです。いかがでしょうか?」

山田:「実は、私の趣味がバイクなんです。なのでメンテナンスができる専用の部屋がほしいんだよな…。そして、いずれは子どもが欲しいから、将来的に子ども部屋が確保できる設計も考えたい。奥さんはピアノが趣味で、いずれは自宅でピアノ教室を開くつもりだから、完全防音の部屋も欲しいのだけど…」

奥様:「そうそう、都心もいいけど、郊外の静かなエリアで住み心地の良い場所がいいな。家の広さも欲しいけど、家事動線や利便性も重視して、無駄のない設計にしてほしいのだけど…」

営業担当者は、これらの希望を聞かずに、「資産価値が高い」「今がチャンス」と一方的に提案を続けます。山田夫妻は違和感を覚えながらも、なかなか希望を伝えられません。営業担当者の提案は、山田夫妻の生活や将来設計、具体的な希望を汲み取ったものではありませんでした。結局、山田夫妻は、自分たちのニーズとは全く異なる家を提案され、購入を見送ることにしました。

家づくりにおいて、住む人のライフスタイルや将来設計、家族構成などを無視した家は、一見魅力的に見えても、実際には使いにくく、無駄が多い家になってしまいます。

システム開発も同じです。ビジネスモデルや組織構造を理解しないまま開発を進めると、一見立派でも、実際の業務には合わないシステムが完成してしまうのです。

ここからは、ビジネスモデルや組織理解を欠いたシステム開発が招くリスクについて考察し、フライクが行っている具体的な業務設計プロジェクトの例を通してその重要性を掘り下げていきます。

ビジネスモデルと組織理解がないシステム開発は危険!

ITツールを提供するベンダーに言われるままいくら高性能なITツールの機能が備わっていても、それが本当に自分にとって必要なものかわからず、自社の課題や目的にそぐわない結果に終わる=システム導入失敗につながるというのはイメージできますよね?

しかし、多くの企業がITツールを提供するベンダーに頼りきりの状態であることが多いです。その結果、最終的に現場で役に立たないシステムが生まれ、かえって混乱や業務効率の低下を招いてしまうリスクがあるのです。

システム導入をする前の段階であれば、見直しをして再出発をすれば良いのですが、もしこれが「すでにシステム開発を契約してしまった後」だったとしたらどうでしょうか。

導入したITツールやシステムが実際の業務に全く合わず、運用に支障をきたす状況を考えると、その後の修正には膨大な時間とコストがかかります。

ツール選定はもちろんですが、データ移行・トレーニング・仮運用におけるQA対応など、システム費用以外にも社内の時間を大幅に費やす可能性があります。

では、どのようにして自社に最適なITツールを選択すればいいのでしょうか?

そこで重要になるのが、「業務設計プロジェクト」です。

システム導入を検討する際、ベンダーやエンジニアからの説明に腑に落ちないものを感じたら、以下のことを取りまとめてみましょう。

【具体的な教訓:ビジネスモデルと組織構造の理解】

- ビジネスモデルの理解

企業の「現在の」サービスと「将来の」ビジョンを把握すること。 - 組織図・役割分担の把握

各部署の役割と担当業務を把握し、それに基づいたシステム設計を行うこと。

ビジネスモデルや組織図および役割分担の把握は、一見不要なアプローチに見えるかもしれません。

しかし、この工程がすべて抜けている状態でシステムを導入してしまうと、ITツールを提供している企業(ベンダーやエンジニア側)が【最適】だと思っているITツールを導入するだけで、かならずしも自社にとって最適なツールが導入されるわけではありません。

つまり、ビジネスモデルと組織図と役割分担を明確にしている状態でITツールを提供している企業に説明ができる状態にし、ITツールを導入してこそ、「どのビジネスを効率化するためのツールか?」「直接的な恩恵はどの部署が受けることになり、間接的な影響はどの部署にも出るのか?」という認識を合わせながらシステム導入を進められるのです。

業務設計プロジェクトにおける実践:「ビジネスモデルの理解」と「組織構造と各部署における役割把握」

ここまでで、業務設計プロジェクトを効果的に進めるにあたって、ビジネスモデルの理解と組織構造、各部署の役割把握が欠かせないことはご理解いただけたと思います。

ここからは、それぞれの具体的なステップを見ていきましょう。

「ビジネスモデルの理解」

自社のビジネスモデルを正確に理解するために、以下の2つのステップを実施します。

ステップ1:提供サービスの平易な説明

できる限り専門用語を避け、誰にでもわかる言葉で説明します。新人でも理解できるレベルを目指しましょう。

例:A社の場合

- A社は、九州北部(福岡・佐賀・大分)を商圏にした地域密着型・中堅ハウスメーカーで、ファミリー向け一戸建て住宅を提供しています。

- 土地の購入を含めた一戸建てを販売します(平均価格は6,500万円)。

- お客様と相談しながら家造りを行い、希望に合わせた注文住宅を用意します。

- 購入者向けのアフターサービス有り(定期的な点検や修理対応など)。

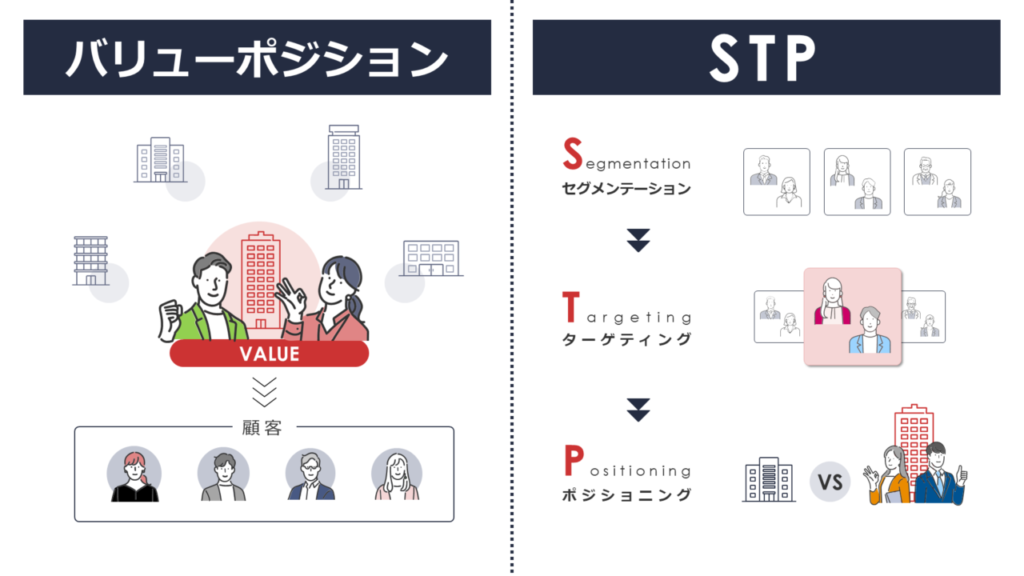

ステップ2:バリューポジションとSTPの理解

次に、サービスの「バリューポジション」と「STP」を把握し、自社の独自性や市場での立ち位置を明確にします。

*バリューポジションとは

「顧客ニーズに対して、競合には提供できず自社にしか提供できない価値」です。自社の強みを競合との差別化ポイントとして整理し、顧客に訴求します。

*STPとは

・S(セグメンテーション/市場の分割):消費者を同じニーズや思考をもったグループに分類します。

・T(ターゲティング/狙う顧客層の絞り込み):セグメントの中から、主要な顧客層として設定するターゲットグループを絞り込みます。

・P(ポジショニング):競合と比較した際に、自社が獲得すべき独自の役割や立ち位置を決定します。

例:A社の場合

バリューポジション(提供する独自の価値):

「地域の気候や自然環境に合わせた家づくり」に強みを持っています。

九州北部の温暖で湿度が高い気候に対応するため、断熱性能を高めた設計や、地震に強い耐震構造を採用し、室内の快適さと安心を重視しています。

1軒1軒の家を丁寧に設計し、手間と時間をかけて建築することで、大量生産を行う大手メーカーにはない「家族が100年安心して住める家づくり」を提供しています。

プロジェクトチームに必ず女性スタッフを配置し、女性の顧客でもリラックスして意見を伝えやすい環境を整え、キッチンや収納、家事動線など、女性の視点が反映された家づくりを実現しています。

STP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング):

- S(セグメンテーション)

・九州北部を将来の生活拠点として考えているファミリー層

・例えば年収が1,100万円から2,500万円程度で、35年ローンで6500万円の住宅を購入できる世帯が含まれる

- T(ターゲティング)

・30〜40代の子育て世代のファミリー層

・将来のことも考えて、親世帯と同居できる二世帯住宅や、バリアフリーの対応も視野に入れている)

- P(ポジショニング)

・地元密着型で、家族が安心して快適に暮らせる家」を提供するハウスメーカー

・九州北部に根付いたサービスで、家を建てた後も地域とつながり続け、長期的な信頼を築く会社としての地位を確立

「組織構造と各部署における役割把握」

次に、企業が提供するサービスを支えるために必要な組織構造と各部署の役割を理解していきます。

サービスの内容を理解するだけでなく、そのサービスを実際に提供する「人」の役割にも目を向けることが大切です。

企業の中には、さまざまな部署が連携し、それぞれが異なる役割を果たしながらサービスを支えています。

どの企業でも、提供するサービスを直接・間接的に支える部門が必ず存在しており、これらの部署とその役割をしっかりと洗い出して理解することが、この業務設計プロジェクトの成功には不可欠です。

重要な部門が漏れないよう、このプロセスを丁寧に進めていきましょう。

例:A社の場合

- マーケティング・広報部: ニーズ調査、顧客インタビュー、広告・キャンペーン

- 営業部: 顧客ニーズヒアリング、土地探し、資金計画相談

- 設計部: 間取り・デザイン設計、性能面(断熱・耐震)への配慮、細部へのこだわり

- 施工部: 設計図面に基づいた施工、現場対応、品質確認

- 品質管理部: 各工程の品質管理、完成後のチェック、定期点検・修繕対応

- アフターサービス部: 定期点検、修理対応、長期サポート

- ライフスタイルサポート部(気配り部): 女性目線での家事・育児向け提案

- 総務部: 社内環境整備、各種手続き、社員サポート

- 経理部: 資金管理、キャッシュフロー管理、経営状況把握

まとめ

業務設計プロジェクトの「ビジネスモデルの理解」と「組織構造および各部署の役割把握」の具体的なイメージはつきましたでしょうか?

これらの理解を深めることで、企業の強みや特性、各部署の具体的な役割が明確になり、会社全体の業務の流れを理解しやすい状態になります。

なぜ、システム導入にこの2つのプロセスが重要なのかはまだピンときていないかもしれません。第3章以降でじっくり解説をしていきますが、 この工程を丁寧に行うことで、導入するシステムは単なるアナログの置き換えではなく、企業にとって「資産」や「武器」となるデジタルシステムに変わり、業務効率や生産性を高めるための重要なツールとして機能するために実施します。

逆に、ビジネスモデルや組織の理解を欠いたまま進めてしまうと、実際の業務を支えきれない「ただのデジタル化」にとどまり、システムが十分に活かされないリスクが生じます。

この工程で、まずお客様のことをざっくりと理解することができました。しかし、お客様には必ず解決したい課題があるはずです。

次の工程では、解決すべきissue(目標や目的を達成するうえで障害となっている問題や、改善が必要な状況で、それを解決すると、改善や成長が大きく見込まれる根本的な課題)をしっかりと見極めるために業務設計プロジェクトにおける「顧客潜在課題の推測」を行っていきます。

このブログを参考にし、皆さんのシステム導入成功につながりますように。

NEW ARTICLES