システム導入を成功に導く「業務設計」のススメ:(1)無駄なIT投資から脱却する方法

今回はシステム導入を成功に導く「業務設計」のススメと題し、全5回に分けてシステム導入を成功に導くフライク流の方法と、導入後システムを継続させる秘訣について解説します。

第1回目は無駄なIT投資から脱却する方法です。

- 「新たなITシステムを導入したいけど迷っている」

- 「すでにシステムを導入してみたけど何だかうまくいかない」

- 「高い費用を払ったのに、このままだとシステム導入失敗しそう」

そんな方は、ぜひ最後まで読み進めて、システム導入がもたらす「変革の可能性」に触れてみてください。

目次

システム導入失敗の落とし穴

皆さんは、システム導入失敗の原因は何だと考えますか?

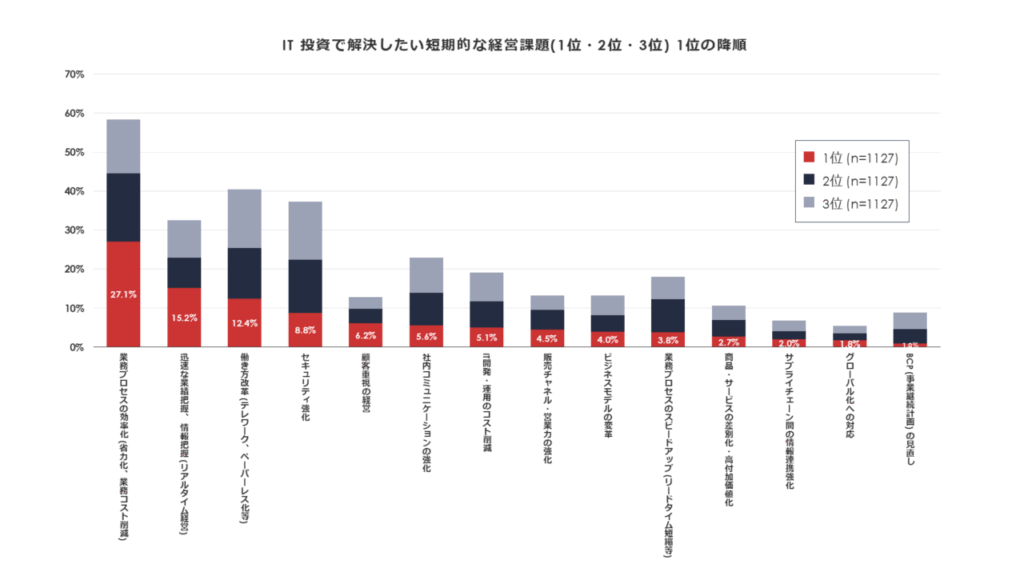

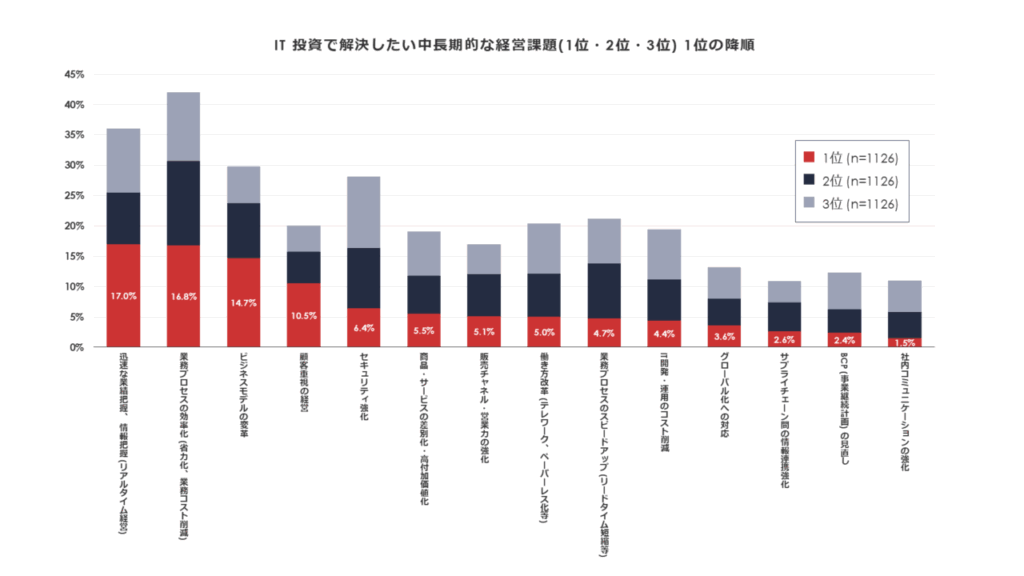

企業のIT投資は、成長戦略の重要な柱として位置づけられています。

しかし、日本情報システム・ユーザー協会の調査によると、企業のIT投資は売上の約1.15%を占めていますが(※1)、そのうちのシステム導入の成功率はわずか52.8%にとどまっています。(※2)

※1 出典:日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書 2022」

※2 出典:日経ビジネス「プロジェクト失敗の理由、15年前から変わらず」

つまり、2社に1社がシステム導入に失敗しているという計算になるのです。

失敗の原因はさまざまですが、主に計画倒れや設計不足、運用ミスといったごく初歩的な問題が考えられます。

最初に、売上10億円の企業が年間1000万円をITシステムに投資した場合、約半数がその1000万円を「損失」として計上せざるを得ない可能性があることを意味します。

現実には多くの企業がシステム導入に失敗し、貴重な投資を無駄にしているという厳しい現実があり、このままではIT投資は「成長戦略」ではなく「浪費」に陥りかねません。

ですが、システム導入が企業の競争力を大きく左右する分岐点であることは確かです。

IT投資を真の成長戦略へと転換するためには、導入前の準備、特に「業務設計」の段階をどれだけ徹底できるかが鍵となります。

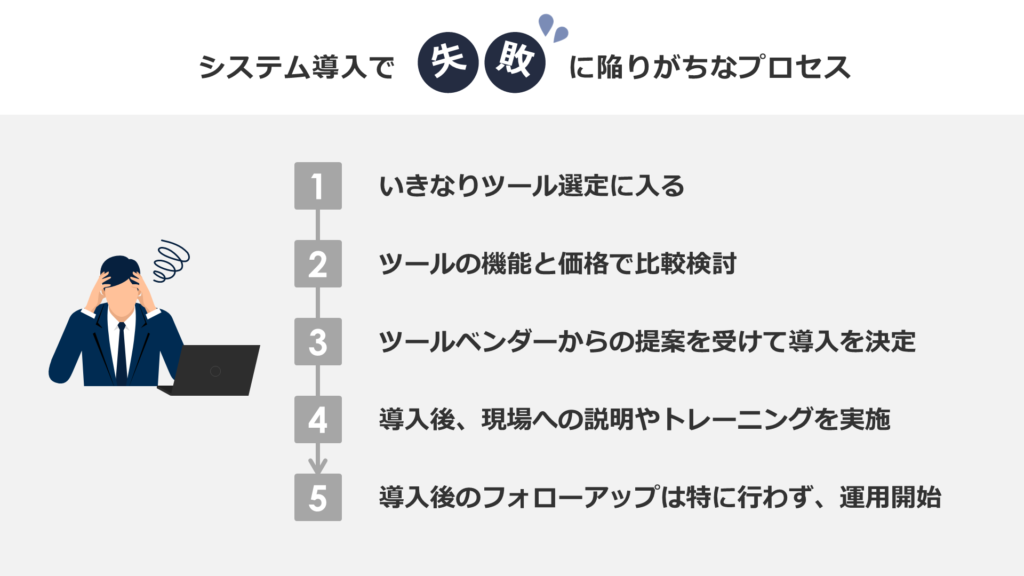

システム導入で陥りがちなプロセス

それでは、システム導入のプロセスがどう進められているか見てみましょう。

よくあるのは、こんな流れです。

①いきなりツール選定に入る

まず「どのツールがいいか」からスタート。主要なツールの情報を集め、候補をリストアップし、比較表を作成します。

②ツールの機能と価格で比較検討

複数のツールを、価格や機能の豊富さで比較します。「コスパが良いか?」「必要機能が揃っているか?」などを基準に選びます。

③ツールベンダーからの提案を受けて導入を決定

ベンダーからの提案を受けて、システムの説明やデモを確認し、導入するツールを決定。

④導入後、現場への説明やトレーニングを実施

導入決定後、現場担当者へ基本的な操作説明を行い、短期間でトレーニングして本格稼働に移行。

⑤導入後のフォローアップは特に行わず、運用開始

システムの稼働が始まると、実際の操作に任せて運用を開始し、必要に応じてサポート対応を依頼します。

一見「どこがおかしいのか?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、このやり方では高い確率でシステム導入は失敗に終わります。

なぜなら、最初に社内の業務課題やシステム導入の目的を充分に整理できていないからです。

設備や価格だけで選んでしまうと、高性能な設備を揃えても、それが本当に自分にとって必要なものかはわかりません。むしろ、複雑な機能を使いこなせず、現場の混乱を招く可能性すらあります。

周りの他社やエンジニアがどんなに「良い」と言っていても、自社の課題や目的にそぐわなければ、後悔する結果になるかもしれません。

なぜ「ツールありき」で進んでしまうのか?

先ほどもお話したとおり、多くの企業様は「とりあえず便利そう」「このツールを使えば仕事が効率化するから」という「ツールありき」で選定する傾向にあります。

なぜ多くの企業が「ツールありき」でシステム導入を進めてしまうのでしょうか?

ITプロジェクトが失敗する背景には、次のような要因が挙げられます。

- 自社業務や要件を十分に伝えきれない

- システム導入後の活用イメージが不明確

- プロジェクト管理スキルが不足

- 社内外のコミュニケーション不足

- 技術力向上への取り組み不足

「なら要件の整理やヒアリングさえすれば良いのか」と思われるかもしれませんが、もちろんそれだけではうまくいきません。

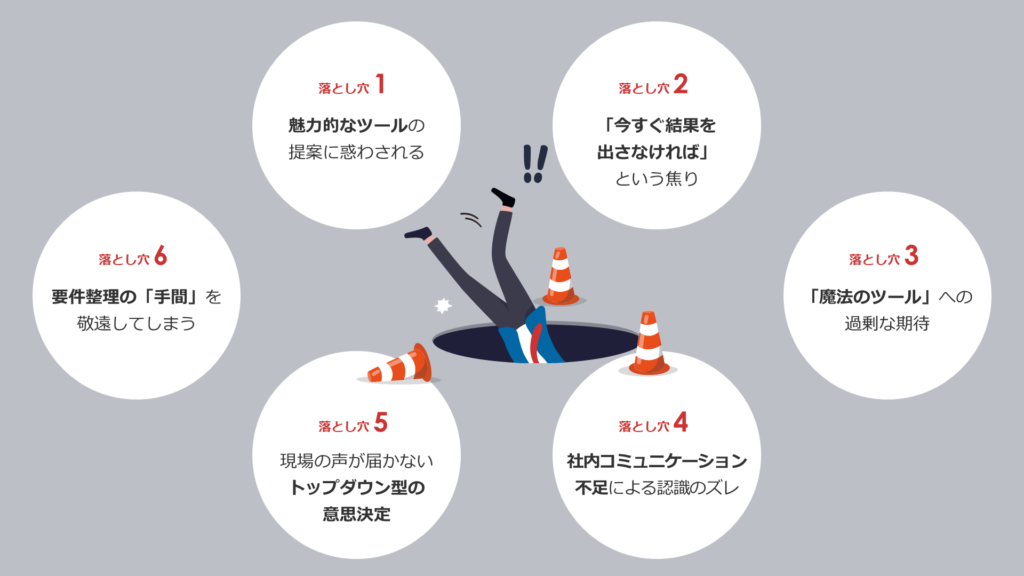

そこには、次のような落とし穴があります。

- 魅力的なツールの提案に惑わされる

ベンダーの巧みなプレゼンテーションや華やかな資料に魅せられ、最新ツールがまるで万能薬のように感じてしまう。導入後に「こんなはずでは…」と後悔するケースも少なくありません。本当に必要な機能を見極めず、表面的な魅力に飛びついてしまう危険性があります。 - 「今すぐ結果を出さなければ」という焦り

業績不振や競合他社との競争激化など、一刻も早く結果を出さなければならないプレッシャーから、時間のかかる要件整理を省略してしまう。焦りは冷静な判断を鈍らせ、目的に合致しないツールを選定するリスクを高めます。「一刻も早く効果を出せる」という甘い言葉に惑わされ、目的に合ったツールであるか確認する冷静な判断が後回しになります。 - 「魔法のツール」への過剰な期待

現状の業務負荷が高く、何かを変えなければならないという切迫感から、ツール導入に過剰な期待を抱いてしまう。「このツールさえあれば全てが解決する」という幻想は危険です。ツールはあくまで業務を支援するものであり、魔法のように全てを解決してくれるわけではありません。 - 社内コミュニケーション不足による認識のズレ

経営層、管理職、現場の間で、現状の課題や業務フローに対する認識が共有できていない。経営層が求めるビジョンと現場の実態が乖離したままシステム導入を進めてしまい、結果として現場にそぐわないシステムが導入されるケースも。「とりあえず入れればなんとかなるだろう」という発想で、“ツールありき”の導入に走りがちです。 - 現場の声が届かないトップダウン型の意思決定

システム導入の決定権が経営層に集中し、現場の意見が反映されない。現場で実際にシステムを使う担当者の声に耳を傾けず、経営層の視点だけでツールを選定すると、現場のニーズに合わないシステムが導入される可能性が高まります。現場で使う人が主導するのではなく、上からの一方的な決定になるため、要件整理が曖昧になってしまうのです。 - 要件整理の「手間」を敬遠してしまう

業務の全体像やプロセスの複雑さに圧倒され、要件整理の手間を敬遠してしまう。「まずはツールを導入してみて、細かい点は後から調整すれば良い」という安易な考えは危険です。要件整理を怠ると、現場の実情に合わないツールが導入されることになり、結局業務がさらに複雑化してしまうという結果を招きます。

もし一つでも当てはまるものがあれば、現在のシステム導入の進め方を見直す必要があるかもしれません。

では、これらの失敗の要因はどのようにすれば回避できるのか。

そのために必要なのが、「業務設計」です。

システム導入成功率を高める「業務設計プロジェクト」のステップとプロセス

ここまで、要件整理やヒアリング不足がシステム導入失敗につながるリスクについて説明してきました。もし現状に課題を感じているなら、ここからご紹介する「業務設計」が解決の糸口となるでしょう。

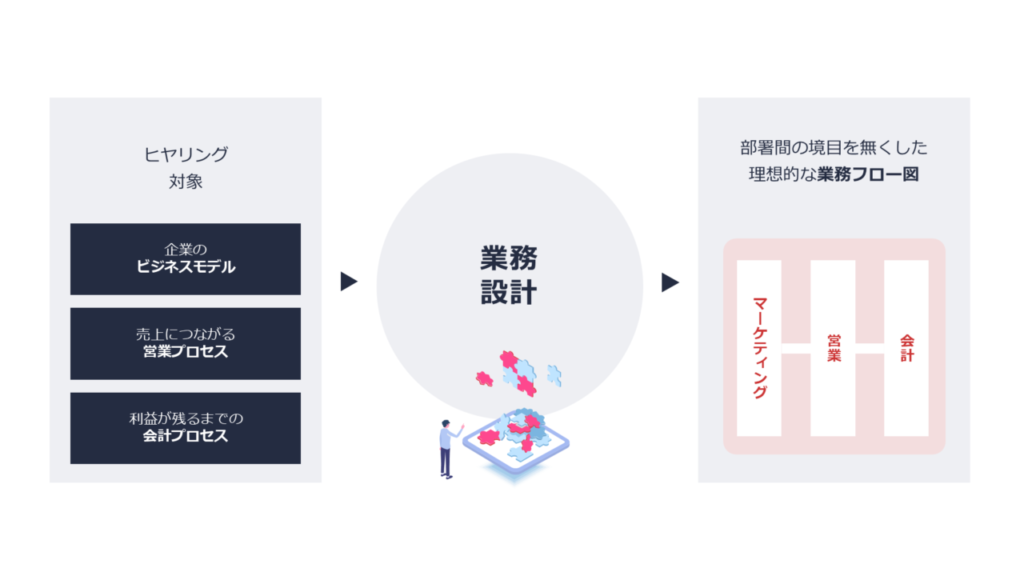

「業務設計」とは、フライクが提供する「業務設計プロジェクト」においてシステム導入を行う際に最低限必要な情報を記載した設計図のことを指します。

業務設計プロジェクトでは、以下のステップを経てシステムで解決すべき課題を明確にしていきます。

ステップ1:ビジネスの全体像を理解する

まず、クライアントのビジネスモデル、提供するサービスや商品の価値、ターゲットとする顧客層、そして会社全体の強みなどを深く理解します。

いわば、会社の「設計図」を読み解くような作業です。これにより、システム導入の目的を明確にし、進むべき方向性を定めるのです。

時には、フライクのスタッフがお客様のサービスを実際に利用し、顧客視点での課題を抽出することもあります。

まず、クライアントのビジネスモデルやサービス提供価値を深く理解し、企業の存在意義や強みを明らかにし、その上で現在の課題を正確に把握。

システムでどのように解決するかを検討します。

また、将来的に生じる可能性のある課題にも目を向け、システム基盤が柔軟に発展していけるよう考え抜いた設計を行います。

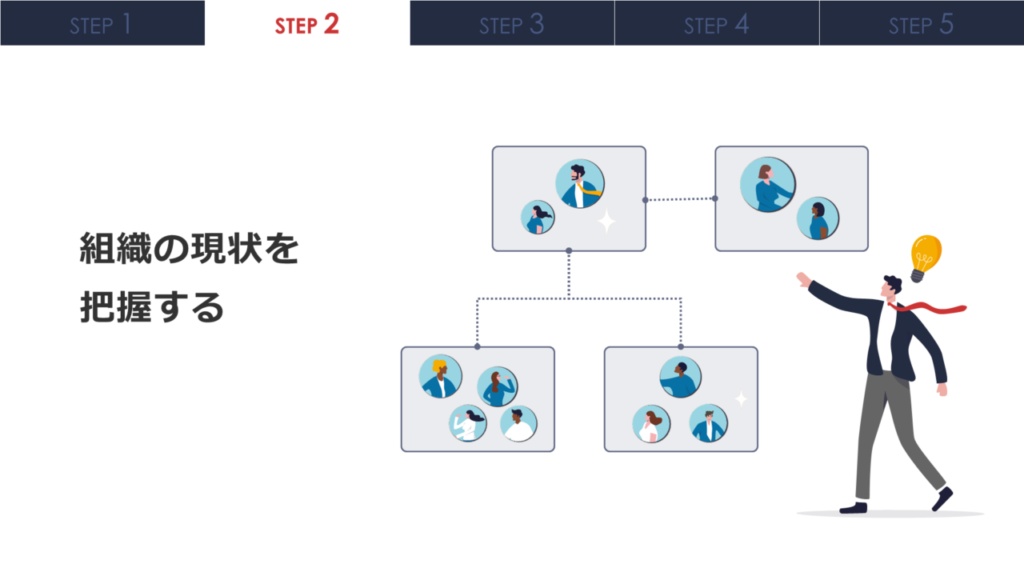

ステップ2:組織の現状を把握する

次に、業務がどのような組織構造で進んでいるのか、各部署や担当者がどのように連携しているのかを把握。

それぞれの部署がどのように連携し、情報がどのように流れているのかを「見える化」することで、システムが組織全体の力を最大限に引き出せるよう設計します。

非効率な作業や重複作業を特定し、改善策を検討することで、組織全体の生産性向上を目指し、それぞれの部署がどのように連携するのか、

また情報がどのように流れているのかを「見える化」することで、システムが組織全体の力を最大限に引き出せるよう設計します。

さらに、非効率な作業や重複作業を特定。改善策を検討することで、組織全体の生産性向上を目指します。

ステップ3:顧客の課題を予測する

顧客への直接ヒアリングの前に、既存の情報や業界知識、市場調査などを活用して、顧客が抱えている課題を仮説として立てる「顧客の立場になって考える」プロセスです。

これにより、顧客の真のニーズを理解し、より効果的な解決策を導き出します。

また、後のヒアリングで的確な質問をするための準備にもなります。

ステップ4:業務の流れと課題を徹底的に分析する

業務フロー全体を多角的にヒアリングし、組織や業務に潜む課題を洗い出します。現場の実情に深く寄り添いながら、ツール導入で解決すべき本質的なポイントを特定するプロセスです。

前プロセスの潜在課題をあらかじめ準備しているので顧客の口から出てくる課題をすべて信じるのではなく、自分たちで考えている仮説課題をぶつけながら実施していきます。

*具体的な進め方

1.マーケティング、セールス、サービス、バックオフィスなど、主要なプロセスごとに業務フローを整理し、顕在化している課題をヒアリング。

2.この段階では、フライクの視点からも仮説課題をぶつけながら潜在的な課題をあぶり出し、将来的に発生するリスクについて共有し、全体の業務効率や連携に影響を与える要因を特定。

3.本質的課題を見つけたらその領域の前後に位置する業務フローをさらに詳しく分析し、課題の発生原因を明確にする。

4.なぜ課題が発生しているのか、根本的な解決に至るためには何が必要かを検討し、最適な解決策を模索。

ステップ5:最適なシステムの姿を描き、ツールを選定する

最終ステップでは、これまでのプロセスで明らかになった課題に対し、具体的にどのようなシステムで解決するかを決定します。

- 解決範囲の特定

現行の業務フローを把握し、顕在化・潜在化した課題が明確になった時点で、どの部分をシステムで解決すべきか、優先的に対処する範囲を検討。

- システム要件の具体化

具体的なシステム要件を検討し、単一システムで対応する場合から複数システムを連携させるケースまで、最適なアプローチを検討。

特に、複数システムでの解決が求められる場合には、データ連携や業務フローの一貫性を保つための設計を行います。

- ITツールの仮確定

このプロセスを通じて、初めて導入候補となるITツールを仮確定します。その後、次の「システム設計プロジェクト」でUI・UXを検討し、具体的な操作性や使い勝手を設計。

これらの5つのステップを通じて、ビジネスの現状と顧客のニーズを深く理解したうえで業務フローに適合したシステム導入を目指し、

企業全体のパフォーマンス向上につながるよう、最適なシステム設計範囲を決定します。

これにより、業務フローに最適化されたシステムを導入し、単なるツール導入ではなく、

企業のビジネスそのものを成長させる「本質的な変革」を実現させるだけでなく、企業全体の成長を力強くサポートします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

次章では、実際に業務設計プロジェクトをどのように進めていくのか、さらに具体的な手法やアプローチについて詳しくご紹介していきます。

このブログを参考にし、皆さんのシステム導入成功につながりますように。

NEW ARTICLES