- HOME

- CONTENTS

- システム組立ブログ

- ITシステム

- Salesforce

- Salesforce x クラウドERPで築く全社最適化の経営基盤 第二部:フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?

Salesforce x クラウドERPで築く全社最適化の経営基盤 第二部:フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?

このブログでは、「Salesforce xクラウドERPで築く全社最適化の経営基盤」と題して、全3回にわたり、変化に強い企業へ進化するためのシステム戦略について解説していきます。

第一部:SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない

- ユーザライセンスを減らすよりライセンス費用最適化で活用領域拡大を

- SalesforceをERP・基幹システムとして捉える発想

- クラウドERPで見えてくる組織全体最適化と経営・現場指標値

第二部:フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?

- パッケージERP VS クラウドERP〜SaaSの発展性と1ツールで完結しない経営・事業課題〜

- 業務と業務の隙間を埋めるクラウドERP〜餅は餅屋のツール〜

- 業務フロー最適化後、システム・ITツールに合わせるという発想

第三部:Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性

- Salesforceを選ぶ理由〜データ構造・業務モデル設計の柔軟性〜

- Salesforceを選ぶ理由〜APIレベルでのシステム統合設計に強い〜

- プロセス制御(ワークフロー)の自由度と自動化の成熟度

- 企業スケーラビリティを前提にしたSalesforce

今回は第二部「フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?」です。

第一部「SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない」の続きとなりますので、まだの方は、第一部からどうぞ。

これまで、ERPといえば数千万〜数億円以上の初期投資が必要なフルスクラッチ型やパッケージ型の“完成品”が中心でした。

大企業やレガシー企業向けに普及し、確かに安定感と安心感を提供してきたのです。

しかし、現代のビジネス環境は常に変化しています。こうした「固定された仕組み」は、むしろビジネス構造やサービス内容が変わりやすい企業にとっては、足かせになることも少なくありません。

たとえば、以下のような企業はどうでしょうか。

- これからIPOを目指す

- 新しいビジネスやサービス開発にチャレンジしていく

- 既存のやり方を刷新し、新しい世代へのバトンタッチをして行く

こうした挑戦を続ける企業にとって、パッケージERPは本当に最適なツールなのでしょうか?

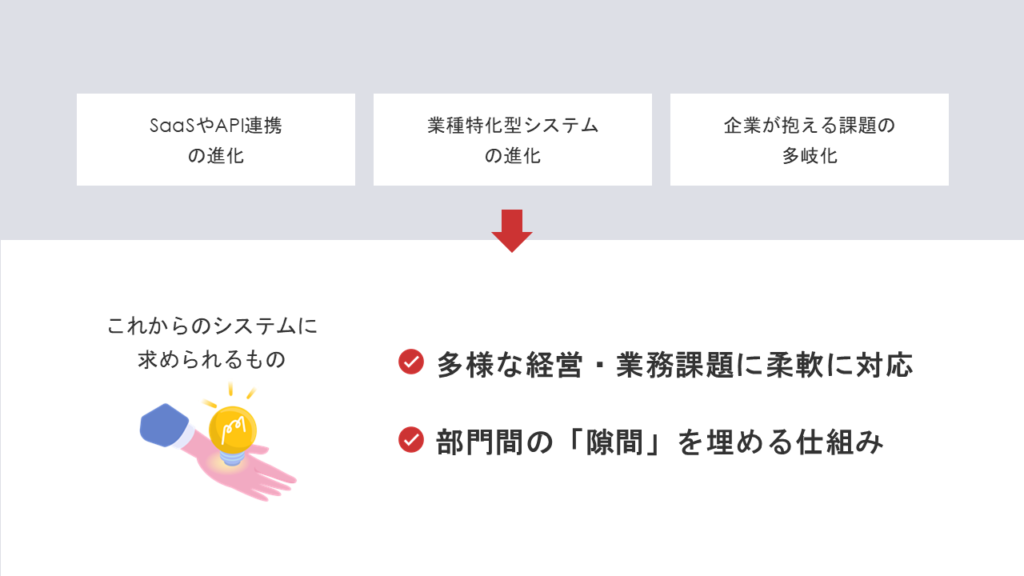

一方で、SaaSやAPI連携の進化により、1つのツールですべてを完結させる時代はすでに終わりを迎えています。

企業が抱える課題は多岐にわたり、業種特化型システムが進化し続ける中、1つのツールですべてを解決するのは現実的ではありません。

つまり、これからのシステムに求められるのは、以下のような力です。

- 多様な経営・業務課題に柔軟に対応すること

- 部門間の“隙間”までも埋める仕組みを持つこと

ここで改めて問いたいのです──

パッケージERPや単一のITツールで全社の業務を完結させようとする発想は、果たして「挑戦し続ける企業」にとって最適なのでしょうか?

そして、会計やマーケティングなど一領域に特化したSaaSツールが進化し続ける中で、オールラウンダーのERPシステムは、どこまで企業の成長に寄り添い続けられるのでしょうか?

今回はフルスクラッチ・パッケージ型ERPと、Salesforceを中核に据えたクラウドERPの根本的な違いを整理します。

変化の時代における「企業に本当にフィットする全社最適化」の形を、一緒に探っていきましょう。

目次

パッケージERP VS クラウドERP〜SaaSの発展性と1ツールで完結しない経営・事業課題〜

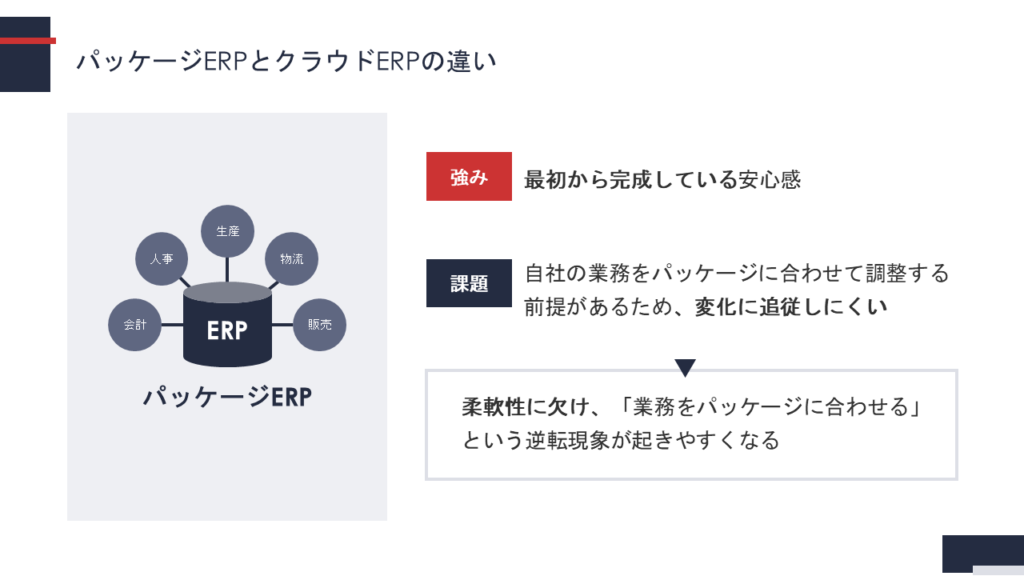

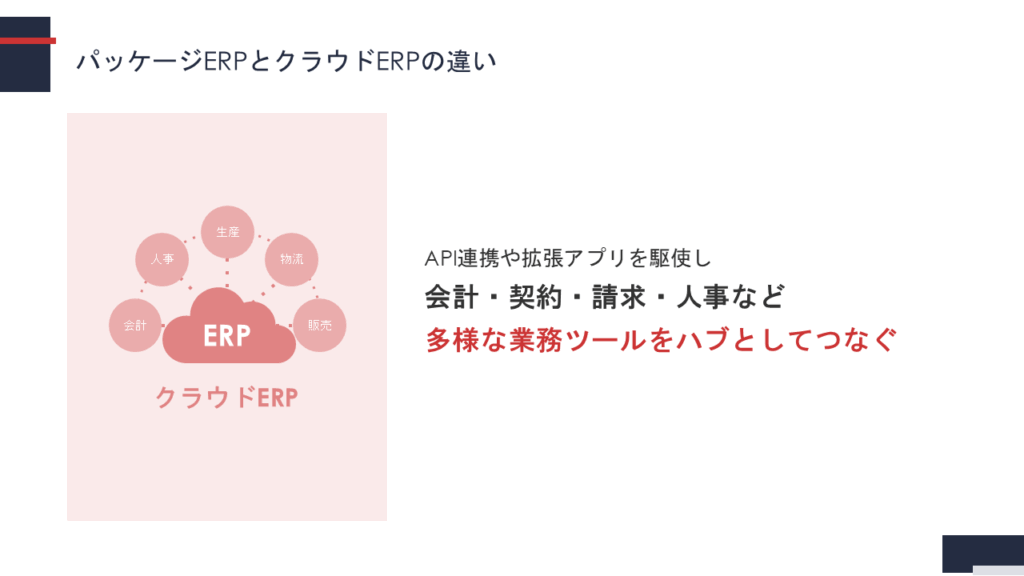

パッケージERPとクラウドERPの違い

ERPには、クラウド型やインストール型などさまざまな形態がありますが、ここでは「パッケージソフト」としてのERPに絞って考えていきます。

パッケージソフトのERP(以下、パッケージERP)は、提供企業が考えるベストプラクティスを反映し、あらかじめ「ほぼ完成品」として設計された仕組みです。

基本的に、財務・会計管理、在庫管理、販売管理、購買管理、生産管理、人事・給与など、企業の基幹業務に必要な機能が標準で備わっています。ツールによっては、ある程度のカスタマイズも可能です。

代表的なパッケージERPには、以下のようなものがあります。

● 大企業やグローバル展開するレガシー企業向け

- SAP ERP

- Oracle E-Business Suite

- Microsoft Dynamics

● 中堅企業向け

- ZAC(オロ)

- 奉行シリーズ

これらのパッケージERPは、「最初から一括で完成している安心感」が大きな強みです。長年同じ業務フローを維持してきた大企業・レガシー企業にとっては、財務・会計から販売・在庫・人事管理までをまとめて管理できる頼もしい基幹システムとして活躍しています。

一方で、自社の業務をパッケージに合わせて調整する前提があるため、変化に追従しにくいという課題があります。

新しいサービスの立ち上げや、ビジネスモデルの転換、事業再編など、変化が日常的な企業にとっては、「業務をパッケージに合わせる」という逆転現象が起きやすくなり、柔軟性の不足が足かせになるのです。

これに対して、クラウドERP発想は「最初から完成品である必要はない」という柔軟な考え方に立っています。

SalesforceのようなクラウドERPは、API連携や拡張アプリを駆使し、会計・契約・請求・人事など多様な業務ツールをハブとしてつなぐことを前提に進化しています。

つまり、財務・会計管理などの基幹機能に加え、部門間の隙間まで“のりしろ”のようにつなぐ柔軟性を持っているのが特徴です。

だからこそ、1つのツールですべてを完結させる時代が終わった今、Salesforceのようなハブ型クラウドERPは、企業の変化に寄り添いながら、全社最適化を支える仕組みとして注目されているのです。

パッケージERP・クラウドERPが合う企業と合わない企業

パッケージERPとクラウドERPは、どちらも企業の基幹業務を支えるツールですが、合う企業の特徴は大きく異なります。

パッケージERPが合う企業

● 業務フローが長年変わらない企業

- 数十年にわたり大きな業務の見直しがない企業

● 安定的な運用を重視する大企業やレガシー企業

- 長期にわたって同じシステムを使い続けたい場合に最適

● 標準化された業務プロセスで十分な企業

- 決まったやり方を着実に回すことが重要な企業

クラウドERPが合う企業

● 変化を前提に動く成長企業・スタートアップ

- 新しいビジネスやサービス開発が日常的にある企業

● 業務や組織が頻繁に見直される企業

- 変化に合わせて業務フローを柔軟に変えたい場合

● 部門ごとに最適なSaaSを組み合わせたい企業

- Salesforceなどをハブにし、外部ツールと連携して進化したい企業

● 「業務をシステムに合わせる」より「システムを業務に合わせたい」企業

- ビジネスの柔軟性をシステムでも支えたい企業

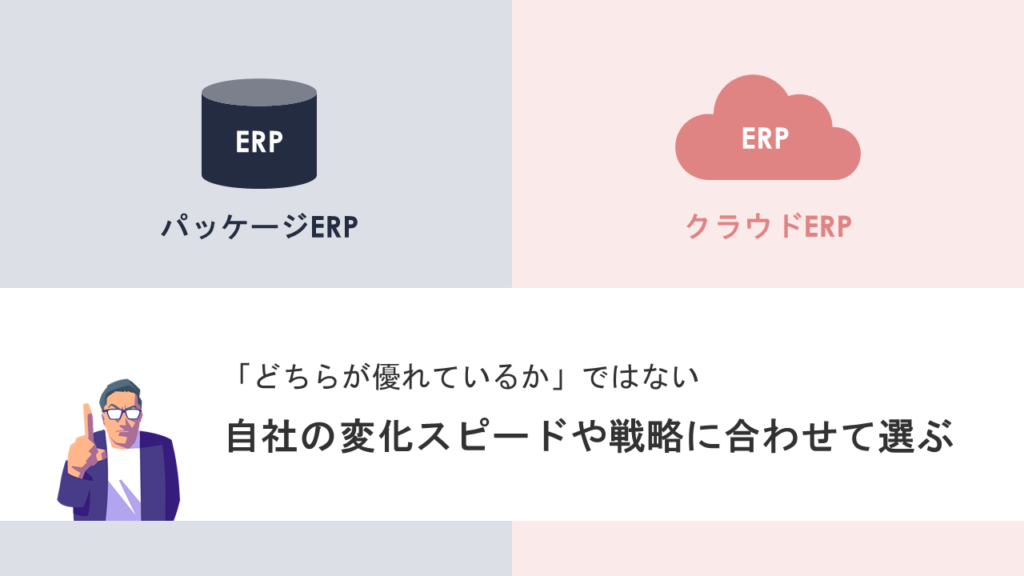

違いのまとめ

- パッケージERPは「決まった業務を安定的に回す仕組み」として、大企業や安定志向の企業に合います。

- クラウドERPは「変化し続ける業務を支える柔軟な仕組み」として、成長志向・チャレンジ志向の企業にフィットします。

「どちらが優れているか」ではなく、自社の変化スピードや戦略に合わせて選ぶことが大切です。これにより、システム導入が「企業の足かせ」ではなく「企業成長の土台」になります。

業務と業務の隙間を埋めるクラウドERP〜餅は餅屋のツール〜

SaaSやAPIの進化で、複数ツールの“つながり”を活かす時代へ

SaaS(Software as a Service)は、2000年代にインターネットの普及とともに登場し、当初はCRMやグループウェアなど、限られた分野で使われることからスタートしました。

【引用元:https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/】

しかし、クラウド基盤の進化やスマートデバイスの普及により、SaaSは会計、請求、人事、マーケティングなど、あらゆる業務分野に急速に広がっていきました。

2010年代以降には、会計領域のfreeeやMoney Forward、業務管理のKintone(サイボウズ)、人事労務管理のSmartHRなど、部門ごとに特化したSaaSが次々と登場。

こうしたツールは、それぞれの分野で高い専門性を持ち、業務のスピードや正確性を飛躍的に高めています。

結果として、企業は「すべてを1つのシステムで完結させる」という考え方から、「必要な領域に特化したSaaSを選び、自社に最適なツールを組み合わせる」という考え方へ大きくシフトしています。

しかし、ツールを増やすだけでは業務全体の最適化は実現できません。

freeeやSmartHR、Kintoneなど、どんなに優れたSaaSでも、情報がつながらなければ部門をまたいだ業務は分断され、二重管理や更新漏れ・伝達ミスが発生し、かえって非効率を生む可能性もあります。

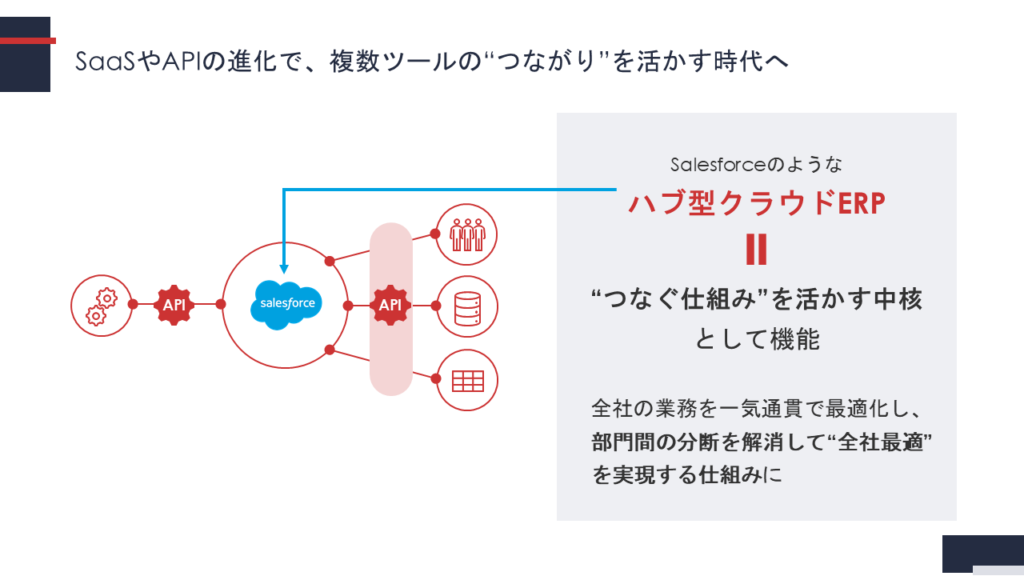

ここで重要になるのが、API連携の進化です。

API(Application Programming Interface)は、異なるSaaSをつなぎ、シームレスに情報をやりとりする仕組みを提供します。

かつては部門ごとに閉じたシステムを個別に運用するしかありませんでしたが、APIの進化により、リアルタイムでデータをやり取りできる“情報の橋”が、企業の業務フローに溶け込むようになりました。

つまり今は、「どのSaaSを使うか」だけではなく、選んだSaaSツールを「どうつなぐか」が、企業成長を支えるカギです。

APIを駆使して複数のSaaSを連携させることで、部門間の情報分断を解消し、二重管理や手間を大幅に削減できます。この“つなぐ仕組み”を活かす中核が、Salesforceのようなハブ型クラウドERPです。

こうした柔軟性と連携力を備えたハブ型のクラウドERPは、各部門に最適化されたSaaSツールの強みを活かしながら、APIや拡張アプリを通じて“つながり”を生み出します。

結果として、全社の業務を一気通貫で最適化し、部門間の分断を解消して“全社最適”を実現する仕組みとして注目されています。

いろいろなITツールをなぜ使う必要があるのか?餅は餅屋のツール

よくある疑問として、次のような声を耳にします。

- 複数のITツールを使うくらいなら、1つのツールにまとめた方が楽では?

- いろいろなITツールの使い方を覚えるのが大変

- ITリテラシーが高くないので、なるべく簡単なツールがいい

どれも非常によくわかる意見です。

ですが、企業経営者の視点に立って考えてみましょう。未来永劫続く企業を築き、利益を確保し、内部留保を厚くしていくのが企業経営のゲームです。

これらの短期的な目線の疑問にばかり耳を傾けてしまうと、企業の競争力は徐々に失われ、最悪の場合は衰退・倒産につながるリスクすらあります。

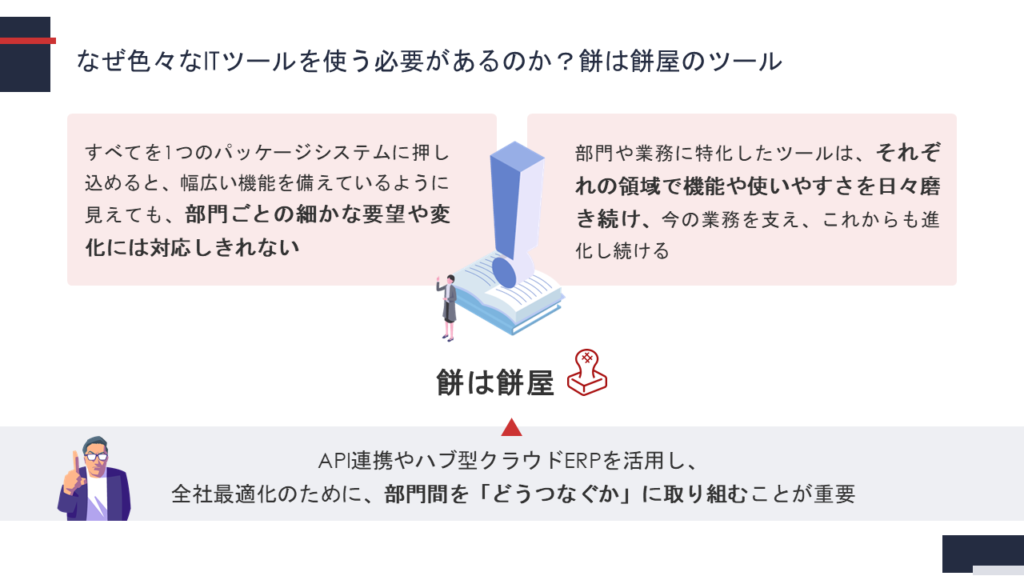

確かに、システムを1つにまとめれば管理や運用の手間は減るように見えるでしょう。

しかし、部門や業務ごとに求められる機能や専門性は驚くほど多様です。

たとえば、会計管理にはfreeeやMoney Forward、請求管理にはBill Oneやバクラクシリーズ、人事管理には人事労務freeeやSmartHRなど。

こうした「餅は餅屋」のツールは、それぞれの領域で高度な機能や使いやすさを日々磨き続けているからこそ、今の業務を支え、これからも進化し続けてくれるのです。

一方で、すべてを1つのパッケージシステムに押し込めてしまうと、表面的には幅広い機能を備えているように見えても、部門ごとの細かな要望や変化には対応しきれないケースが少なくありません。

「すべてを一括で管理できるはずが、いざ使うと細かい業務では結局エクセルに頼ってしまう」という現象もよく見られます。

さらに、「難しいツールを使うくらいならエクセルで十分じゃないか? 使いやすいし」という声も根強いです。確かにエクセルは表形式の情報管理に便利なツールです。

しかし、あくまで「表計算ソフト」であって、業務システムでもなければ、データを“蓄積・一元管理する箱”でもありません。

エクセルに頼りすぎると、複雑な業務プロセスやリアルタイムな情報共有ができず、かえって非効率な手戻りやミスを招くリスクがあります。

だからこそ、部門や業務に特化した最適なツール(餅は餅屋)を選び、あえて複数のSaaSを活用するという考え方が重要になります。

もちろん、ツールをバラバラに導入するだけでは情報の分断が起きてしまいます。

そこで、API連携やハブ型クラウドERPを活用し、部門間の“隙間”を埋めながら全社最適化を実現する──。

この「どうつなぐか」という問いに真正面から取り組むことこそ、変化が日常的になった時代に生き残る企業の大きなテーマなのです。

業務フロー最適化後、システム・ITツールに合わせるという発想

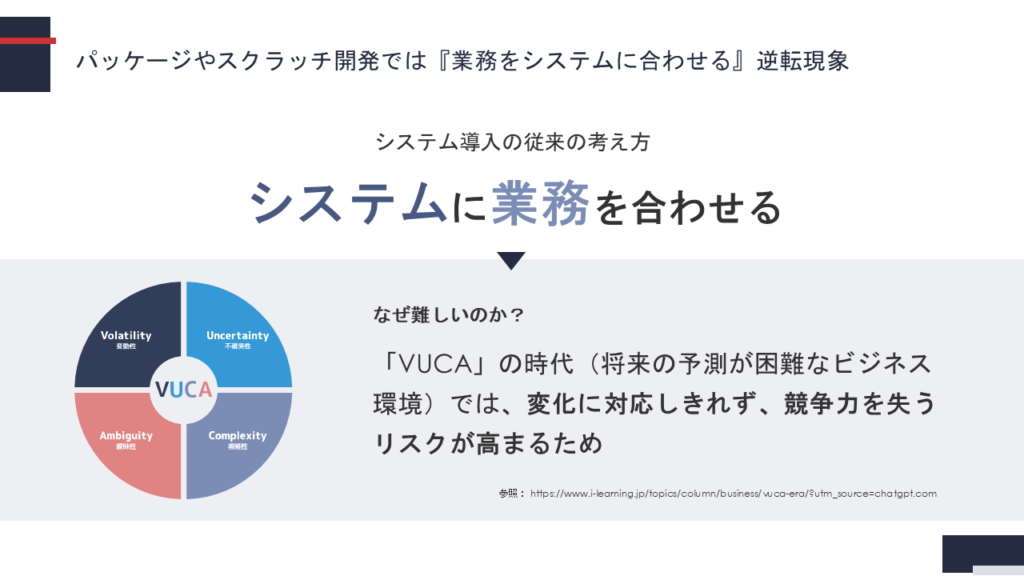

パッケージやスクラッチ開発では『業務をシステムに合わせる』逆転現象

従来、業務システムの導入においては「システムに業務を合わせる」という考え方が一般的でした。特にパッケージ型ERPでは、業務フローをあらかじめ想定した「完成品」として提供されるため、企業側は自社の業務をシステムに無理やり合わせる必要が生じます。

たとえば、受注から請求までの流れが標準プロセスから外れていれば、「その業務はパッケージに合わせて修正しましょう」といった判断を迫られることもあります。

スクラッチ開発においても同様です。一から自社向けにシステムを構築する場合、確かに「業務に合わせたシステム」を作り込むことは可能です。しかし、要件定義や設計に膨大な時間がかかり、リリース後には新たな要望や課題が出てきて、結局は「このまま運用で我慢するしかない」という現象に陥りがち。一度作った仕組みを変えるには再度の開発が必要で、コストや時間、担当者の引き継ぎの問題などが障壁となります。

こうした「業務をシステムに合わせる逆転現象」は、企業にとって一見“楽”なように見えますが、実際には現場目線で業務の柔軟性を奪い、変化への対応を困難にします。

では、なぜ「業務をシステムに合わせる」ことが難しいと感じるのでしょうか?

それは、現代が「VUCA」の時代と呼ばれることと関係しています。

VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った造語で、将来の予測が困難なビジネス環境を指します。

参照元:https://www.i-learning.jp/topics/column/business/vuca-era/?utm_source=chatgpt.com

このような環境下では、固定化された業務プロセスやシステムでは変化に対応しきれず、競争力を失うリスクが高まります。

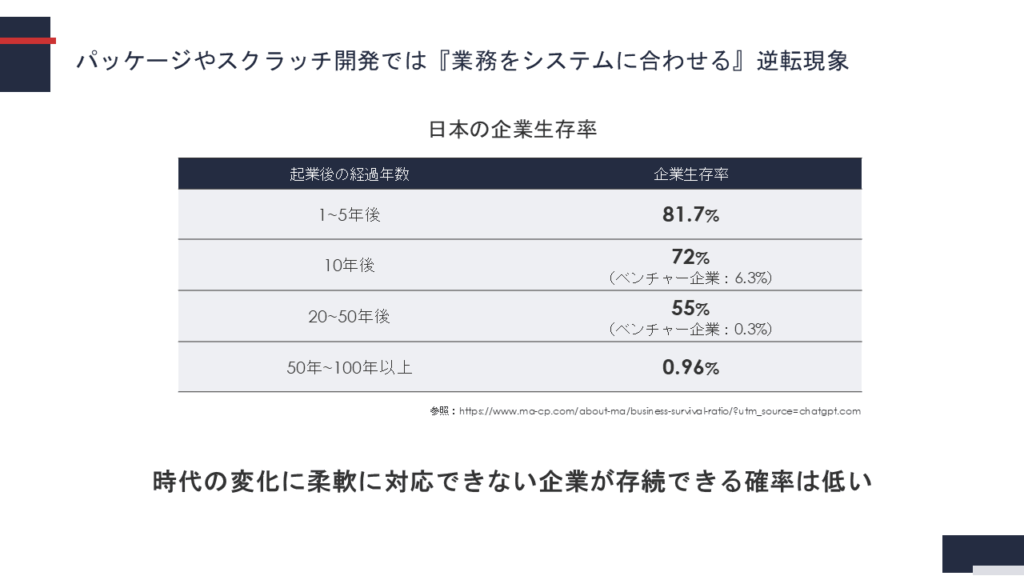

実際、日本における企業の生存率を見ると、起業後10年後には72%、20年から50年後には55%と2社に1社が廃業もしくは倒産と言われています。

ビジネスモデルの変化が全くない状態で、企業が存続できる確率は限りなくゼロに近いのかもしれません。

つまり、このようなVUCAな時代においては、ビジネスモデルはもちろん、業務プロセスを柔軟に見直し、変化に迅速に対応できるシステムが求められます。パッケージ型やスクラッチ開発のような固定化されたシステムではなく、業務主導で変化に対応できる柔軟なシステム設計が必要です。

ビジネスモデルや業務フローの変化に耐えうるシステムの選び方

現代のビジネス環境は変化の連続です。

新しいビジネスモデルへの挑戦や業務フローの見直しは、企業が生き残り成長していくために不可欠です。

だからこそ、システムを選ぶときには「長く使い続けること」だけを前提にする必要はありません。クラウドツールの多くは1年単位で契約更新ができる仕組みです。

つまり「一度選んだツールは永遠に使い続けなければいけない」という時代ではなく、まずは「ミニマム1年だけ試す」という気持ちで柔軟にトライすることができます。

実際に使ってみて、自社の業務にフィットしないと感じたら、次のツールに乗り換えるのも立派な経営判断です。

また、ツールを選ぶ際には「業務やビジネスモデルが変わったときにどこまで柔軟に対応できるか?」を重視すべきです。

特にSaaSツールの場合、あらかじめ決められた仕様のまま使うのではなく、「自社の業務に沿った設定やカスタマイズがどこまでできるか」をよく見極める必要があります。

業務にフィットさせる柔軟性こそが、変化の時代を勝ち抜くカギになるからです。

要するに、システムを選ぶときは「長期で使い続けるかどうか」ではなく、「今の業務や将来の変化に耐えられるかどうか」を基準に考えることが重要です。

業務フローやビジネスモデルの変化に寄り添い、しっかりと業務プロセスを支えられる仕組みこそが、これからのシステム選定で求められるポイントなのです。

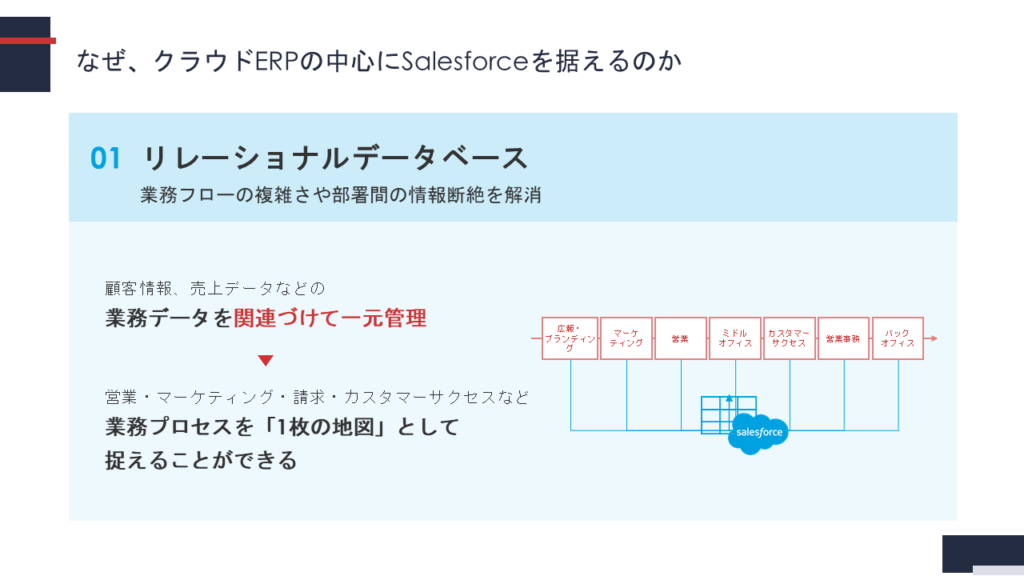

なぜ、クラウドERPの中心にSalesforceを据えるのか

現代のビジネス環境では、業務フローの柔軟な見直しや新規事業への挑戦など、変化に応じてシステムも進化させることが不可欠です。

私達フライクがSalesforceという高価なシステムを選び、その上、クラウドERPの中心にSalesforceを据える理由には、次のような特性にあります。

①リレーショナルデータベース

Salesforceはリレーショナルデータベースを基盤としており、顧客情報、契約情報、売上データなど、あらゆる業務データを「関連づけて一元管理」することが可能です。

これにより、営業・マーケティング・請求・カスタマーサクセスなど、全社的な業務プロセスを“1枚の地図”として捉え直すことができます。

業務フローの複雑さや部署間の情報断絶を解消するうえで、リレーショナルデータベースは非常に重要な役割を果たします。

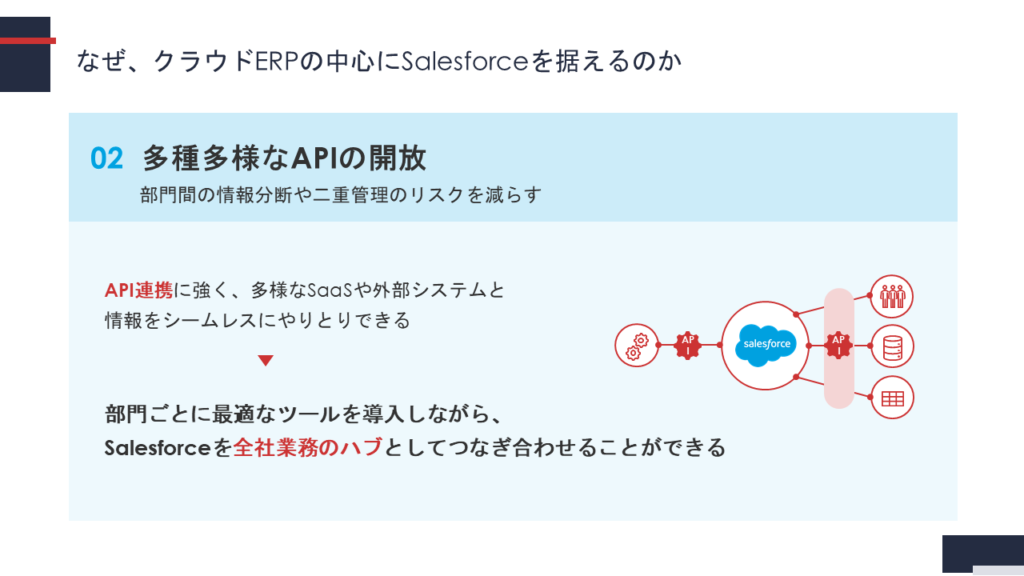

②多種多様なAPIの開放

SalesforceはAPI連携に非常に強く、多種多様なSaaSや外部システムと情報をシームレスにやりとりすることができます。

このAPIの開放性によって、部門ごとに最適なツール(いわゆる「餅は餅屋のツール」)を導入しながら、Salesforceを“全社業務のハブ”としてつなぎ合わせることができるのです。

結果として、部門間の情報分断や二重管理のリスクを大幅に減らしながら、スピード感ある経営判断を支える仕組みが整います。

③オリジナル画面や帳票類の開発環境

Salesforceには、業務に合わせてオリジナルの画面や帳票を柔軟に開発できる環境も整っています。

標準の機能だけにとどまらず、企業ごとの細かな要望や現場で本当に必要な情報の見せ方を実現できます。

これにより、部門やユーザーごとに最適化された操作画面が整い、結果的に現場の業務効率を大きく向上させることが可能です。

④トリガー処理による自動化

さらに、Salesforceには「トリガー処理」と呼ばれる仕組みがあります。

たとえば、ある条件を満たしたデータ更新が行われた瞬間に、別の業務アクションを自動で走らせる。

こうした自動化の仕組みが、ヒューマンエラーを減らし、業務フロー全体のスムーズな進行を支えます。

このように、リレーショナルデータベースの基盤、多様なAPIの開放性、オリジナル画面の柔軟開発、トリガー処理による自動化。

これらを兼ね備えたSalesforceだからこそ、クラウドERPの中心に据えられ、変化し続ける企業の成長を支える強力な基盤となるのです。

まとめ

第二部では、企業が持続的に成長していくために不可欠な「業務とシステムの最適な関係」を探りました。

●パッケージERPとクラウドERPの違いを明らかにし、変化に対応する柔軟性が重要

パッケージERPは安定性を重視する一方で、業務フローの変化に追従しにくいという課題を持ちます。対して、クラウドERPはAPI連携を活かし、部門間の“隙間”を埋めるハブとしての役割を果たすことで、変化するビジネスに対応できる仕組みがあります。

●「餅は餅屋」のツールの価値に注目し、freeeやSmartHRなど業務特化型SaaSを活かすため、複数ツールをAPIでつなぐことで全社最適化を実現する

●「業務をシステムに合わせる逆転現象」に陥らないための、業務主導で変化に耐えられるシステム選びが重要

最後に、なぜ私たちがSalesforceを中核に据えるのか──それは、

リレーショナルデータベース、API開放性、柔軟なUI開発、トリガー処理といった特性を持つSalesforceこそが変化の時代にフィットする「ハブ型ERP」の象徴だからです。

以上、今回は1つのツールに依存せず、業務と業務をつなぐ“柔軟な仕組み”を構築することの大切さをお伝えしました。

次回予告

次回の第三部では「Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性」として、Salesforceを中核に据えることで実現できるAPI設計力と拡張性にフォーカスし、より具体的に「どのように変化に強い業務基盤を作り上げるのか」を深掘りしていきます。

ぜひ、そちらも合わせてお読みください。

このブログを参考に、皆さんのシステム導入成功につながりますように。

NEW ARTICLES