- HOME

- CONTENTS

- システム組立ブログ

- ITシステム

- Salesforce

- Salesforce x クラウドERPで築く全社最適化の経営基盤 第三部:「Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性」

Salesforce x クラウドERPで築く全社最適化の経営基盤 第三部:「Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性」

このブログでは、「Salesforce xクラウドERPで築く全社最適化の経営基盤」と題して、全3回にわたり、変化に強い企業へ進化するためのシステム戦略について解説していきます。

第一部:SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない

- ユーザライセンスを減らすよりライセンス費用最適化で活用領域拡大を

- SalesforceをERP・基幹システムとして捉える発想

- クラウドERPで見えてくる組織全体最適化と経営・現場指標値

第二部:フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?

- パッケージERP VS クラウドERP〜SaaSの発展性と1ツールで完結しない経営・事業課題〜

- 業務と業務の隙間を埋めるクラウドERP〜餅は餅屋のツール〜

- 業務フロー最適化後、システム・ITツールに合わせるという発想

第三部:Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性

- Salesforceを選ぶ理由〜データ構造・業務モデル設計の柔軟性〜

- Salesforceを選ぶ理由〜APIレベルでのシステム統合設計に強い〜

- プロセス制御(ワークフロー)の自由度と自動化の成熟度

- 企業スケーラビリティを前提にしたSalesforce

今回は最終回、第三部「Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性」です。

第一部「SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない」第二部「フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか」の続きとなりますので、まだ読んでない方は、第一部、第二部からどうぞ。

基幹システムは「これから10年の成長戦略を支える土台」といっても過言ではありません。変化が常態化する現代においては、単なる“業務ツール”を超え、企業全体を横断する「共通基盤」としての機能が求められています。

今回は、システム技術や、どのようなシステムデザインを描くべきなのか?

そして、どのようなシステムを選んだほうがいいか?について言及していきます。

少し難しい内容も含んでいますが、特に情報システム部や経営企画部の方にこそ、ぜひ目を通していただきたい内容です。

私達フライクではクラウドERPの中心にSalesforceを据えております。

そのSalesforceは、CRM/SFAにとどまらず、「業務データのハブ」として様々なITツールをつなぎ、経営を支える強い武器となってシステムを変革します。そして、自社にとってなくてはならない存在へと日々進化し続けています。

それでは、なぜフライクは数あるITツールの中からSalesforceを選び、かつクラウドERPの中心に据えているのか──。

まずは、リレーショナルデータベースとしての設計思想、豊富なAPI連携力、UIの柔軟なカスタマイズ性、トリガー処理による自動化まで、大企業・中堅企業で求められる「全社最適化を担う真の共通言語」としてのSalesforceの技術的な強みを解説します。

NotionやKintoneなど他ツールとの比較も交えながら、これからの「変化に強い業務基盤」をどう構築するかを一緒に考えていきましょう。

目次

- 1 Salesforceを選ぶ理由〜データ構造・業務モデル設計の柔軟性〜

- 2 Salesforceを選ぶ理由〜APIレベルでのシステム統合設計に強い〜

- 3 プロセス制御(ワークフロー)の自由度と自動化の成熟度

- 4 まとめ

- 5 シリーズ総括

Salesforceを選ぶ理由〜データ構造・業務モデル設計の柔軟性〜

リレーショナルデータベース

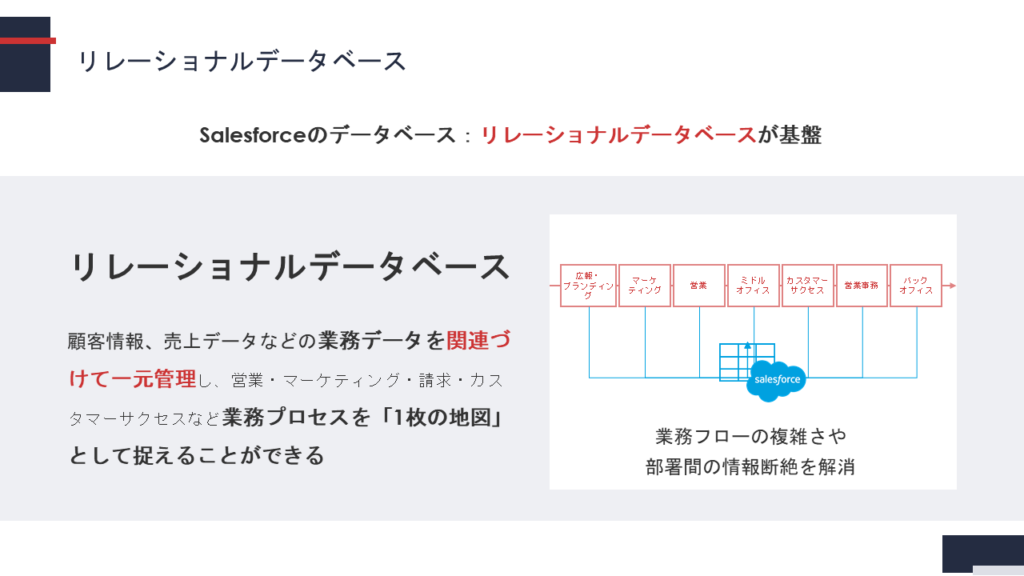

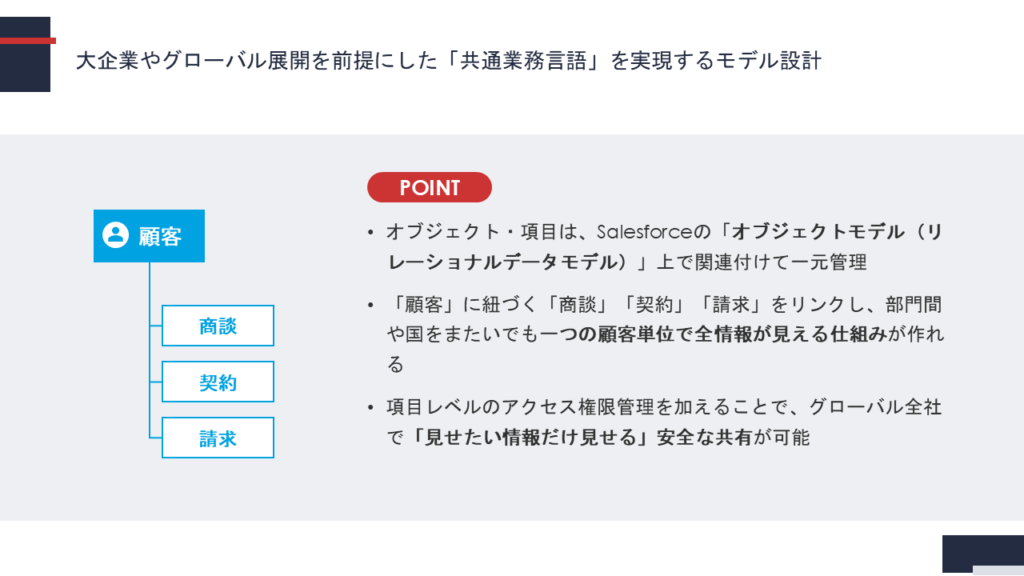

Salesforceは、リレーショナルデータベースを基盤にしているため、複雑な業務データを「関連付けて一元管理」することができます。

リレーショナルデータベースとは、顧客情報・売上情報・契約データなどを「いつ」「誰が」「どのように」といった関連性で結びつける仕組みです。

これにより、部門横断の業務データを“点”ではなく“線”や“面”として把握でき、現場の業務改善はもちろん、経営層の判断にも直結する情報基盤を構築できます。

この「関連付けて一元管理」する仕組みは、業務フローが複雑化し、部署間の情報がサイロ化しやすい大企業や中堅企業においては特に重要です。

顧客管理、売上管理、契約管理などを1つのデータモデル上で結びつけることで、企業全体の業務プロセスを可視化し、変化に応じて柔軟に最適化できるのが大きな強みです。

もしリレーショナルデータベースの仕組みがなければ、業務データは点在しやすくなり、管理や更新に大きな負担がかかります。

リレーションデータベースという概念がなく、「設定」や「開発」で補うエクセルやKintoneで考えてみましょう。

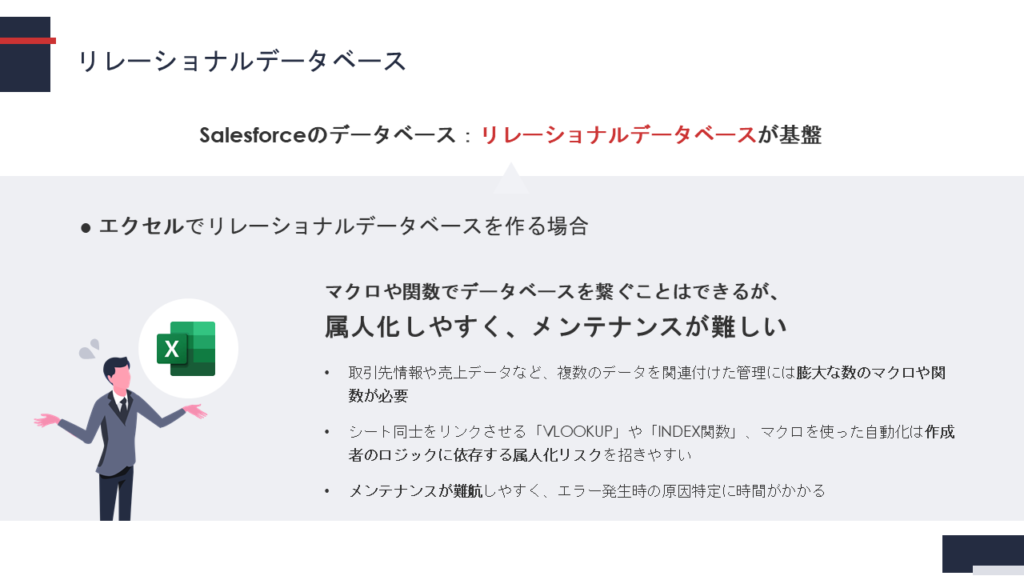

例)エクセルでリレーショナルデータベースを作る場合

エクセルは手軽に始められるため、多くの企業がまずは業務管理に活用します。

しかし、取引先情報や売上データ、契約履歴など、複数の業務データを関連付けて管理しようとすると、膨大な数のマクロや関数が必要になります。

シート同士をリンクさせる「VLOOKUP」や「INDEX関数」などを駆使し、さらにマクロを使って自動化を試みる企業も少なくありません。

しかし、こうした仕組みは、作成者のロジックに依存する属人化リスクを招きやすいのが現状です。

また、作成者が退職・異動した場合には、どのような意図でマクロが書かれ、どの関数がどのデータを引いているのか分からなくなり、業務が停滞する恐れがあります。

その上、複雑な数式を多用するとメンテナンスが難航しやすく、エラーが起きたときの原因特定にも時間がかかるなど、企業全体の柔軟性を大きく損なう要因になります。

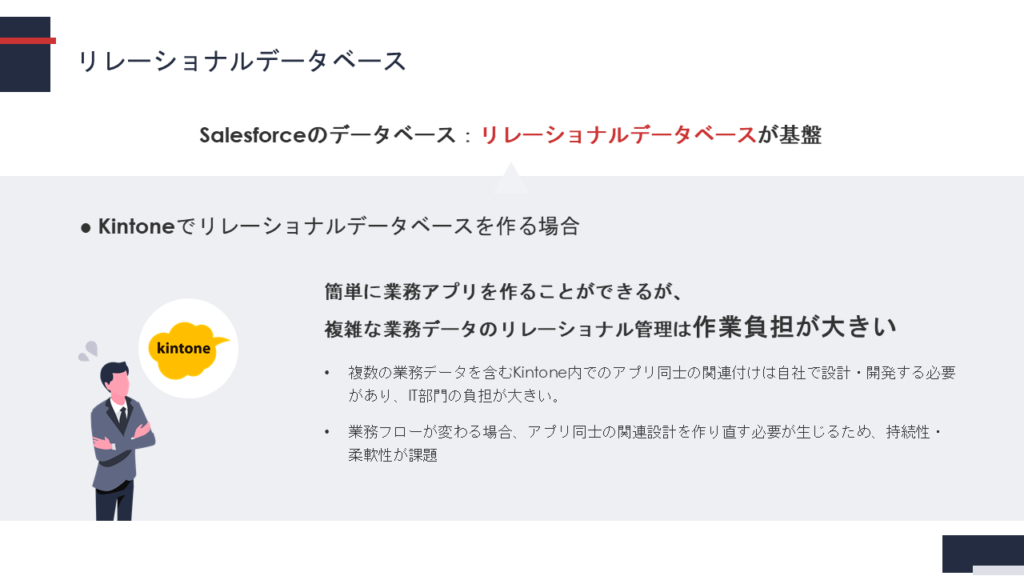

例)Kintoneでリレーショナルデータベースを作る場合

Kintoneは、エクセルの延長線上で簡単に業務アプリを作ることができ、運用しやすい点が強みです。しかし、複雑な業務データのリレーショナル管理まで踏み込むと、その柔軟性はむしろ制約に変わることがあります。

たとえば、「営業チームで入力した商談データを、受注後に契約管理チームの画面にもリアルタイムで反映させたい」といった要望に応えるには、Kintone内でアプリ同士の関連付けを自分で設計・開発をしなければなりません。

つまり、リレーショナルデータベースを実質的に「自前でコーディング」する必要が出てくるのです。

これにより、IT部門の負担は膨らみ、結果として「どこまで拡張できるか」「どの程度なら社内で運用できるか」の限界が見えやすくなります。

また、組織の成長やM&A・事業再編に伴い業務フローが変わる場合、アプリ同士の関連設計を作り直す必要が生じるため、システムとしての持続性・柔軟性が課題になるのです。

このように、エクセルやKintoneのようなツールでは、複雑なデータの「関連付け・一元管理」において限界があります。

だからこそ、Salesforceが持つリレーショナルデータベース基盤は、情報の整合性と柔軟な業務設計の両立を実現するうえで、非常に価値の高い仕組みといえるのです。

権限設定の柔軟性

Salesforceの大きな特長のひとつは、権限設定の柔軟性です。

業務データを一元管理する際に、すべての情報を全社員にフルオープンにするのは、特に上場企業やIPOを目指す企業にとっては現実的ではありません。

情報漏洩のリスクは、企業のブランドや信用を大きく揺るがす事故につながりかねないからです。

Salesforceは、ユーザー単位・ロール単位で「誰がどの情報を見られるか」を緻密に管理できます。

経営層だけがアクセスできる財務情報、営業部門だけが扱う受注データ、または特定のプロジェクトメンバー限定の情報──。

必要な情報だけを必要な人に届け、不要な情報は見せないというきめ細かい制御が可能です。

これにより、情報セキュリティと業務のスムーズな連携を両立できるのです。

情報漏洩事故は、発覚後に対応しても手遅れになることが少なくありません。

だからこそ、「最初から権限設定まで含めた全社最適の仕組みをどう構築するか」が、情報システム部門や経営企画部門にとって極めて重要なテーマとなるのです。

しかし、Salesforceを使っていれば情報漏洩が発生しないわけではありません。

実際、2020年には楽天グループでSalesforceの設定ミスにより、最大約148万件の個人情報が外部からアクセス可能な状態になったことが発覚しました。

(引用元: サイバーセキュリティ情報局)

この問題は、Experience Cloud(旧Community Cloud)のゲストユーザーのアクセス権限設定が不適切だったことが原因です。本来は制限すべきデータへのアクセスが許可されていたことで、外部からの不正アクセスによる情報閲覧リスクが生じてしまいました。

この事例は、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)も公式に注意喚起を行い、Salesforce利用企業に権限設定の見直しを強く促すきっかけとなりました。

つまり、どんなに強力なシステムであっても、権限設定をしっかりとシステム設計に組み込まなければ、重大な事故を引き起こす可能性があるということです。

Salesforceを選ぶ理由〜APIレベルでのシステム統合設計に強い〜

現代は企業の業務が多様化し、会計・請求・契約・人事など部門ごとに特化したSaaSを組み合わせて利用する時代。

このような環境下で重要なのは「どんなツールを使うか」だけでなく、それらを「どうつなぐか」という視点です。

Salesforceは、API設計力において、単なるCRMやSFAを超えた「全社業務のハブ」としての強みを持っています。

標準API・Webhook・外部IDベースのリレーションなど、豊富な連携手段を提供

クラウドERP発想で重要なのは「ハブ」機能です。一つのシステムの中にデータを蓄積するが、各領域の業務アプリは別々のツールであることが前提となります。

つまり、企業内外のさまざまなシステムとデータをやり取りするために、豊富な連携手段を標準機能として備えている必要があります。

それらに必要なのが

①API(Application Programming Interface)

②Webhook

③外部ID

です。

①API(Application Programming Interface)

APIとは、異なるソフトウェア同士がデータをやり取りするための共通の窓口のようなものです。システム間の言語の違いを乗り越え、共通のAPIを通じてデータの取得や更新をスムーズに行う仕組みです。

たとえば、freeeの会計ソフトではAPIを活用することで、受注管理システムやCRMに保存された取引先情報や請求書データを自動的に取り込むことができます。

この仕組みを使うことで、手入力の手間やミスを減らし、部門間の情報共有や二重管理のリスクを大幅に抑えられるのです。

Salesforceも、こうしたAPIの仕組みを標準機能として備えています。

特に、SalesforceではREST APIとSOAP APIの2つの手段を提供しています。

REST APIは、シンプルな仕組みで軽快にデータの送受信ができるため、モダンなWebアプリやモバイルアプリとの連携に最適です。

一方で、SOAP APIは、厳密な仕様に基づき安全にデータをやり取りする仕組みで、大企業の基幹システムとの統合にも適しています。

たとえば、Salesforce上の受注データをfreeeなどの会計システムに自動連携し、売上計上や会計処理を一気に進めるといった使い方も可能です。

このように、APIの活用は、分断しがちな部門間のデータを「一体化」させ、企業全体の業務フローをなめらかにする重要なしくみなのです。

②Webhook

Webhookとは、システム内のデータに変化があったときに、リアルタイムで外部システムに「変化があったよ!」と知らせるしくみです。

言い換えれば、システム同士を「常につなぎっぱなし」にしなくても、必要な情報更新があった瞬間に自動的に通知を飛ばすことができます。

たとえばSalesforceでは、取引先情報が更新されたタイミングでWebhookを使って別のツールにその情報を送信できます。

具体的には、Salesforce上で新しい商談が登録されたと同時に、Slackへ自動で通知を飛ばして営業チームに即座に共有するしくみです。

このWebhookのおかげで、データの変化があればすぐに関連するツールにも反映されるため、「手動で情報を探す・伝える」といった手間やミスを大幅に削減できます。

これが、Webhookの大きな強みであり、部門間・ツール間のリアルタイム連携を支える基盤なのです。

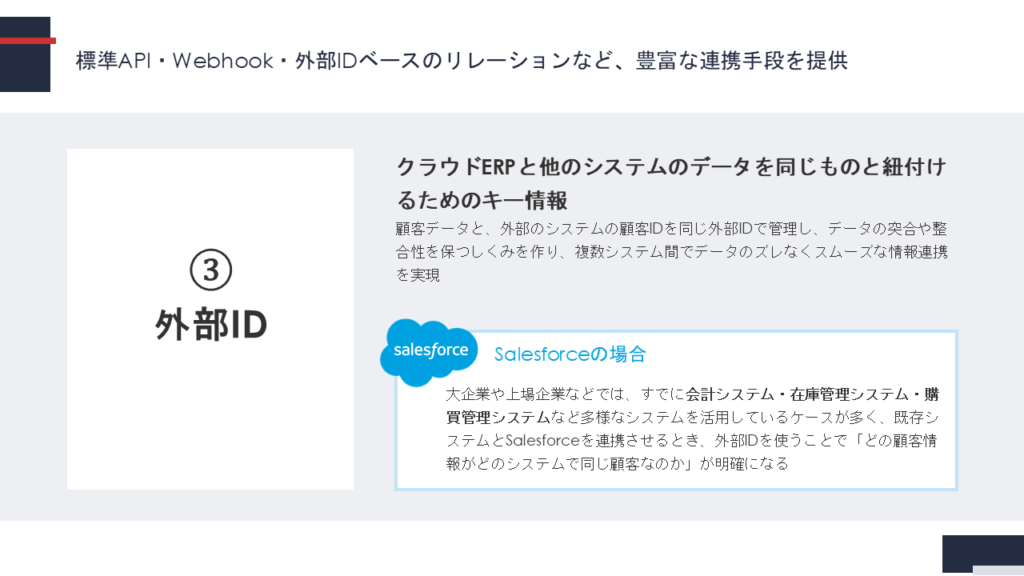

③外部ID

外部IDとは、Salesforceと他のシステムのデータを「同じものだよ」と紐づけるためのキー情報です。

たとえば、Salesforceに登録された顧客データと、外部の請求システムの顧客IDを同じ外部IDで管理すれば、データの突合や整合性を保つしくみを作れます。

こうすることで、複数システム間でデータのズレや混乱が起こらず、スムーズな情報連携を実現できるのです。

特に、大企業や上場企業などでは、Salesforceだけでなく会計システム・在庫管理システム・購買管理システムなど多様な基幹システムをすでに活用しているケースが多いです。

こうした既存の大規模システムとSalesforceを連携させるとき、外部IDを使うことで「どの顧客情報がどのシステムでも同じ顧客なのか」が明確になります。

これにより、複雑なシステム群の中でも、部門間のデータ連携や業務フローの一元管理がしやすくなるのです。

APIやWebhookといったデータの送受信を支える仕組みに加えて、外部IDの仕組みを組み合わせることで、Salesforceは単なるデータのやり取りにとどまらず、全社最適化を支える柔軟な情報基盤として活用できます。

だからこそ、M&A後の基幹システム統合や、大規模な業務統合といった複雑なシナリオでも、Salesforceが「ハブ」として力を発揮しやすいのです。

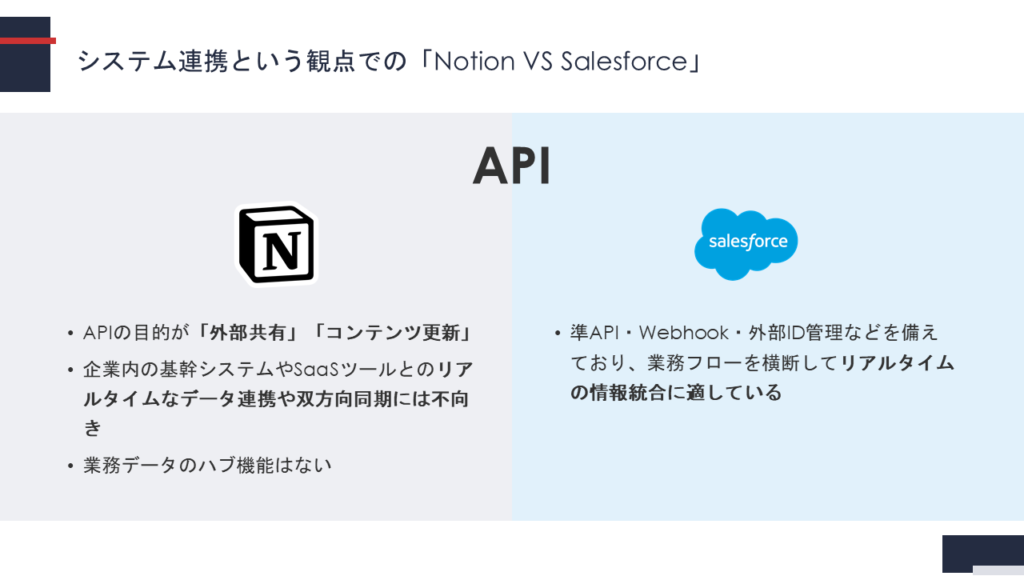

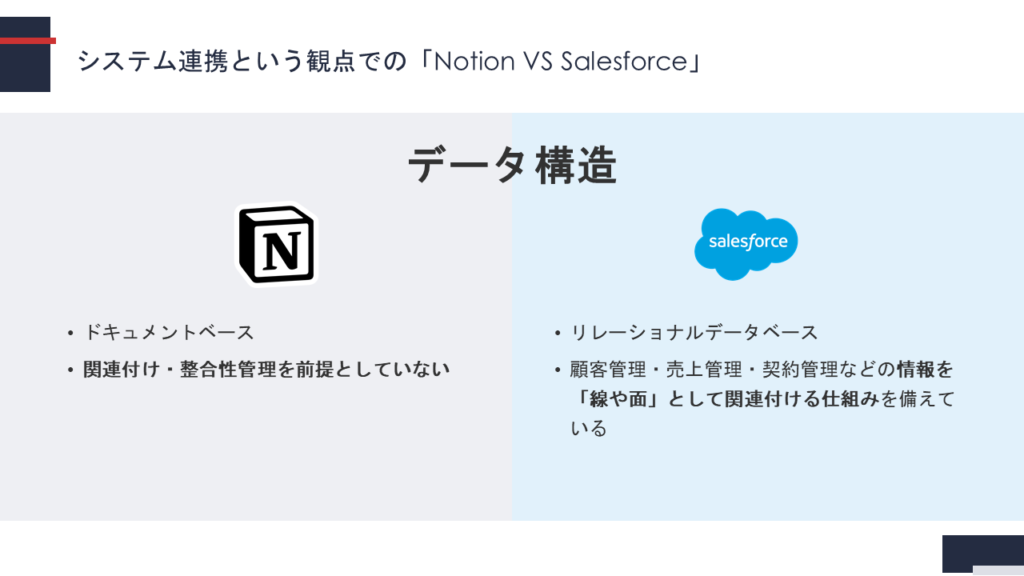

システム連携という観点での「Notion VS Salesforce」

近年、Notionはドキュメント共有ツールとして急速に普及し、企業の情報管理やチームコラボレーションの場面で多く活用されています。

しかし、「システム連携」や「全社レベルでのデータ統合」という視点で見たとき、Notionにはいくつかの弱点があります。

①NotionAPIは「外部共有」「コンテンツ更新」が主目的

ノートやデータベースの更新内容を外部に渡すことはできても、企業内の基幹システムやSaaSツールとのリアルタイムなデータ連携や双方向同期には限界があります。

Salesforceは、標準API・Webhook・外部ID管理などを備えており、業務フローを横断してリアルタイムに情報を統合するのに適していますが、Notionにはこの「業務データのハブ」機能が備わっていません。

②Notionのデータ構造の基本は「ドキュメントベース」

リレーショナルデータベースのような「関連付け・整合性管理」を前提としていないため、部門を超えた業務データを一元管理するのは難しいのが現実です。

一方で、Salesforceはもともとリレーショナルデータベースを基盤に持ち、顧客管理・売上管理・契約管理などの情報を「線や面」として関連付けるしくみを備えています。

これにより、単なる文書管理ではなく「業務フローの再設計」や「全社レベルの最適化」**を可能にします。

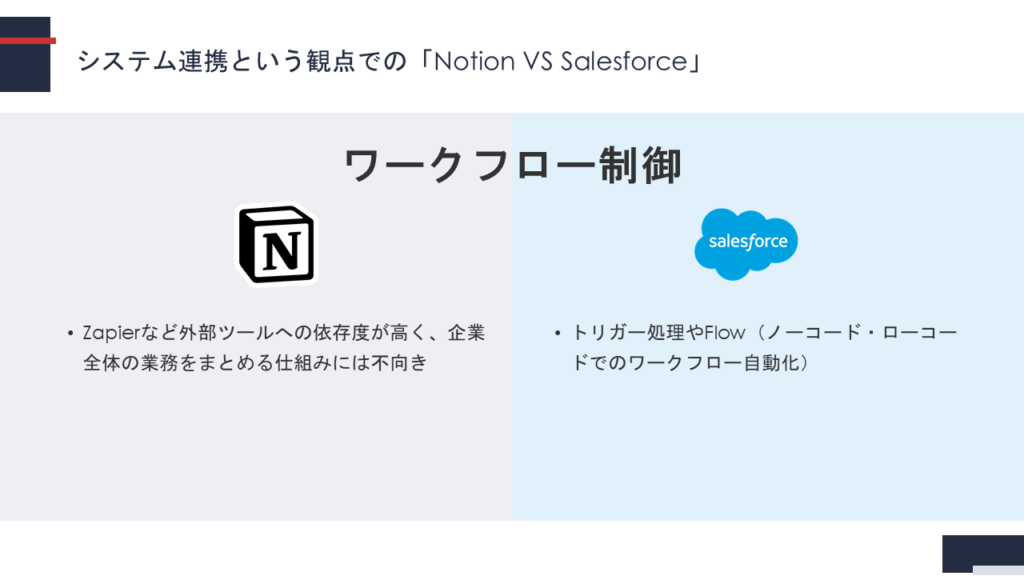

③Notionにおける業務自動化やプロセス制御は外部ツールへ依存してしまう

Salesforceの強みとして、トリガー処理やFlow(ノーコード・ローコードでのワークフロー自動化)も挙げられます。

Notionはこうした業務の自動化・プロセス制御の領域では、Zapierなど外部ツールへの依存度が高く、企業全体の業務をまとめるしくみには不向きです。

結論

Notionは部門内の情報共有や小規模プロジェクトの管理には便利です。

しかし、企業全体の業務フローをつなぎ、複雑な基幹システムやSaaSツールを橋渡しする「ハブ」としては力不足です。

だからこそ、全社的な情報連携・データ統合を見据えるなら、SalesforceのAPI設計力やデータ管理基盤が不可欠なのです。

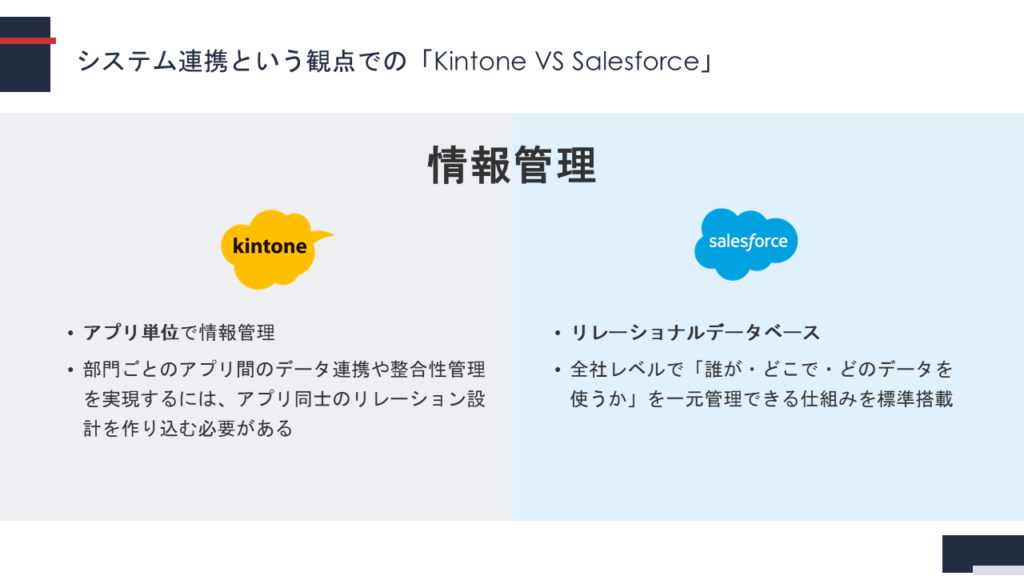

システム連携という観点での「Kintone VS Salesforce」

Kintoneは、業務アプリを簡単に作成できるローコードツールとして、日本国内の中堅・中小企業を中心に広く活用されています。

自分たちの業務に合わせたフォームをドラッグ&ドロップで作成できる手軽さは、まさに「業務部門が主導で使いこなす」ための強力な機能です。

しかし、「システム連携」や「全社横断の業務統合」という視点に立つと、Kintoneにはいくつかの限界があります。

① REST APIはあるが、連携の自由度に限界がある

KintoneにはREST APIが備わっており、外部システムとのデータ連携自体は可能です。

ただし、APIの対象は「フォームデータの取得・更新」に限定されることが多く、リアルタイムなデータの双方向同期や複雑な業務フロー全体の自動化を設計するには不十分です。

その点Salesforceは、Webhookや外部IDベースのリレーションまでを標準装備し、業務全体をリアルタイムで繋ぐしくみを前提としているため、スケーラビリティが大きく異なります。

② 「アプリ単位」で情報管理する仕組みの限界

Kintoneの基本設計思想は、「アプリ単位」で情報を管理することです。

そのため、部門ごとに作成されたアプリ間のデータ連携や整合性管理を実現するには、自分たちでアプリ同士のリレーション設計を作り込む必要があります。

一方Salesforceは、全社レベルで「誰が・どこで・どのデータを使うか」を一元管理できるしくみをリレーショナルデータベースとして標準搭載しています。

この点で、両者は根本的にアプローチが異なるのです。

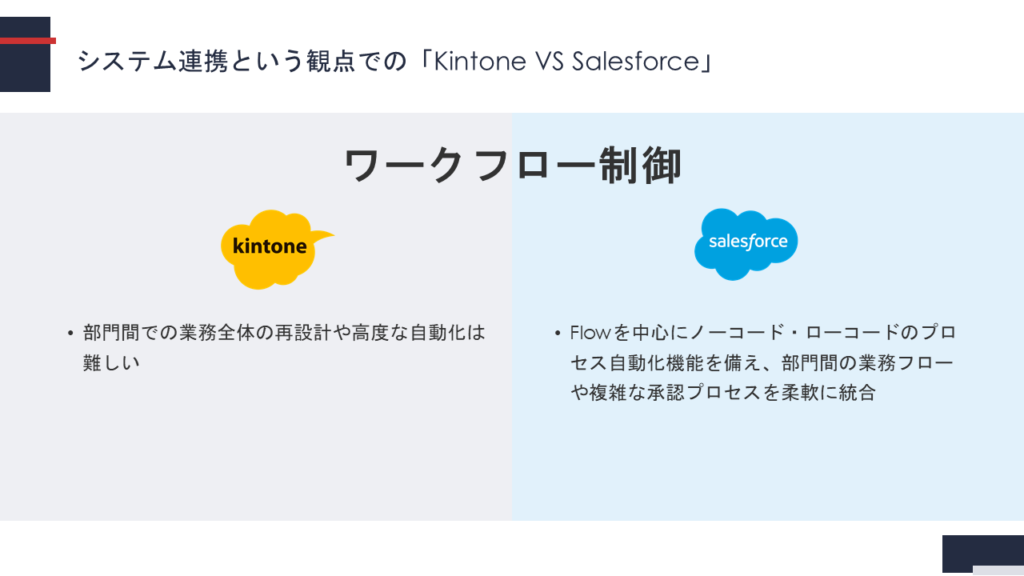

③ ワークフローの柔軟性と業務自動化の成熟度

Salesforceは、フローを中心にノーコード・ローコードのプロセス自動化機能を備え、部門間の業務フローや複雑な承認プロセスを柔軟に統合できます。

Kintoneにもワークフロー機能はありますが、部門間での業務全体の再設計や高度な自動化まで踏み込むのは難しいのが現実です。

結論

Kintoneは「部門主導の業務改善ツール」としては非常に強力です。

しかし、企業全体の業務をつなぎ、基幹システムや他SaaSと柔軟に連携する「全社業務ハブ」としては、設計思想・API連携力ともにSalesforceに及びません。

全社視点での業務統合・情報共有を目指すなら、Salesforceの「API設計力×拡張性」が不可欠なのです。

プロセス制御(ワークフロー)の自由度と自動化の成熟度

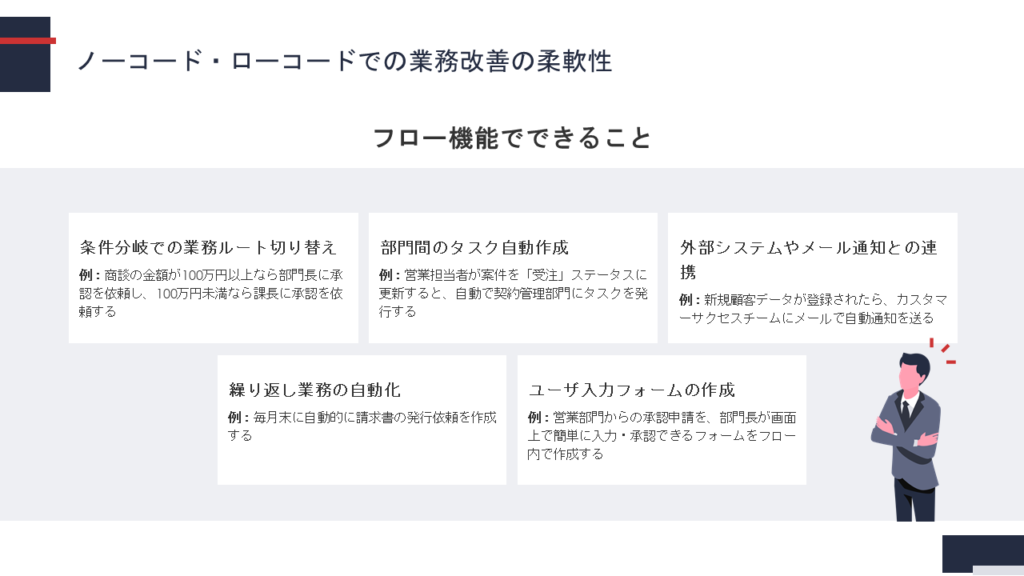

ノーコード・ローコードでの業務改善の柔軟性

Salesforceの大きな強みのひとつが、ノーコード・ローコードで業務自動化を実現する「フロー」機能です。

従来、業務フローの自動化はIT部門の専門領域でしたが、フローを使えば現場担当者でも、視覚的に業務フローを組み立てることができます。

フローとは?

フローは、Salesforce上で利用できる「業務プロセス自動化ツール」です。

画面上でステップを視覚的に並べ、条件分岐・データ更新・承認依頼・メール通知などをノーコードで設定できます。まるで「業務のシナリオ」を絵で描くように、プロセスを誰でも構築できるのが大きな特徴です。

◆具体的にどんなことができる?

部門横断の全社最適化まで対応できる

フローのこうした柔軟な機能は、単に部門ごとの小さな業務効率化にとどまらないのがポイントです。

たとえば、営業部門で受注データを登録したら、契約管理部門へ自動的に通知を飛ばし、その後は会計システムへデータを流す…といった部門をまたぐ一連の業務フローまで、フローでまとめて設計することができます。

つまり、営業・契約・会計など、これまで別々の業務としてサイロ化しがちだった情報の流れを「一つの大きな流れ」として一元化できるのです。

フローは、Salesforceのノーコード・ローコード自動化機能の中心的な存在です。

誰でも直感的に業務フローを作れるだけでなく、部門間の情報連携やタスクの引き渡しまで視野に入れた「全社レベルの業務最適化」を実現できます。

こうした仕組みがあるからこそ、Salesforceは単なる営業ツールを超え、全社横断で業務フローをスピーディに最適化する“企業の武器”として力を発揮するのです。

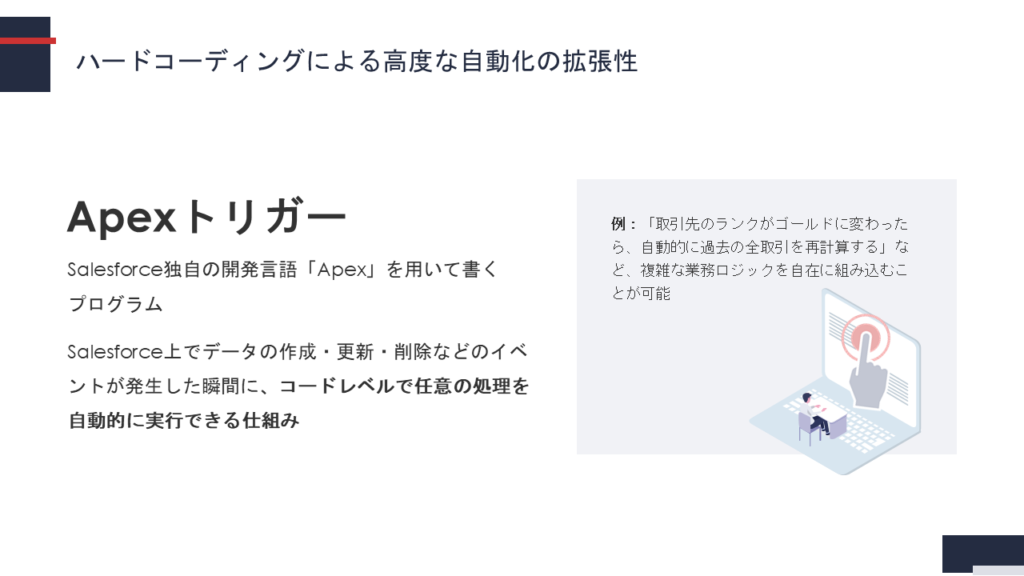

ハードコーディングによる高度な自動化の拡張性

Salesforceには、ノーコード・ローコードのフローを超えて、ハードコーディング(Apexトリガー)による高度な自動化を可能にするしくみが用意されています。

Apexトリガーとは?

Apexトリガーは、Salesforce独自の開発言語「Apex」を用いて書くプログラムです。

Salesforce上でデータの作成・更新・削除などのイベントが発生した瞬間に、コードレベルで任意の処理を自動的に実行できる仕組みです。

たとえば、「取引先のランクがゴールドに変わったら、自動的に過去の全取引を再計算する」など、複雑な業務ロジックを自在に組み込むことが可能です。

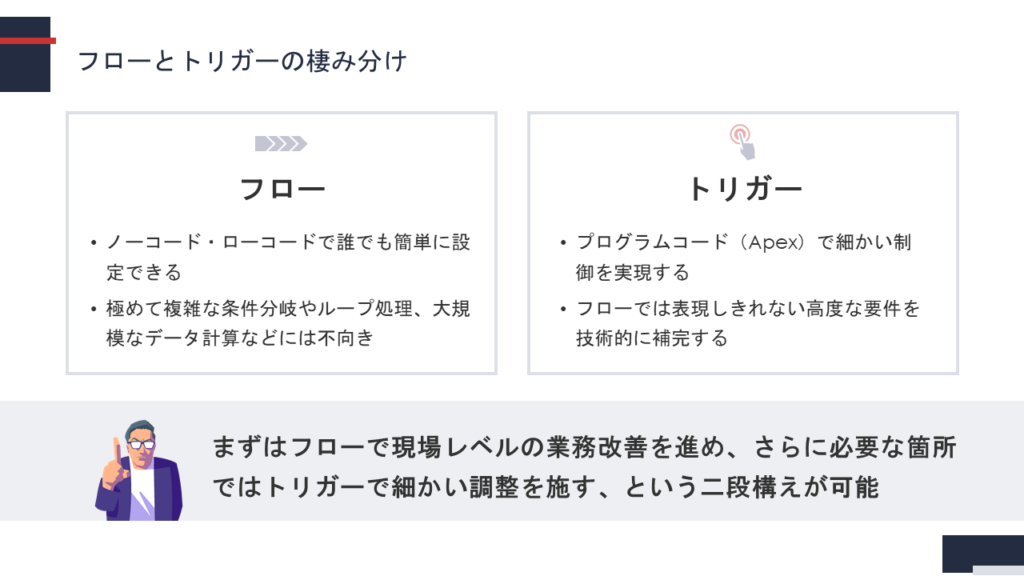

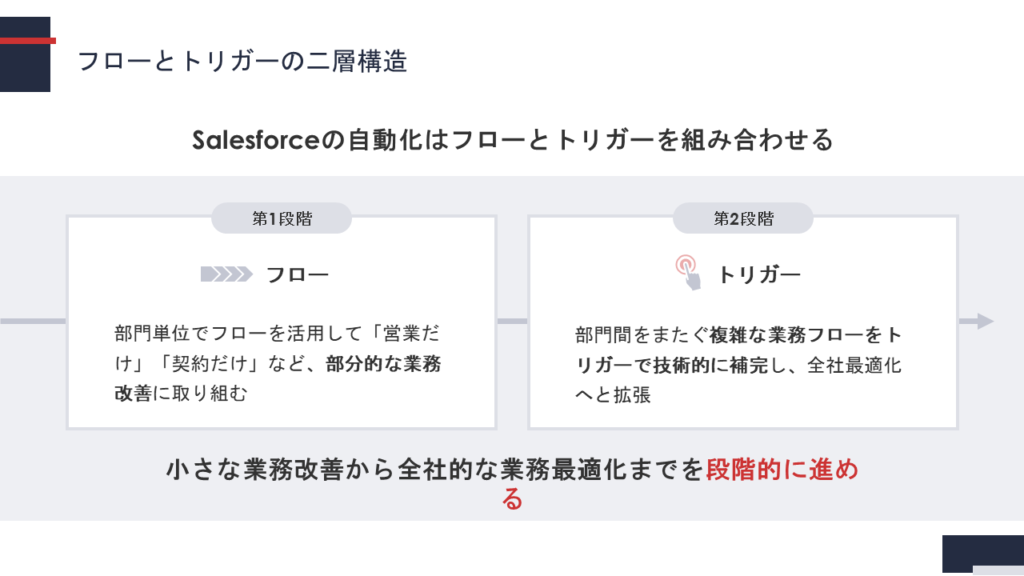

フローとトリガーの棲み分け

フローは直感的に操作できる反面、極めて複雑な条件分岐やループ処理、大規模なデータ計算などには向きません。

Apexトリガーは「フローでは表現しきれない高度な要件を技術的に補完する役割」を果たします。

これにより、まずはフローで現場レベルの業務改善を素早く進め、さらに必要な箇所ではトリガーで細かい調整を施す、という二段構えが可能です。

「業務部門のスピード」×「技術部門の精度」を両立

フローは現場主導でスピーディに自動化を実現できる一方、トリガーは複雑な条件や部門間の調整を技術的に正確に支える土台です。

この二層構造があるからこそ、日々変化するビジネスの現場に合わせて、業務フローを柔軟に見直し続けることができます。

iPaaS連携によるハードコーディング最小化と全社統合の実現

多くの企業が直面する課題のひとつに、他システムとの連携を行う際の「全部コード書き直し問題」があります。

クラウドシステムで利用しているシステムやオンプレミスサーバーで稼働している基幹システム・会計システム・在庫管理システム・人事管理システムなどとの連携は、一からプログラムを開発する必要があり、工数やコストが膨らみがちです。

こうした課題を解決するために注目されているのが、iPaaS(Integration Platform as a Service)です。

たとえば、Salesforceファミリー商品であるMuleSoftやWorkato、DataSpider、ASTERIA warpなどのiPaaSは、あらかじめ用意されたコネクタや連携テンプレートを活用し、Salesforceと他システム──オンプレミスサーバ上の会計システムや在庫管理システムなど──をノーコード・ローコードで柔軟につなぐことができます。

iPaaSを活用することで、Salesforceに搭載されたAPI・Webhook・外部IDベースの仕組みを活かしながら、ハードコーディングを最小限に抑えたシステム統合が実現できます。

この仕組みは、基幹システムや在庫管理システムなどの古くから運用されるオンプレミス系システムともスムーズにつながるのが大きな強みです。

結果として、リアルタイムなデータ同期や双方向連携が進み、部門間や基幹システムとのつながりが一層強化されます。

さらに、iPaaSは将来のスケーラビリティにも優れています。

新しいSaaSやシステムが導入されても、iPaaSを介せば迅速に連携を拡張でき、企業の変化に柔軟に対応し続けることが可能です。

企業スケーラビリティを前提にしたSalesforce

企業が成長し、組織が拡大する過程では、単に「今の業務をどう回すか」だけではなく、将来にわたる拡張性と変化への適応力が求められます。

特に、M&Aや新規ビジネス立ち上げ、組織改編といった大きな変化のタイミングでは、「システムが成長の足枷になるのか? それとも柔軟に対応できるのか?」が企業の競争力を左右します。

Salesforceは、もともと大企業やグローバル企業が抱える複雑な業務フローや多様な事業展開に対応することを前提に設計されています。

「共通業務言語」として機能するリレーショナルデータモデル、カスタムオブジェクトによる拡張性など、将来に向けた拡張や変化に追随する仕組みが整っています。

ここからは、Salesforceがなぜ「企業スケーラビリティを支える共通基盤」として注目されるのかを、モデル設計の柔軟性と拡張機能の両面から掘り下げていきます。

大企業やグローバル展開を組織成長を前提にした「共通業務言語」を実現するモデル設計

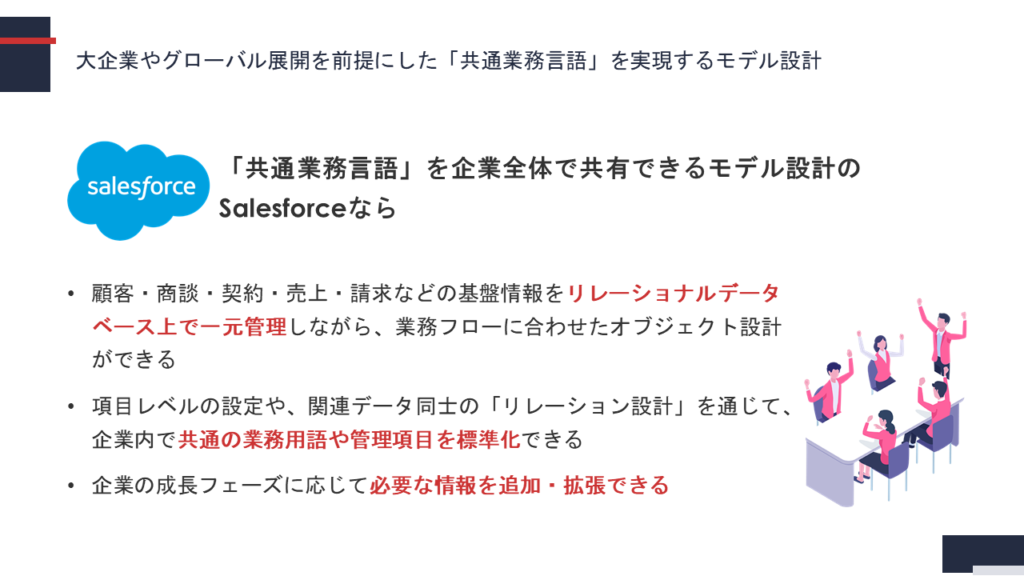

Salesforceの最大の特長のひとつが、「共通業務言語」を企業全体で共有できるモデル設計の柔軟性です。

大企業やグローバル展開を志向する企業では、事業部門ごとに異なる用語や業務フローが乱立しがちです。

これが「部門ごとに業務プロセスがバラバラ」「経営層と現場の数字の解釈が合わない」といった、全社最適化を阻む大きな要因になります。

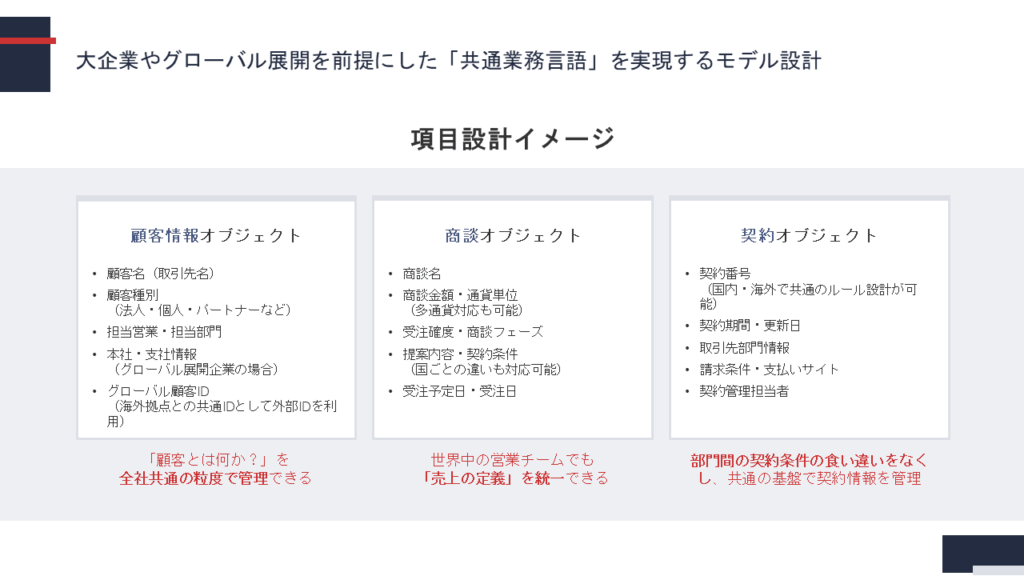

Salesforceは、顧客・商談・契約・売上・請求などの基盤情報をリレーショナルデータベース上で一元管理しながら、企業固有の業務フローに合わせたオブジェクト設計を自由に行えます。さらに、項目レベルのきめ細かな設定や関連データ同士の「リレーション設計」を通じて、企業内で共通の業務用語や管理項目を標準化することができます。

たとえば、グローバル企業が各国で異なる顧客管理・売上管理を行う場合でも、Salesforceの柔軟なモデル設計によって「顧客とは何か?」「売上データはどのように定義するのか?」を統一的に管理できるのです。

こうして生まれる共通業務言語は、経営層から現場担当者まで、同じ指標・同じ情報基盤を土台に意思決定を進める力になります。

この「共通業務言語を持てる」しくみは、部門間の壁を壊し、全社でのデータ活用や事業成長のスピードを支える土台です。

さらに、企業の成長フェーズに応じて必要な情報を追加・拡張できる設計思想が、Salesforceの大きな強みです。

実際の項目設計イメージ

この「共通業務言語」を設計するポイントは

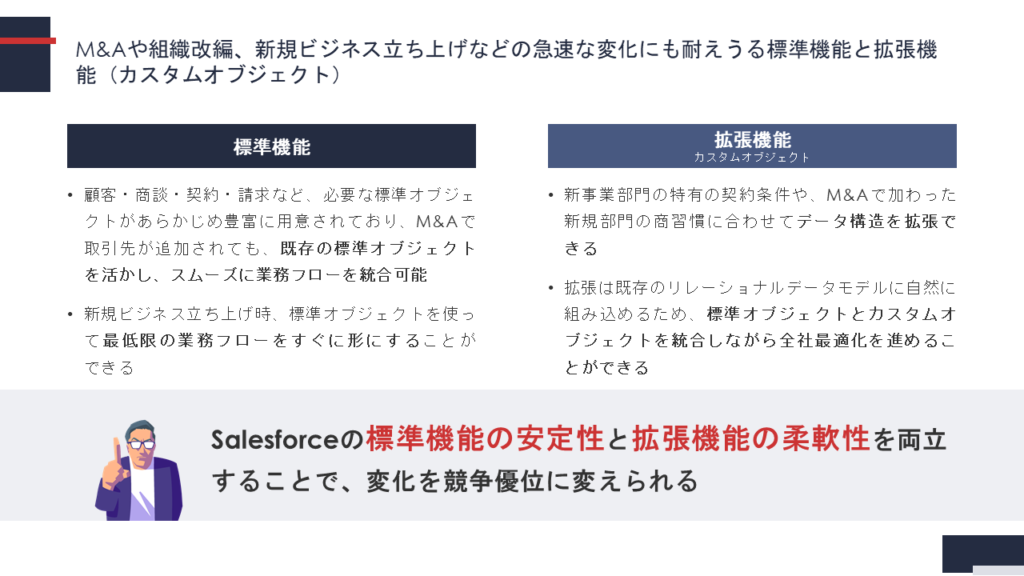

M&Aや組織改編、新規ビジネスの立ち上げといった急速な変化にも耐えうる標準機能と拡張機能(カスタムオブジェクト)

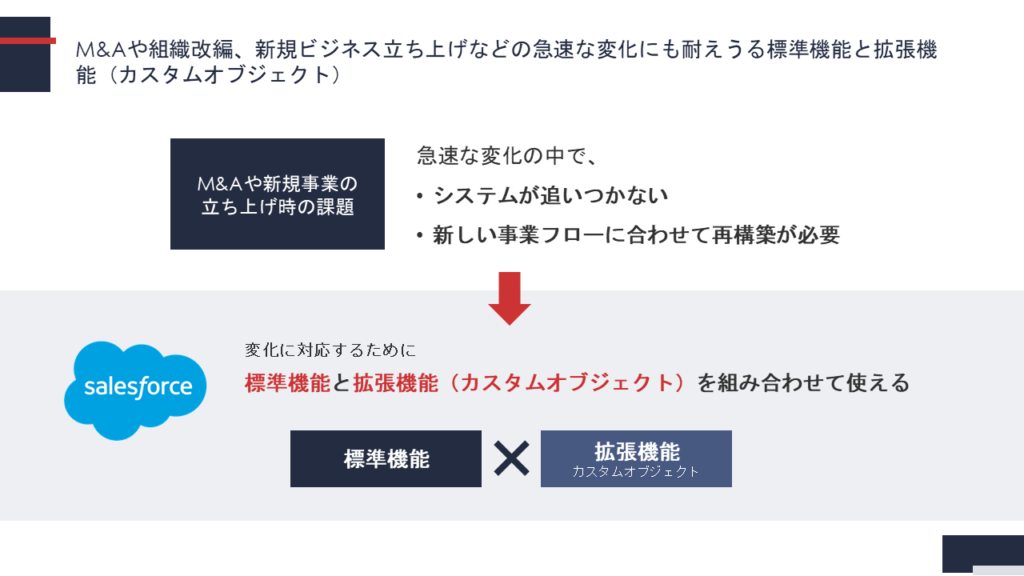

企業は、M&Aや新規事業の立ち上げ、組織再編など、絶え間ない変化の中で成長していきます。こうした急速な変化の中で、「システムが追いつかない」「新しい事業フローに合わせて再構築が必要」という課題に直面する企業は少なくありません。

Salesforceは、こうした変化に対応するために、標準機能と拡張機能(カスタムオブジェクト)を柔軟に組み合わせて使えるのが大きな特徴です。

Salesforce は、組織再編やM&Aなど、事業環境が急変する場面でも、部門間の共通業務言語を守りながら、新しい業務フローや管理項目をスピーディに構築できます。

結果として、変化を恐れず、むしろ変化を競争優位に変える「企業の武器」としてSalesforceを活かすことができるのです。

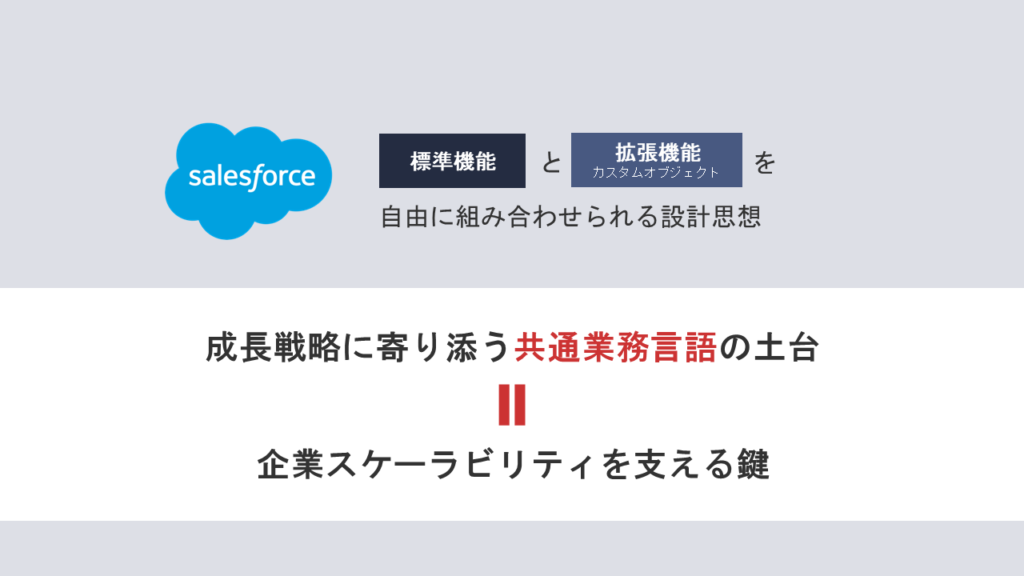

結論

Salesforceは、標準機能と拡張機能(カスタムオブジェクト)を自由に組み合わせられる設計思想を持ち、急速な変化に即応できる業務基盤を提供します。

これこそが、将来の成長戦略に寄り添う「共通業務言語」の土台であり、企業スケーラビリティを支える鍵なのです。

まとめ

Salesforceは「全社最適化の共通基盤」として、技術的・設計的に優れている

● Salesforceは、リレーショナルデータベースを活かした一元管理、柔軟な権限設定、豊富な連携手段など、様々なメリットがある

● iPaaS連携によりハードコーディングを最小限に抑えつつ、基幹システムや在庫管理などオンプレミスシステムとの統合も可能

● 大企業やグローバル企業が抱える複雑な業務フロー・M&A・組織改編にも耐えられる拡張性を持ち、企業の「共通業務言語」を支える仕組みがある

情報システム部門にとって、「将来の組織成長にシステムが追随できるか」は極めて重要な視点です。

Salesforceはその問いに応える、全社レベルの競争力を生み出す成長のパートナーなのです。

シリーズ総括

今回「Salesforce xクラウドERPで築く全社最適化の経営基盤」と題し、全三部を通してSalesforceを中心に据えたクラウドERPの可能性と、それを実現する技術的・戦略的な背景を解説してきました。

Salesforceは、もはやCRM/SFAだけのツールに留まらず、API連携や拡張機能を駆使することで、企業の「共通業務言語」として全社最適化を支える基盤へと進化しています。

第一部:「SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない」では、Salesforceを営業支援ツールの枠に留めるのはもったいないという視点から、全社の業務基盤=ERP/基幹システムへと育てる重要性

第二部:「フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?」では、パッケージERPやスクラッチ開発と比べた際のSalesforceの柔軟性と持続的成長への寄与を整理

第三部:「Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性」では、リレーショナルデータベース設計・APIレベルでの連携力・ノーコード/ローコードのプロセス自動化、そして全社スケーラビリティを支える拡張性までを詳しく解説し、Salesforceが「全社最適化の共通基盤」として、なぜ優れているのかを技術的・設計的に整理

以上、これまで述べてきた内容は、あくまで「Salesforceを活用した全社最適化の方向性と技術戦略」の全体像です。

● 実際に、どのようなSaaSツール(会計・請求・在庫・人事など)をどう組み合わせるか?

● どのようなAPI連携で業務フローを具体的に最適化していくか?

これらの具体的な活用事例や実践例は、別のタイミングでさらに掘り下げてお話しします。

最後にお伝えしたいのは、変化の激しい現代において、情報システム部門や経営層がいかに「変化に追随できるシステム戦略」を描けるかが、企業の競争力を決定づけるということです。

これからSalesforceとクラウドERPの柔軟性を武器に、一緒に挑戦と成長の土台を築いていきましょう!

NEW ARTICLES