- HOME

- CONTENTS

- システム組立ブログ

- ITシステム

- Salesforce

- Salesforce x クラウドERPで築く全社最適化の経営基盤 第一部:SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない

Salesforce x クラウドERPで築く全社最適化の経営基盤 第一部:SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない

このブログでは、「Salesforce xクラウドERPで築く全社最適化の経営基盤」と題して、全3回にわたり、変化に強い企業へ進化するためのシステム戦略について解説していきます。

第一部:SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない

- ユーザライセンスを減らすよりライセンス費用最適化で活用領域拡大を

- SalesforceをERP・基幹システムとして捉える発想

- クラウドERPで見えてくる組織全体最適化と経営・現場指標値

第二部:フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?

- パッケージERP VS クラウドERP〜SaaSの発展性と1ツールで完結しない経営・事業課題〜

- 業務と業務の隙間を埋めるクラウドERP〜餅は餅屋のツール〜

- 業務フロー最適化後、システム・ITツールに合わせるという発想

第三部:Salesforceを中核に据える技術的な理由:API設計力と拡張性

- Salesforceを選ぶ理由〜データ構造・業務モデル設計の柔軟性〜

- Salesforceを選ぶ理由〜APIレベルでのシステム統合設計に強い〜

- プロセス制御(ワークフロー)の自由度と自動化の成熟度

- 企業スケーラビリティを前提にしたSalesforce

今回お届けするのは、第一部「SalesforceはCRM/SFAだけではもったいない」─ 営業支援ツールから“全社業務の中核システム”へです。

まずは本題に入る前に、Salesforce 導入に関して下記の点を考えてみてください。

● Salesforce導入企業によくある現在地と隠れた企業課題

Salesforceは、世界中で15万社以上の企業に利用されている、トップクラスのCRM/SFAツールです。日本でも、大企業や上場企業だけでなく、中堅・中小企業まで幅広く導入が進んでいます。(引用元:Salesforce公式サイト)

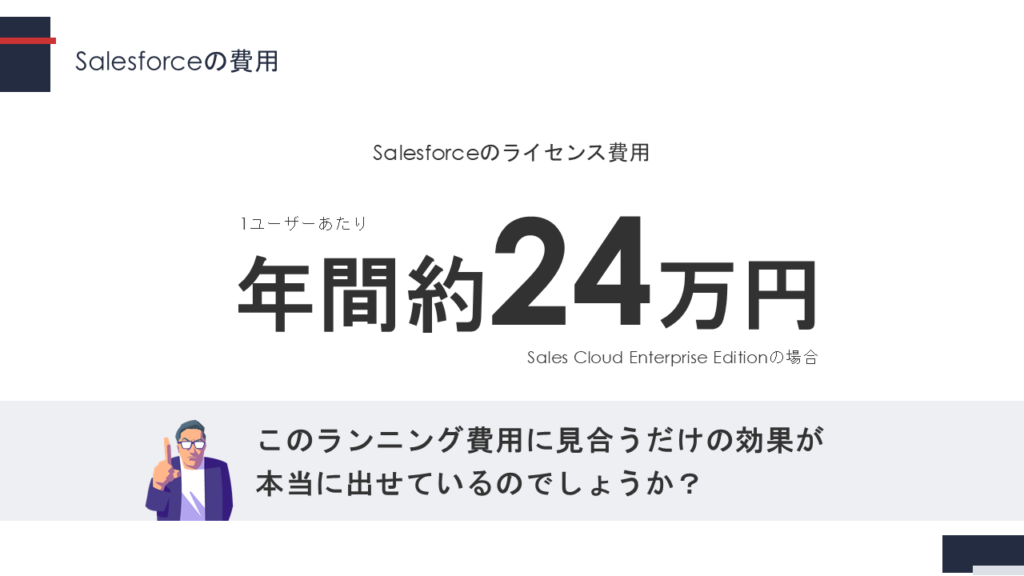

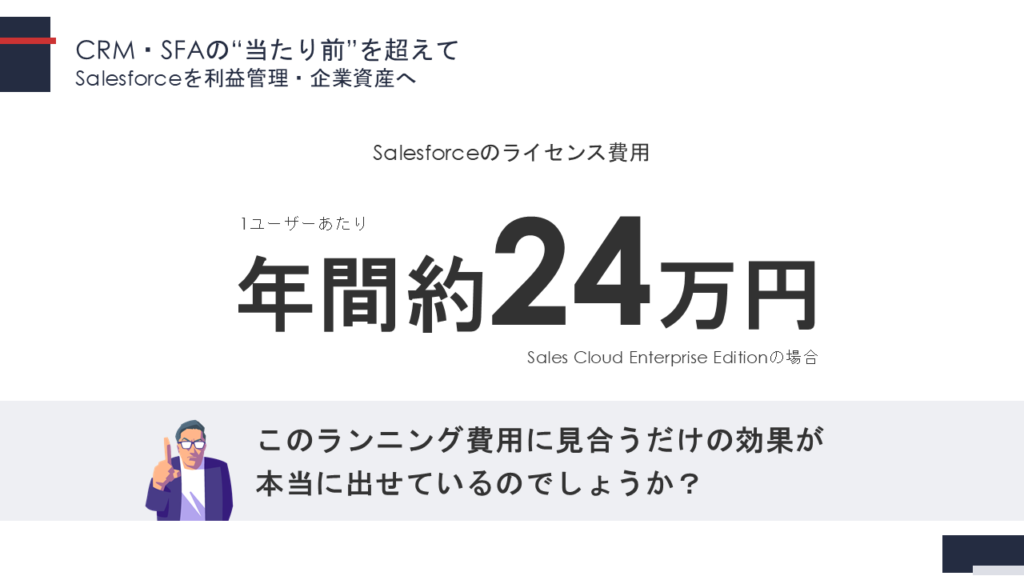

そしてSalesforceのライセンス費用は、1ユーザーあたり年間約24万円(Sales Cloud Enterprise Editionの場合)。では、果たしてこのランニング費用に見合うだけの効果が、本当に出せているのでしょうか?

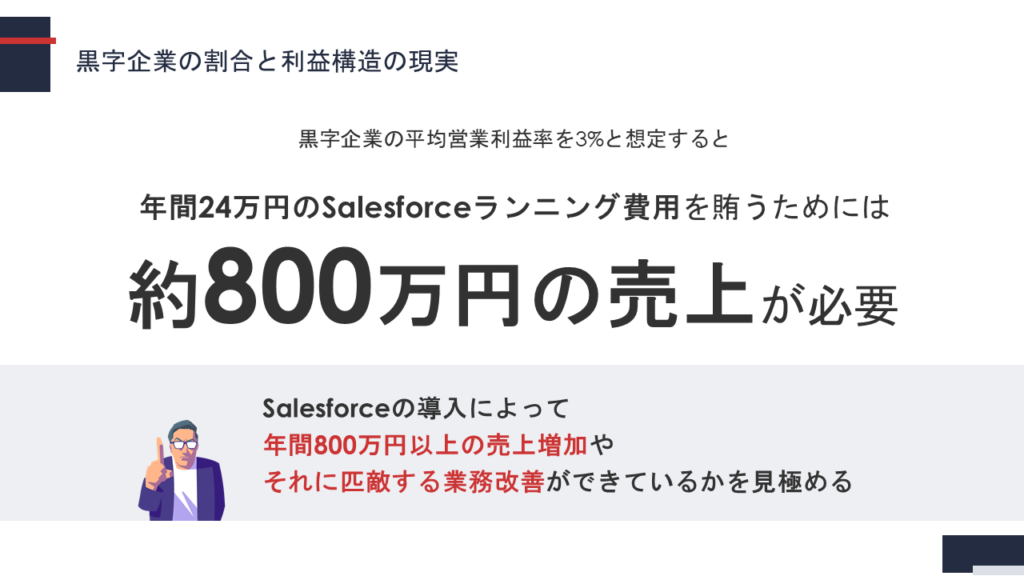

● 黒字企業の割合と利益構造の現実

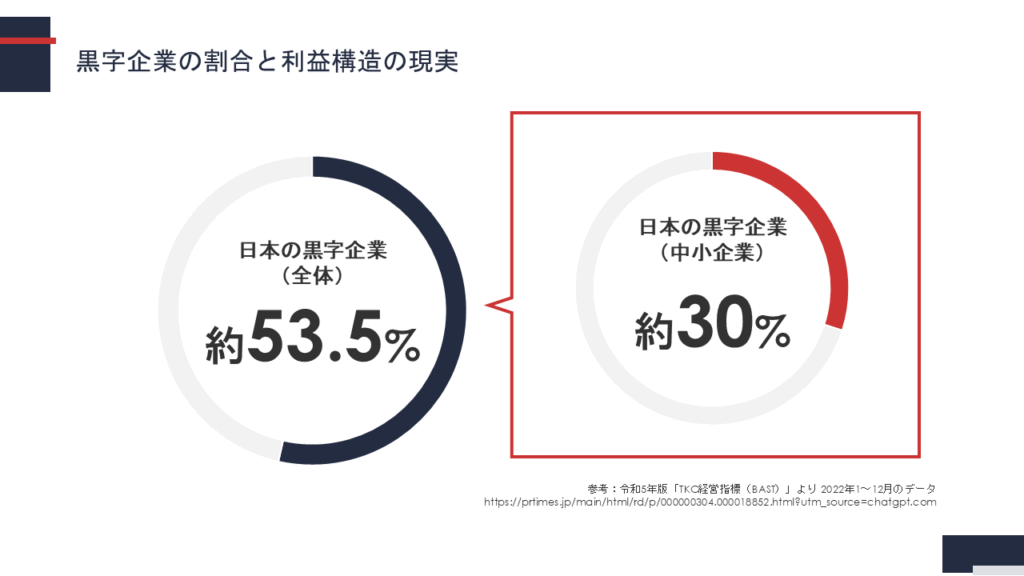

日本企業全体で見ると、黒字企業の割合は約53.5%、中小企業に限ると約30%程度にとどまっています(2022年1~12月)。(引用元:PR TIMES)

仮に黒字企業の平均営業利益率を3%と想定すると、年間24万円のランニング費用を賄うためには、おおよそ800万円の売上が必要です。

つまり、Salesforceの導入が、年間800万円以上の売上増加や、それに匹敵する業務改善を実現できているかをしっかりと見極める必要があります。

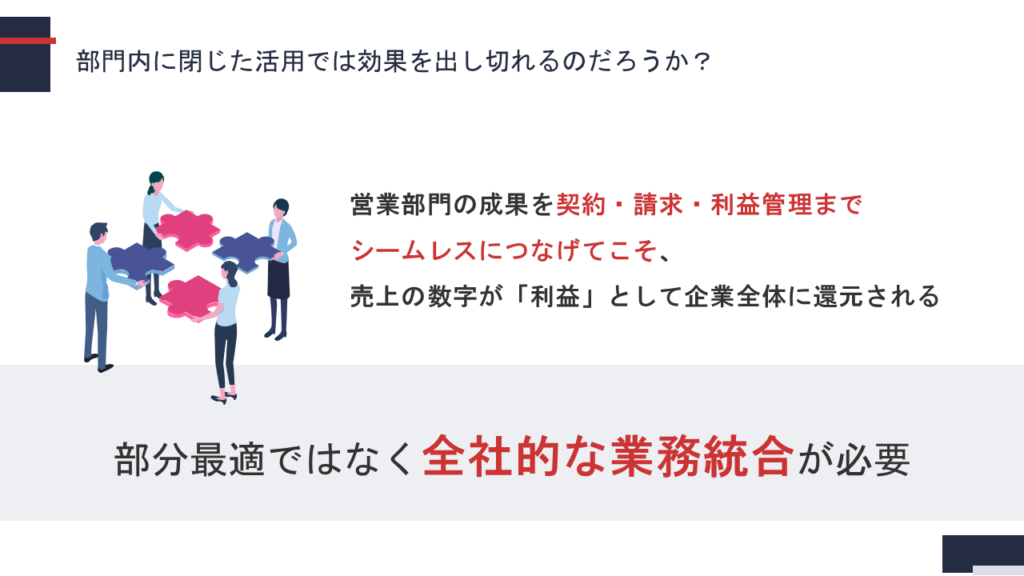

● 部門内だけの活用で本当に効果を出し切れるのだろうか?

多くの企業では、Salesforceを「営業部門のCRM/SFAツール」としてのみ利用しています。

営業の見込み管理や顧客情報の可視化などには役立つものの、それだけの用途では1ユーザーあたり年間24万円の投資に対して、営業部門だけで「800万円以上の売上増」やそれに相当する効率化を達成するのは非常に難しいのが実情です。

なぜなら、こうした売上増加や利益改善は、営業部門だけの努力では実現しきれないからです。実際には、営業部門の成果を契約・請求・利益管理までシームレスにつなげてこそ、売上の数字が「利益」として企業全体に還元されます。

つまり、部分最適ではなく全社的な業務統合が必要なのです。

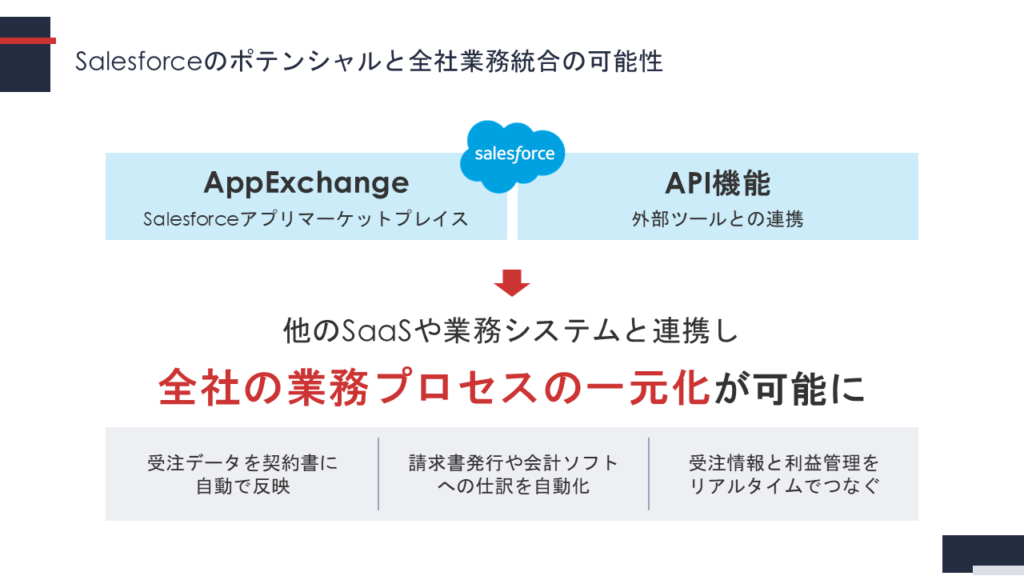

● Salesforceのポテンシャルと全社業務統合の可能性

Salesforceには、Salesforceアプリマーケットプレイス「AppExchange」や、外部ツールと柔軟につなぐAPI機能があります。これらを活用することで、他のSaaSや業務システムと連携し、以下のような「全社の業務プロセスの一元化」が実現可能です。

- 受注データを契約書に自動で反映

- 請求書発行や会計ソフトへの仕訳を自動化

- 受注情報と利益管理をリアルタイムでつなぐ

こうした全社的な活用により、Salesforceの投資対効果は飛躍的に高まります。

「営業部門の便利ツール」にとどめず、全社の業務基盤としてSalesforceを活かす発想の転換が必要なのです。

目次

ユーザライセンスを減らすよりライセンス費用最適化で活用領域拡大を

Salesforceを「営業部門専用ツール」としてだけ利用している企業は、年間24万円/人というランニング費用に見合う成果を出すのに苦労しているはずです。なぜなら、営業だけで全社的な売上や利益の向上を支えるのには限界があるからです。

確かに、売上を「直接的に」生み出すのは営業部門です。ですが、その営業活動が最大限の成果を出すには、営業の前後を支える領域の存在が欠かせません。

たとえば、お客様からの問い合わせを生み出す「広報・ブランディング」や「マーケティング」。営業が受注したあとには、実際に商品やサービスを届ける「ミドルオフィス」や「カスタマーサクセス」があり、そしてお客様からの入金、会社の利益をしっかり管理する「営業事務」や「バックオフィス」が控えています。

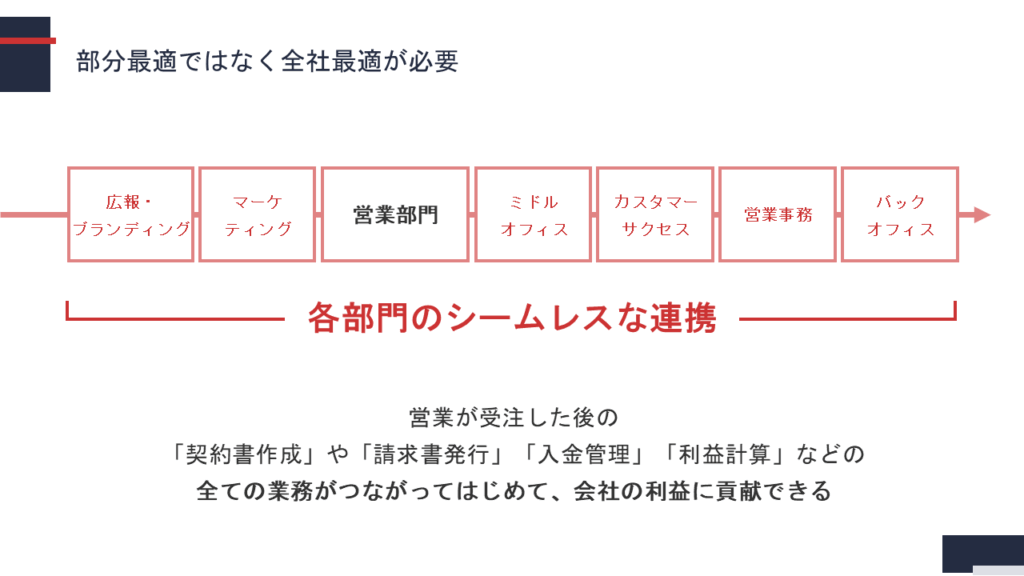

部分最適ではなく全社最適が必要

営業活動は、数字を作る起点に過ぎません。営業だけが成果を上げようと頑張っても、前後の業務領域が分断されたままでは、売上や利益は伸び悩むでしょう。

つまり、Salesforceを“営業ツール”に限定して使用している限り、システム本来のポテンシャルを活かしきれていないのです。

本当の意味で「売上・利益を伸ばす営業活動」を支えるのは、前領域のブランディング部門・マーケティング部門、後領域のバックオフィス・管理部門のシームレスな連携です。

営業が受注した後の「契約書作成」や「請求書発行」、さらには「入金管理」「利益計算」といった業務も、すべてつながってこそ、営業数字は利益として会社に貢献します。

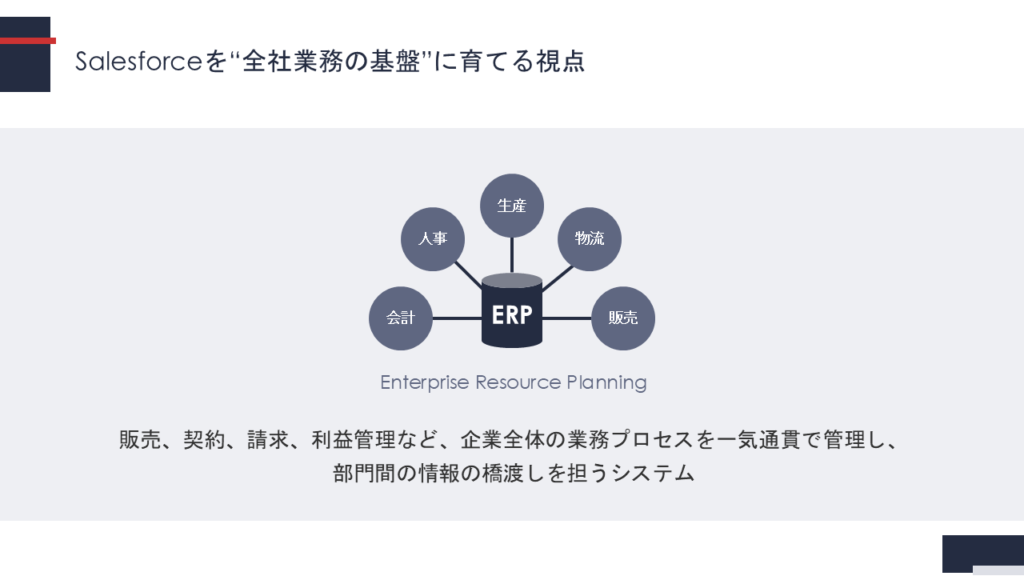

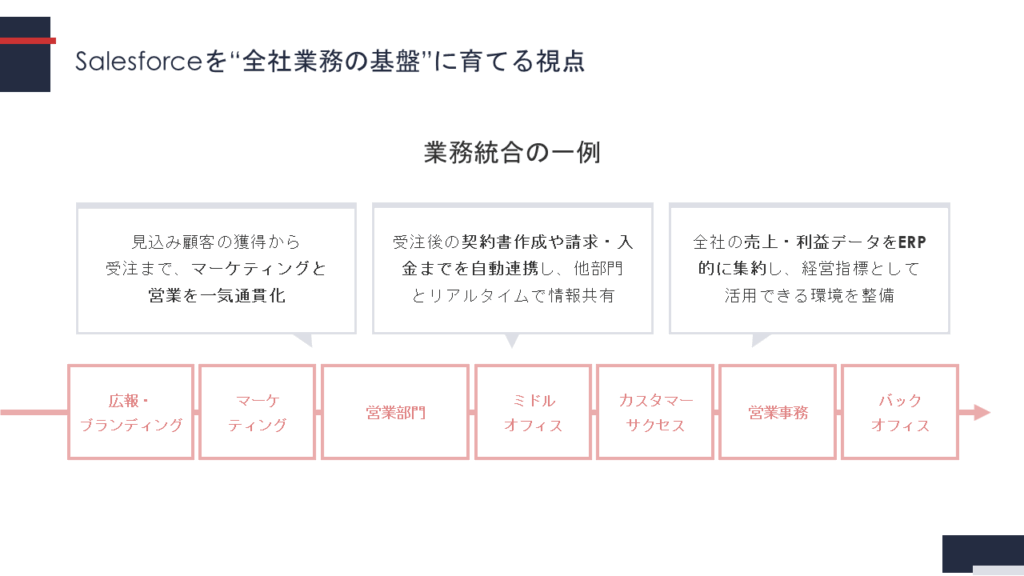

Salesforceを“全社業務の基盤”に育てる視点

ここで重要になるのが、Salesforceを「全社の業務基盤」、すなわちERP(Enterprise Resource Planning)としての役割を担う基幹システムと位置づけ直す発想です。

ERPとは、販売、契約、請求、利益管理など、企業全体の業務プロセスを一気通貫で管理し、部門間の情報の橋渡しを担う企業の中核的を担うシステムです。

つまり、マーケティングやカスタマーサクセス、バックオフィス業務まで含めた「全社の業務フロー」を一元化し、ERP的な仕組みとしてSalesforceを活用すること。これこそが、投資対効果を最大化するカギになります。

さらにSalesforceには、外部SaaSとのAPI連携機能や、AppExchangeによる拡張アプリの豊富な選択肢があります。これらを組み合わせれば、従来は部門間で分断されがちだった情報や業務をERP的に統合し、Salesforceを「全社の基幹システム」として機能させることが可能です。

具体的には、以下のような全社的な業務統合が実現します。

つまり、営業数字を「利益」にまでしっかりとつなげるには、部門間の情報をリアルタイムに共有し、全社的に業務を最適化するERP的な仕組みの構築こそが不可欠なのです。

SalesforceをERP・基幹システムとして捉える発想

従来のERPや基幹システムは、財務・会計、在庫管理や生産管理など、企業の“裏側のオペレーション全体”を統合・自動化する役割を果たしてきました。部門間の情報分断をなくし、経営判断を支えるための「会社全体の業務の背骨」として機能する重要な存在です。

しかし、これまでのERPや基幹システムは数千万円から数億円規模の初期投資が必要で、導入できるのは大企業に限られていました。特に中堅・中小企業にとっては、コスト負担の大きさが障壁となり、業務統合の仕組みを整えるのが難しい状況でした。

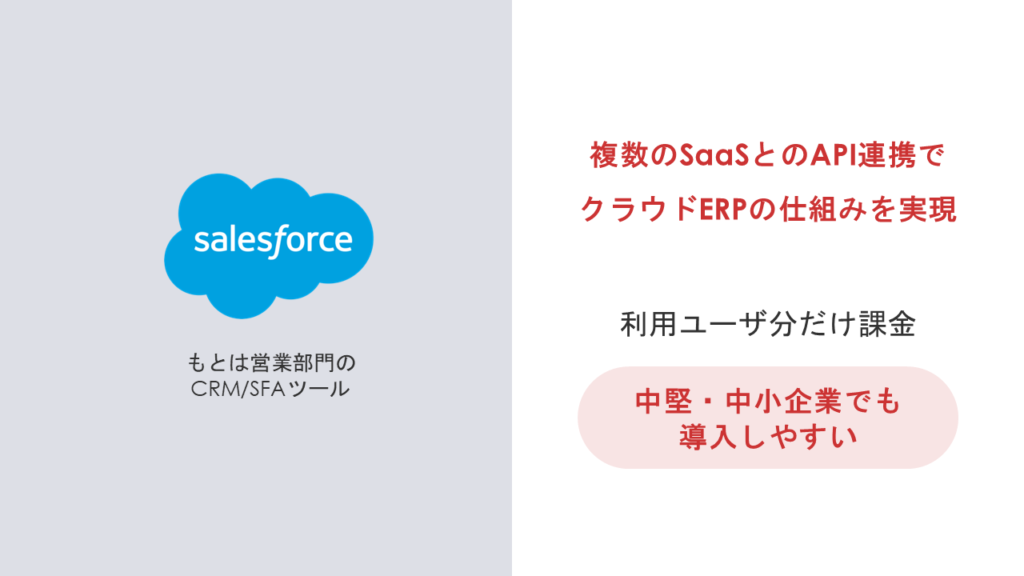

一方でSalesforceは、もともと営業部門の「フロント業務」の可視化・効率化を目的としたCRM/SFAツールとして発展してきたので、ERPや基幹システムと異なり、営業活動に特化している点が大きな違いです。

しかし近年では、SaaSという「使った分だけ課金する」モデルが一般化し、Salesforce自体も柔軟な拡張性やAPI連携力を備えることで注目されています。

Salesforceを中核に、複数のSaaSとAPI連携を行うことで、かつては大企業しか実現できなかったようなクラウドERPの仕組みを、スモールスタートで実現できる時代になったのです。

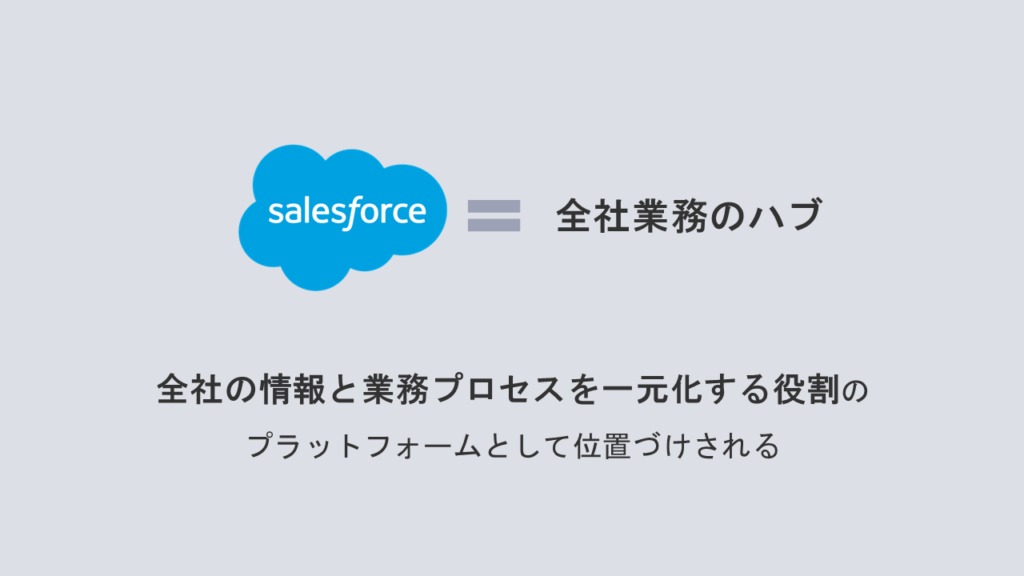

こうした背景の変化により、Salesforceは単なる営業支援ツールではなく、ERP・基幹システムが担ってきた「全社の情報と業務プロセスを一元化する役割」を補完・拡張するプラットフォームとして位置づけが見直されつつあります。

今では、営業部門に留まらず、マーケティング、カスタマーサクセス、バックオフィスまで含めた「全社業務のハブ」として活用する企業が増えています。

Salesforceの拡張性と“フロント・ミドル・バック”連携のメリット

Salesforceの大きな特徴は、「SaaS」と「PaaS」の二刀流の使い方ができる点にあります。

まず、SaaS(Software as a Service)としてのSalesforceは、Sales CloudやService Cloudといった営業・コールセンター業務向けの機能をすぐに利用できる形態です。

営業やサポートメンバーが、Salesforceを契約したタイミングで、すぐに自分たちの業務に必要な機能を利用できるのが魅力です(多少のカスタマイズのみで利用可能)。

たとえば、商談管理や顧客情報の共有、問い合わせ対応の履歴管理など、日々の業務を効率化するツールとして即座に成果が出せる仕組みです。

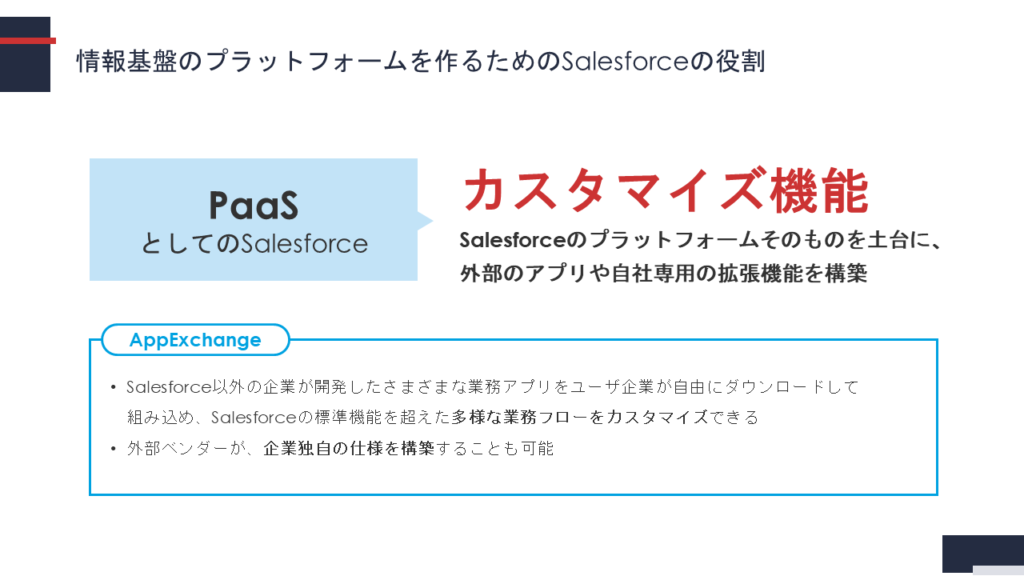

一方で、SalesforceはPaaS(Platform as a Service)としての側面も強力です。

これは、Salesforceのプラットフォームそのものを土台にして、外部のアプリや自社専用の拡張機能を自在に構築できる仕組みです。

たとえば、Salesforceが運営するアプリマーケット「AppExchange」には、Salesforce以外の企業が開発したさまざまな業務アプリが登録されています。これをユーザ企業が自由にダウンロードして組み込めるため、Salesforceの標準機能を超えた多様な業務フローをカスタマイズできるのです。

さらに、フライクのような外部ベンダーが、ユーザ企業独自の仕様をオリジナルで構築することも可能です。Salesforceのプラットフォームの上に、企業ごとに「自社の業務に最適な仕組み」を、まるで注文住宅のように作り上げる。

言い換えると、Salesforceは「高級マンションのような共通基盤」を提供しながら、企業ごとに独自の“間取り”や“内装”を柔軟に設計・拡張できるということです。

ERP化の意義と自社における適応例

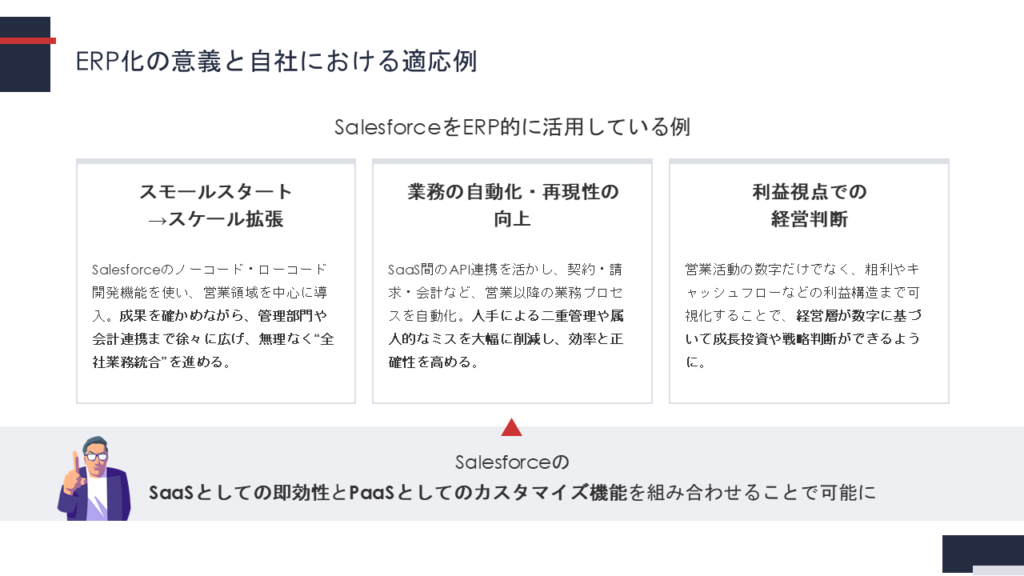

Salesforceの最大の魅力は、SaaSとPaaSの二刀流の強みを活かしながら、単なる営業ツールにとどまらず、全社の業務を一気通貫でつなぐERP的な役割を担える点があるとお伝えしました。

これは、もともと高額な初期投資を必要としたERP/基幹システムの価値―「営業・管理・経営のすべての視点を、単一のプラットフォーム上で統合する」を、SaaS連携やAPI拡張を駆使して柔軟に実現できるということです。

実際に、多くの成長企業が次のような形でSalesforceをERP的に活用し始めています。

こうした取り組みは、まさにSalesforceのSaaSとしての即効性と、PaaSとしてのカスタマイズ力を組み合わせることで可能になるものです。

自社においても、まずは営業活動の可視化・効率化からスタートし、徐々にバックオフィスの業務までSalesforceの基盤上に統合する流れを描くことが大切です。小さく始めて、大きく育てる。これが、SalesforceをERP化する意義であり、結果として企業成長に直結する道筋となるのです。

クラウドERPで見えてくる組織全体最適化と経営・現場指標値

CRM・SFAの“当たり前”を超えて──Salesforceを利益管理・企業資産へ

これまでCRM(顧客管理)やSFA(営業支援)は、営業活動を効率化し、情報共有を促進する当たり前の仕組みとして広く活用されてきました。特にSalesforceはその代表格として、営業現場の業務を強力にサポートしています。

しかし、ここで改めて問いかけたいのは、「Salesforceのランニング費用は、企業にとって本当に価値を生んでいるのか?」という点です。

全社利用と情報一元化が“資産化”の分かれ目

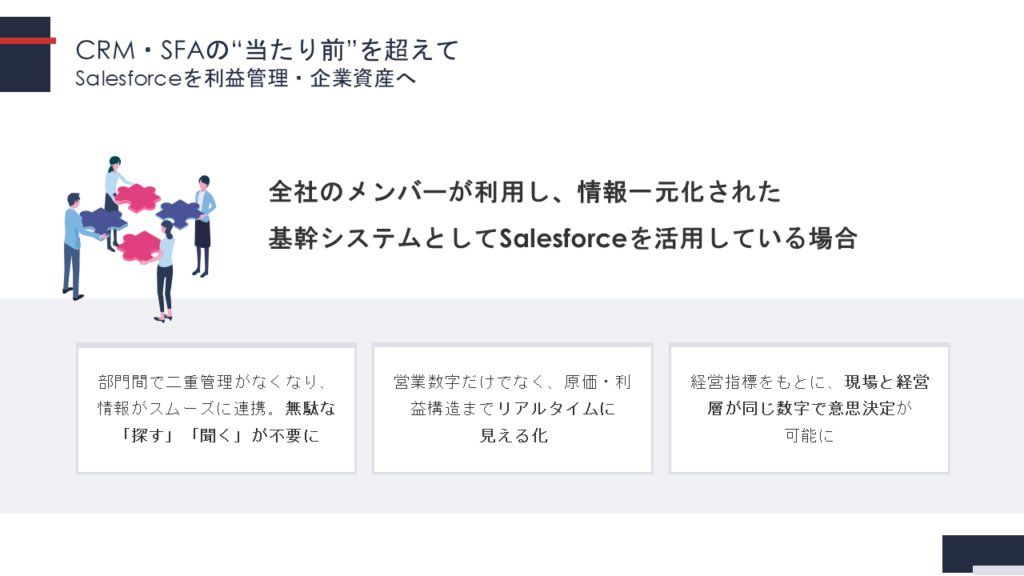

一方で、同じくランニング費用が一人当たり年間24万円でも、自社の全メンバーが利用し、情報が一元化された「基幹システム」としてSalesforceを活用している場合はどうでしょうか?

確かに、初期開発費用や運用コストは増えるかもしれません。ですが、それは単なる「コスト」ではなく、企業にとっての“資産”として積み上がる価値です。

全社で情報が一元化され、リアルタイムに共有される環境では、以下のようなことが「当たり前に」実現できます。

こうした仕組みは、営業部門の成果に留まらず、会社全体の競争力・利益成長を支える企業戦略の武器となります。

“当たり前”から“戦略資産”への進化

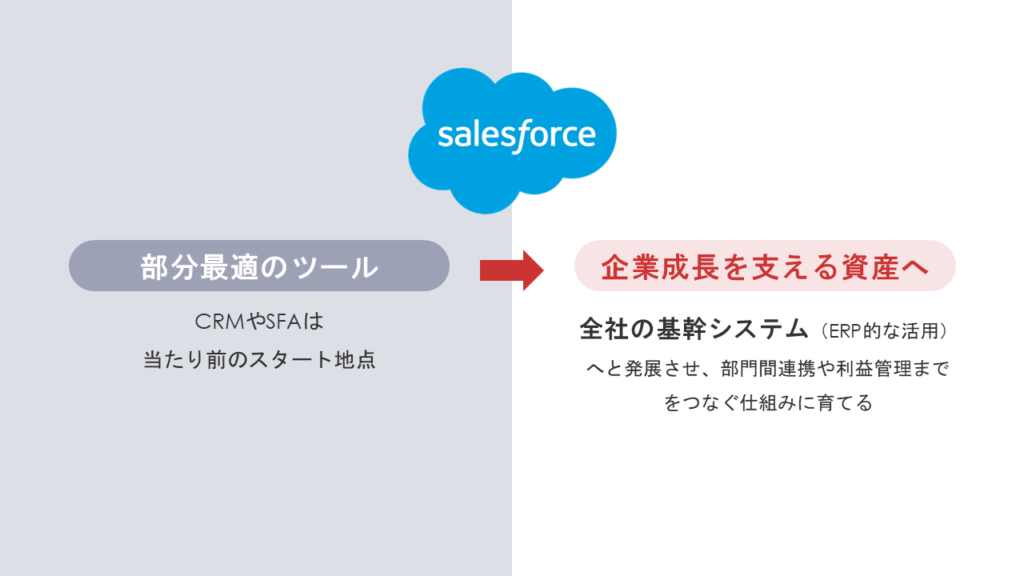

つまり、SalesforceのCRM/SFA機能は、もはや企業にとって当たり前のスタート地点に過ぎません。

真に企業価値を生むのは、Salesforceを「全社の基幹システム(ERP的な活用)」へと発展させ、各部門との連携や利益管理までをつなぐ仕組みに育てることです。これにより、情報は単なる営業支援にとどまらず、企業成長を支える資産へと昇華します。

組織全体最適化されたクラウドERPシステムのメリット・デメリット

これまで「CRM/SFAは当たり前」として導入され、営業活動の効率化を支えてきました。

しかし、Salesforceを全社の基幹システム(ERP的な活用)へと発展させることで、組織全体の最適化に直結する力を発揮します。

このように全社最適化の土台が整えば、部署間をシームレスに、また情報サイロも解消されます。

この全社統合が進むことで見えてくるのが、“真のKPI”です。

単に売上や受注額だけを追うのではなく、粗利率や利益率、キャッシュフローまで、企業全体の本質的な指標が可視化されます。

現場と経営が同じ数字をもとに意思決定できるようになり、スピードと精度が格段に高まります。

さらに、こうした全社統合を支えるのが、実務データの一元化です。

二重管理や更新漏れがなくなり、経営層に必要なリアルタイムデータがいつでも揃う。現場レベルの業務効率化はもちろん、経営の質を根本から引き上げる基盤が整うのです。

結果として、こうした仕組みは単なる業務効率化を超え、“経営の競争力そのもの”となります。

こうした組織全体を支えるクラウドERPシステムのメリットとしては、次のような点が挙げられます。

一方で、こうした全社統合のクラウドERP活用には、いくつかのデメリット・注意点もあります。

つまり、Salesforceを営業部門だけのCRM/SFAツールに留めるか、全社の情報基盤として育て企業戦略の武器・資産にするか。

それを決めるのは、こうしたメリット・デメリットを踏まえた全社視点での取り組みです。

これが、真の「クラウドERPによる全社最適化」の意義であり、成長企業が実践する次のステップです。

今一度考えたい「システム導入・開発のパートナー」

ここまで見てきたように、Salesforceを単なるCRM/SFAツールとして使うのか、それとも全社の業務基盤(ERP的な活用)へと育てていくのか。

それは、企業の成長戦略に直結する大きな分岐点です。

そして、この分岐点をうまく乗り越え、クラウドERPとして“資産化”するためには、「どんなパートナーと一緒に進めるか」という視点が欠かせません。

- 業務の現場と経営層、双方の視点を理解している/理解しようとしている

- SalesforceをSaaSとしてだけでなく、PaaSやAPI連携まで含めた全社業務のハブとして設計できる

- 企業独自の課題や将来像を踏まえて、最適なカスタマイズや運用体制を共に描ける

以上のような、Salesforce を単に「システムとして導入すること」ではなく、「システムを全社戦略の武器に変える」という目線を持つパートナーです。

クラウドERP化には、単発の導入プロジェクトで完結しない伴走型の支援が求められます。

なぜなら、Salesforceを中心に見据えたクラウドERPの導入は、3年計画、5年計画で段階的に進めていくべきテーマだからです。

企業の業務課題は、一度のシステム開発で解決できるほど単純ではありません。

業務フローの見直しや社内のITリテラシー向上までを含め、少しずつ進化させていく必要があるのです。

だからこそ重要なのは、

● 導入から運用、さらに“こう使ったら、もっと便利になる”という継続的な提案まで、一貫して支援してくれる

● 一緒にシステム導入プロジェクトを進めたいと思える

● 伴走できる体制を持っている

といった点でのパートナー選びが、企業のクラウドERP化を成功に導く鍵になります。

フライクは、まさにこうした全社視点の業務統合と、企業独自の課題解決を両立するパートナーとして、Salesforceの価値を最大化するお手伝いをしています。

そして、「営業支援ツールの枠を超えたSalesforce活用」の道を、共に伴走しながら描く──それが、企業の競争力を底上げする次の一歩になると考えています。

まとめ

Salesforceを営業支援ツール(CRM/SFA)としてだけ使うのは“もったいない”。全社の業務基盤=ERP/基幹システムへと育てることが重要

営業部門だけでなく、契約・請求・利益管理までをつなぐ全社的なデータ統合には価値があります。しかし、部門横断でのKPI可視化や経営判断のスピード向上といったクラウドERP化による組織最適化にはメリット・デメリットがあるので、全社視点での取り組みが必要です。

こうした大きな変革を実現するためには、システムを“部分最適”で終わらせないための伴走型パートナーの存在が不可欠です。

ここまでで見えてきたのは、Salesforceを中心とするクラウドERP構想は「1回の開発で終わるテーマ」ではなく、3年計画・5年計画で段階的に進めるべき全社経営戦略だということです。

次回予告

次回の第二部では、「フルスクラッチ・パッケージ型ERPであなたの企業は満足できるか?」をテーマに、全社最適化の世界を実現する上で不可欠な「SaaS連携」と「APIハブ構造」というアーキテクチャ的な視点に踏み込み、どうやって部門間の“隙間”まで取りこぼさずつなぐかを探っていきます。

ぜひ、そちらも合わせてお読みください。

このブログを参考に、皆さんのシステム導入成功につながりますように。

NEW ARTICLES