ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意 第一部:成功率52.8%の理由から紐解くシステム導入

このブログでは、「ツール先行思考を捨てたシステム導入の極意」と題し、全4回にわたり「もう失敗したくないシステム導入・また失敗しないための業務設計とシステム設計」について解説していきます。

- 第一部:成功率52.8%の理由から紐解くシステム導入

- 第二部:ツール選定よりも大切な【業務設計】と【システム設計】

- 第三部:「ベンダー任せ」の落とし穴とツール選定のコツ

- 第四部:システム運用戦略とPDCAサイクルの重要性

今回は第一部ということで、成功率52.8%の理由から紐解くシステム導入を詳しく解説します。

本記事では、なぜ多くの企業がシステム導入に失敗するのか、その根本的な要因を明らかにし、どのようなアプローチを取れば失敗を回避できるのかを一緒に考えていきましょう。

はじめに「なぜシステム導入は半数が失敗するのか?」

この「システム組立ブログ」でもこの課題を何度も取り上げてきましたが、システム導入の成功率は52.8%と言われています。

つまり、2社に1社はシステム導入に失敗しているのが現状です。

日経ビジネスの調査によると、システム導入プロジェクトの成功率は次のように定義されています。

【システム導入成功率の算出方法】

対象:1746社の情報システム部門の担当者が、直近で実施した最も規模の大きいシステム開発プロジェクトを選定。

評価基準:

- 品質(期待通りの機能・性能を満たしているか)

- コスト(予算内に収まっているか)

- 納期(計画通りに完了したか)

この3つの条件すべてを満たしたプロジェクトを「成功」と定義し、その割合を算出。

システム導入成功率の推移 過去15年間のデータ

| 年度 | 回答者数 | プロジェクト成功率(%) | 品質順守率(%) | コスト順守率(%) | 納期順守率(%) |

| 2003年 | 1746社 | 26.7 | 46.4 | 76.2 | 54.9 |

| 2008年 | 814社 | 31.1 | 51.9 | 63.2 | 54.6 |

| 2018年 | 1201社(1745件) | 52.8 | 78.5%(経営層)、79%(利用者)※1 | 81.8 | 72.3 |

※1 2018年の調査では「品質」ではなく、「満足度(経営層・利用者)」を新たな評価基準として採用。

2003年と2018年を比較すると、システム導入プロジェクトの成功率は、

26.7%→52.8%へと大幅に改善しています。

- コストの順守率:76.2%→81.8%

- 納期の順守率:54.9%→72.3%

このデータを見ると、システム導入における無駄な投資は減少し、プロジェクトの成功率は向上しているように思えます。

しかし、ここで注目すべき点は数字ではありません。

以下に、ある項目を整理しました。

● 品質の問題:要件定義の不備

● コストの問題:追加開発の発生

● 納期の問題:要件定義が長引いた

● 品質の問題:

-テスト不足、移行作業の問題

-要件定義の不備

● コストの問題:追加開発の発生

● 納期の問題:要件定義が長引いた

● 満足度の低下:「要件定義が不十分」

● コストの問題:追加開発作業が発生

● スケジュールの問題:「システムの仕様変更が相次ぎ、最も苦労したのは要件定義」

このデータを見てわかるとおり、「プロジェクト成功率」「コスト」「納期」の改善は見られるものの、失敗の根本原因は15年間ほとんど変わっていないのです。

特に「要件定義の不備」が失敗の主要因として繰り返されている点に注目する必要があります。

では、なぜこの問題が解決されずに繰り返されてしまうのでしょうか?

要件定義の失敗は、単に「ドキュメントの作り方が悪い」や「ヒヤリングが不足している」といった表面的な問題ではなく、

組織全体のシステム導入に対する姿勢やプロジェクトの進め方に起因する構造的な課題です。

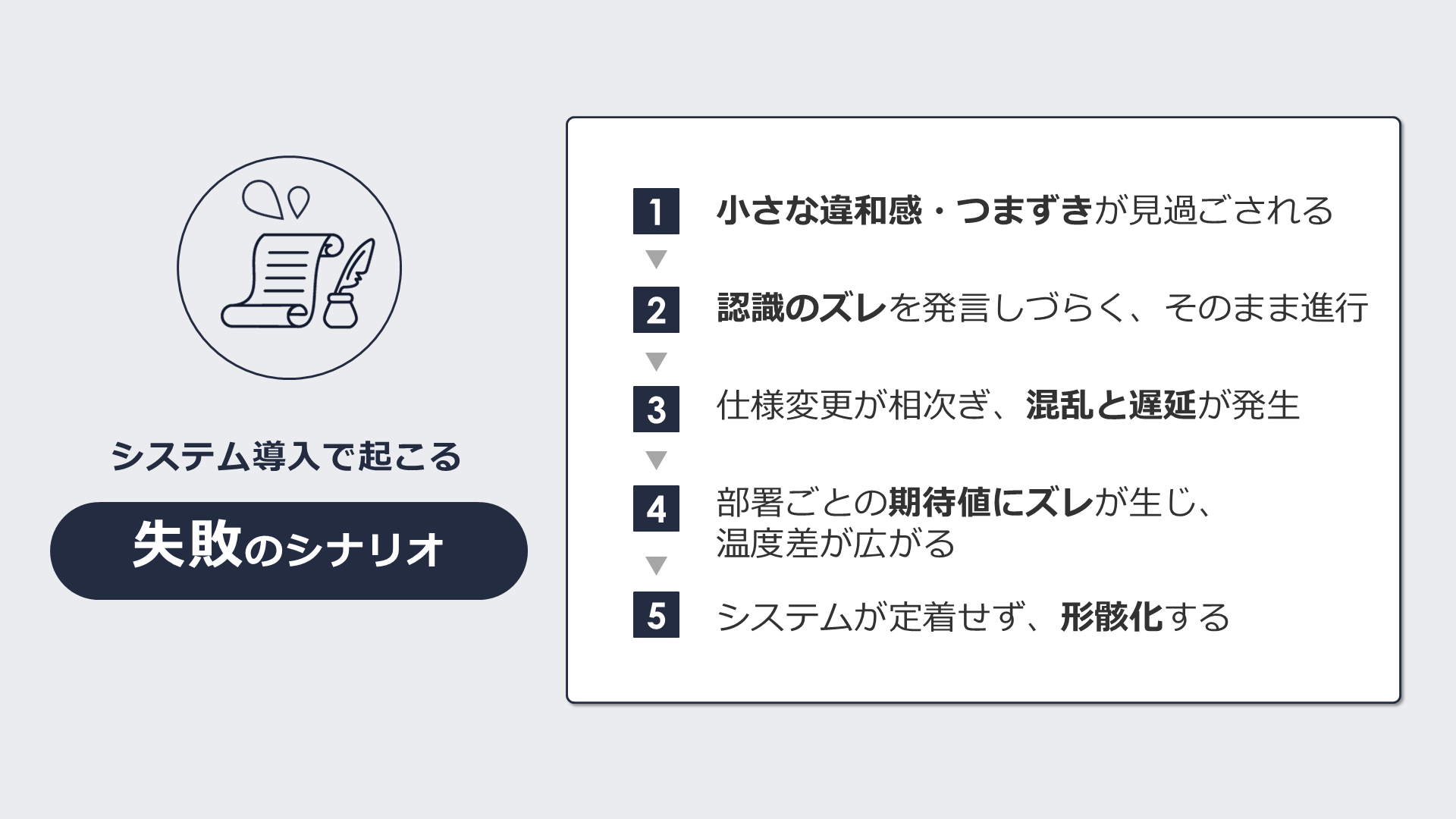

そこで、これらの共通課題を「システム導入プロジェクトが失敗する5つの要因」としてまとめました。

システム導入の失敗はこうして起こる!気づかないうちに進む“失敗のシナリオ”

システム導入失敗について、もう少し深掘りしていきましょう。

システム導入に取り組む企業の多くは「成功させたい」「もう失敗したくない」と慎重に進めているはずです。

にもかかわらず、結果として期待した効果を得られないまま終わる=失敗に繋がってしまうことは、決して珍しくありません。

では、なぜ同じような失敗が繰り返されてしまうのでしょうか?

フライクは、システム導入の失敗には5つの典型的なシナリオがあると考えています。

それぞれのシナリオについて、詳しく見ていきましょう。

小さな違和感・つまずきが見過ごされる

システム導入の初期段階で、こんな場面に直面したことはないでしょうか?

● 経営層:「顧客管理を一元化したい」

→現場:「それって具体的に何を統合するの?」

● 現場:「この業務は特殊だから、そのままシステムに載せられないのでは?」

→プロジェクト担当:「でも、要件定義には書いてあるし…」

● 情報システム部:「このツールで本当に対応できるのか?」

→ベンダー:「とりあえず進めてみましょう」

こうした小さな違和感を抱きつつも「まぁ、大丈夫だろう」「今さら細かいことを言っても仕方ない」と見過ごされてしまいます。

しかし、この段階では些細なズレに思えても、放置すればやがて大きな食い違いに発展する危険性があります。

なぜこのような違和感をその場で指摘し、議論できないのでしょうか?

その根本的な原因の一つに、「自社の課題とシステムに求めるものを言語化できていない」という問題があります。

● 経営層は「数字や情報を素早く把握したい」と思っているが、具体的にどのような数字や情報をどの頻度で把握したいかを伝えきれていない

● 現場は日々の業務に追われ、「どこに課題があるのか」を深く考える余裕がない

● 情報システム部門はシステムの仕様に詳しくても、業務の細かい課題や現場の実態を把握しきれていない

このように「そもそも何を解決するためにシステムを導入するのか?」が明確でないままプロジェクトが進んでしまうと、違和感を持っても「何が問題なのか」を言語化できず、指摘できないままとなります。

また、

「自分が発言することでプロジェクトが遅延してしまうのでは?」

「大きな問題になってから対応すればいいのでは?」

「みんなが進めているから、自分の感覚がズレているのかもしれない」

といった集団心理が働き、違和感が表に出ないまま進行してしまうケースもあります。

認識のズレを発言できず、そのまま進行

システム導入の初期から中盤にかけて、こんなやり取りに心当たりはないでしょうか?

● 経営層:「このシステムを導入すれば、この数字とこの数字がリアルタイムで把握できる」

→現場:「そのデータを入力するには、別の情報を集める手間が増えてしまう」

● プロジェクトチーム:「この仕様だと、このパターンが考慮されていないのでは?」

→情報システム部:「すべてを網羅するのは難しいので、運用でカバーしましょう」

● ベンダー:「この仕様で開発を進めます」

→担当者:「これって現場が本当に求めているもの?でも、今更言いにくい…」

このように、「少しズレている気がするけど、今言うと面倒になるかも…」と感じる場面は少なくないでしょう。

しかし、この違和感をそのままにしてプロジェクトが進むと、後になって「やっぱり問題だった」と判明し、修正が困難になってしまいます。

なぜ、この違和感を指摘できず、そのまま進んでしまうのでしょうか?

その根本的な原因の一つに、「システム導入後の“業務のあるべき姿”が描けていない」という問題があります。

● システムを導入した後の業務イメージが具体的に描けていない

-「新しいシステムを入れることで、業務がどう変わるのか?」が明確でないまま進めてしまっている。

● 経営層が見たい指標と、現場が必要とする指標がズレたまま進行している

-例えば、経営層は売上やコストのリアルタイム可視化を求めるが、現場は日々の業務の流れがスムーズになることを優先したい、というギャップがある。

● 現場は「使いやすいシステムがほしい」と思っていても、何が必要かを具体的に説明できない

-「便利なシステムがほしい」と思っていても、「どの機能があれば業務が楽になるのか?」というところまで整理できていない。

●情報システム部門は「全社最適な仕組みを導入したい」が、各部門の業務実態を把握しきれていない

-標準化を重視するあまり、個々の業務フローとの適合性が見落とされてしまう。

こうした状態では、違和感を持っても「本当に問題なのか自信がない」「今さら言い出しにくい」「進めることが優先される雰囲気がある」といった心理が働き、ズレを修正できないままプロジェクトが進行してしまいます。

仕様変更が相次ぎ、混乱と遅延が発生

システム導入の中盤から後半にかけて、こんなやり取りに心当たりはないでしょうか?

● 経営層:「この機能も追加すれば、もっと効率化できるのでは?」

→プロジェクトチーム:「すでに開発が進んでいるので、次回の開発時に対応」

● 現場:「実際に試してみたら、思っていたのと違っていて使いづらい」

→情報システム部:「今から仕様を変えるとなると、納期に間に合わなくなる」

● ベンダー:「当初の要件にはなかったので、追加開発費がかかります」

→担当者:「予算を増やすのは厳しいが、どうにか対応してほしい」

このように、開発が進むにつれて「やっぱりこうしたほうがいい」「この機能も必要だった」と仕様変更が相次ぎ、プロジェクトが混乱するケースは少なくありません。

しかし、この段階での変更はスケジュールの遅延やコスト増加を招き、場合によっては導入自体が頓挫することにもなりかねません。

なぜ、仕様変更が頻発してしまうのでしょうか?

この問題の背景には「誰かがやってくれるだろう」という他人任せで責任が不明確になってしまうという課題が潜んでいます。

● 経営層:「現場と情報システム部がしっかり詰めてくれるだろう」

-具体的な業務要件の整理を現場任せにしてしまい、実際に動かしてみると「想定と違う」となる。

● 現場:「情報システム部やベンダーが専門家だから、任せておけば大丈夫だろう」

-必要な機能の優先順位を明確にせず、後になって「やっぱりこれも必要だった」と追加要望が噴出する。

● 情報システム部:「ベンダーが要件通りに作ってくれるはず」

-しかし、ベンダーは「契約通りに開発」するため、後からの変更には追加コストや納期延長が伴う。

● ベンダー:「要件定義通りに開発します」

-仕様の曖昧な部分がそのまま進行し、実際にリリースが近づいてから「こういう動作のはずでは?」と意見が分かれる。

こうして、各ステークホルダーが「自分の担当範囲だけは問題なく運用できている」「最終的には誰かが調整してくれるだろう」と考えてしまうため、本来初期段階に社内全体で詰めておくべき内容が後回しになり、結果として仕様変更が頻発するのです。

仕様変更を重ねるたびに、納期がズレ込み、開発コストが膨れ上がり、最終的には「最低限の機能だけリリースする」という苦しい選択を迫られることになります。

そして、リリース後も現場の不満が続き「結局、これじゃ使えない」と活用されないシステムになってしまうのです。

部署ごとの期待値にズレが生じ、温度差が広がる

システム導入の後半から運用開始前にかけて、こんなやり取りに心当たりはないでしょうか?

● 経営層:「このシステムを導入すれば、業務効率が向上し、データ分析も進むはずだ」

→現場:「入力作業が増えるし、今の業務に加えて数字報告をする必要がある」

●

情報システム部:「このシステムなら、全社のデータが統合され、管理も一元化できる」

→各部署:「うちの業務の進め方には細かい調整が必要だけど、それは考慮されているのか?」

● ベンダー:「要件定義通りに開発しました」

→プロジェクトチーム:「でも、実際に現場で運用すると、この仕様では使いにくい」

このように、経営層・現場・情報システム部・ベンダーの間でシステムに対する期待値がズレたまま進み、最終段階になって温度差が表面化するケースは少なくありません。

しかし、この段階での認識のズレは、システム定着に大きな影響を与え、最悪の場合、「せっかく導入したのに誰も使わない」という事態を引き起こします。

なぜ、部署ごとの期待値がズレてしまうのでしょう。

そこには、部門ごとの温度差が大きく、現場の声が届いていないという問題が隠れています。

● 経営層:「業務効率化のために導入するのだから、現場も当然活用するはずだ」

→しかし、現場がどのように業務を進めているのかを十分に認識の共通化しないまま「効率化」の判断が下されているため、現場が「この仕様では使えない」と感じても、導入が止まらない。

●

現場:「情報システム部やベンダーが考えてくれているし、あまり口を出さないほうがいいかも…」

→「システムのことは専門家に任せる」という雰囲気があると、意見を出しづらくなり、結果として導入後に「これは業務と合わない」という声が噴出する。

● 情報システム部:「全社最適なシステムを導入するのが目的だ」

→標準化を重視するあまり、各部門の業務実態を十分にヒアリングせずに進めると、結果として「どこにもフィットしないシステム」になってしまう。

● ベンダー:「要件通りに開発しました」

→要件定義の段階で現場の意見が反映されていないため、実際にシステムが完成したときに「こんなはずじゃなかった」というギャップが発生する。

こうして、各部門が異なる期待を持ちながらプロジェクトが進み、最終的に「思っていたものと違う」「現場が受け入れられない」という問題が発生します。

このギャップを埋めないままシステムが導入されると、現場からの「こんなシステム使えない」「前のやり方のほうがよかった」という声が増え、システムが形骸化していってしまうのです。

システムが定着せず、形骸化する

システム導入から運用開始後、こんなやり取りに心当たりはないでしょうか?

● 経営層:「せっかくシステムを導入したのに、なぜ現場で活用されない?」

→現場:「正直、使いづらくて手間が増えただけ」

●

経営層:「せっかくシステムを導入したのに、なぜ現場で活用されない?」

→現場:「正直、使いづらくて手間が増えただけ」

● 情報システム部:「この機能を使えば、もっと業務が効率化できるはず」

→各部署:「どの機能をどう活用すればいいのか分からない」

● ベンダー:「マニュアル通りに使えば問題ないはずです」

→プロジェクトチーム:「結局エクセルや旧システムに戻っている部署ばかり」

このように、システムは導入したものの、期待したような活用が進まず、結局「元のやり方に戻る」ケースは少なくありません。

この段階になると、「なぜ誰もシステムを使わないのか?」「そもそもこの導入は正しかったのか?」と議論が行われるでしょう。

しかし、原因を突き止める頃には旧業務フローが復活し、新システムは「一応あるけど誰も積極的に使わない」状態に陥ってしまいます。

なぜ、システムが定着せず、形骸化してしまうのでしょう?

この問題は非常に根深く、ITリテラシーが低く、ベンダー依存になりがちという罠が隠れています。

● 経営層:「システムを導入すれば、業務は自然に改善されるはずだ」

→しかし、現場がシステムを使いこなせるような教育やサポート体制が整っていないため、「結局、前のやり方のほうが楽」となってしまう。

●

現場:「システムがどう動くのか分からないし、問い合わせても返答が遅い」

→日常業務に追われる中、誰も積極的に新しいシステムを学ぶ時間が取れず、結果として「知っているやり方」で業務を回してしまう。

● 情報システム部:「ベンダーが構築したものだから、運用に関してはベンダーに相談するしかない」

→システムの細かい調整や改善を自社で行えず、現場からの改善要望があっても即座に対応できない。

● ベンダー:「納品後の運用は企業側の責任です」

→ベンダーはシステムを「作る」ことが仕事であり、「活用を促進する」ことには関与しないため、現場がシステムに適応できなければ、結果として使われなくなる。

システムを導入しても、活用するための知識やスキルが社内に根付いていなければ従来のやり方に戻ってしまい、その結果新システムは形骸化します。

「せっかく導入したのに、何の成果も出なかった」「次のシステムを検討すべきか?」と新たなプロジェクトが立ち上がり、同じ失敗が繰り返される負のループに陥ってしまうのです。

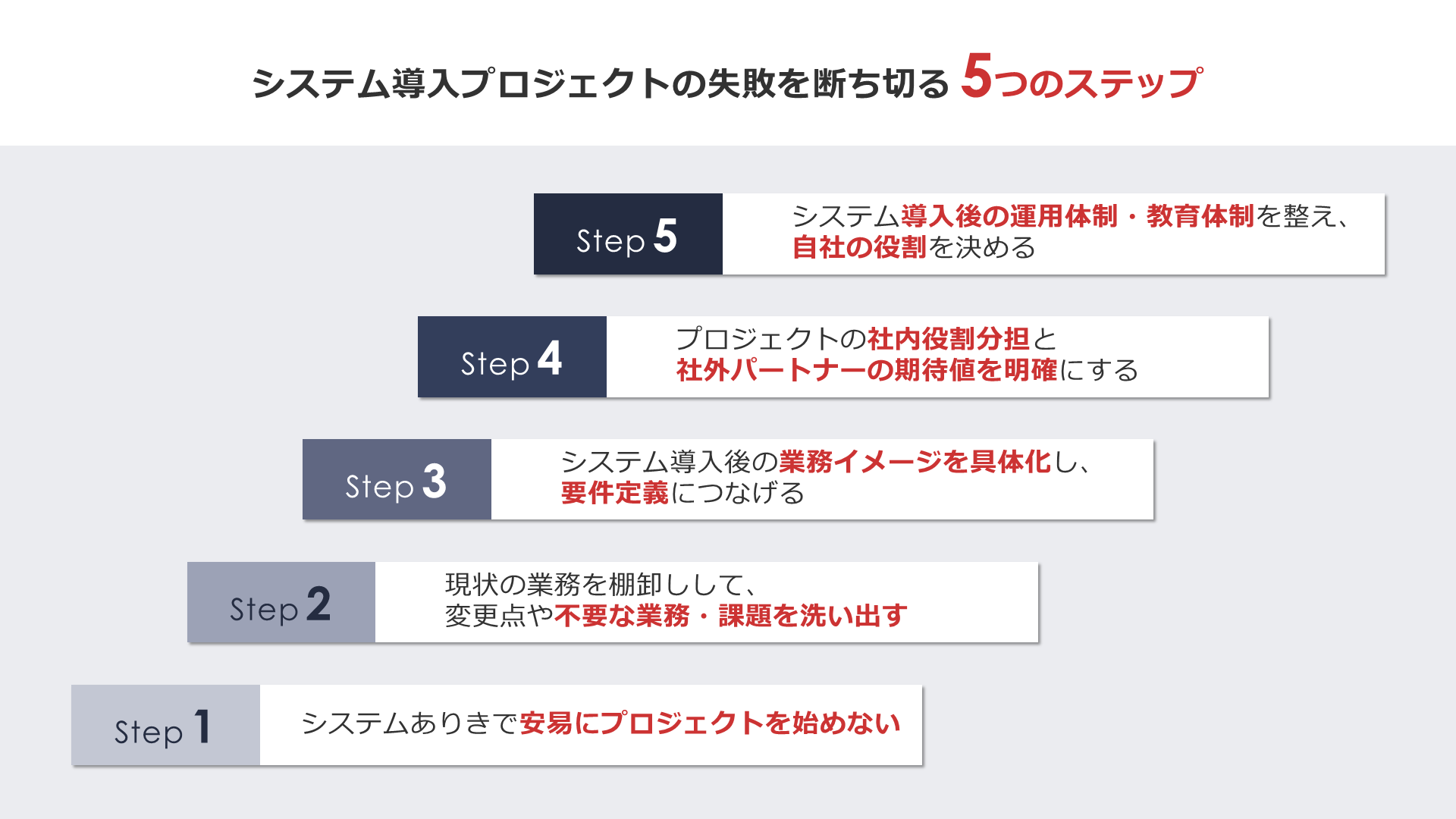

もう失敗したくない!失敗を断ち切る5つのステップ

ここまで「なぜシステム導入は失敗してしまうのか?」を細かく見てきましたが、原因は特定の誰かのミスではなく、プロジェクト全体の進め方に問題があることがほとんどです。

しかし、多くの企業では「人の問題では?」と考えてしまいがちです。

プロジェクトは社内に人が集まって進めるものですが、個人の問題ではなく、組織や役割分担の問題がちょっとずつ積み重なり、次のような事態が発生しているのです。

● 経営層が策定したビジネス戦略とシステム導入の接続部分を現場に丸投げしている

-経営企画部やシステム企画部が旗振り役になっているものの、現場部門や情報システム部、ベンダーとの調整が機能していない

●

現場が業務の課題をシステムにどう反映すべきか整理できていない

-「忙しいから」と、自分たちの業務課題を深掘りせず、整理を後回しにしている

● 情報システム部が全体の要件調整をする余裕がない

-既存のシステム運用やITツールの保守に追われ、新規プロジェクトに十分な時間を割けない

では、どうすれば失敗せずプロジェクトを円滑に進めることができるのでしょう。

繰り返しになりますが、システム導入の失敗を繰り返さないためには、自社の何を改善・解決するためのシステムか?を明確にし、プロジェクト全体を適切に進めるための仕組みを作ることが重要です。

ここで押さえるべきポイントは、単に「ツールを導入すれば業務が改善される」という安易な考えを捨て、システム導入を事業戦略の一部として捉え、計画的に進めることです。

システムありきで安易にプロジェクトを始めない

システム導入の失敗の多くは「とりあえず“新しい”ツールを導入しよう」という発想からスタートしてしまうことに起因します。

「このツールが流行っているから」「競合も導入しているから」という理由だけでプロジェクトを立ち上げても、業務とのフィット感が不十分で、結果的に使われないシステムになってしまいます。

まずは「システムを導入すること」ではなく、「何を解決するのか?」という視点を持つことです。

そのためには、システム導入を単なるIT施策ではなく、経営戦略の一環として捉え、事業全体の課題や目標と結びつけましょう。

現状の業務を棚卸しして、変更点や不要な業務・課題を洗い出す

システムを導入する前に、現在の業務フローを可視化してどの業務をどのように変えるべきか?を整理することも重要です。

特に、以下の点を意識して業務を見直しましょう。

- どの業務が課題になっているか?

- 非効率な業務はどれか?システム化することで削減できるのか?

- 逆に、システム化することで業務が複雑化しないか?

- 社内のどの部門が影響を受けるのか?

業務を棚卸しせずにシステムを導入すると、現場での運用に支障が出たり、想定していた成果が得られなかったりすることが多くなります。

システム導入後の業務イメージを具体化し、要件定義につなげる

業務を整理した後は、システム導入後の業務イメージを具体化する必要があります。

この段階で、以下の視点を持つことが重要です。

- システム導入後、業務フローはどのように変わるのか?

- どの業務が自動化され、どの業務は人の判断が必要なのか?

- 現場のオペレーションがどのように変わるのか?

これらを明確にしないまま導入すると、現場の人間がどのようにシステムを運用して良いのかわからず、定着が進まないまま、単に使い勝手の悪いシステムを導入しただけで終わってしまいます。

プロジェクトの社内役割分担と社外パートナーの期待値を明確にする

システム導入プロジェクトは、①経営層、②現場、③情報システム部、④ベンダーの4者が、密に連携することが不可欠です。

しかし、どの部署が具体的にどの役割を担うのかが曖昧だと、責任の押し付け合いや仕様変更が頻発し、混乱を招きます。

そのため、以下のようにプロジェクト内の役割を明確化しましょう。

- 経営層:「システム導入の目的を定め、経営戦略と結びつける」

- 現場:「業務の課題を整理し、システムに求める要件を具体化する」

- 情報システム部:「技術的な要件を定義し、ベンダーとの調整を行う」

- ベンダー:「決定した要件に基づき、適切なシステムを構築する」

「何をどこまで依頼するのか?」「自社で対応すべき範囲はどこか?」を明確にしないと、せっかく準備した軸がぶれてベンダー任せのシステム導入になってしまい、期待通りの成果が得られなくなります。

そうならないためにも、ツールベンダーやコンサルタントへの期待値も事前に整理しておくことが大切です。

システム導入後の運用体制・教育体制を整え、自社の役割を決める

システム導入は「導入すれば終わり」ではなく「導入後にどう活用するか」が重要です。

しかし、多くの企業では「導入後の運用・教育体制」が不十分なまま稼働を開始し、現場がうまく使いこなせずに定着しないというケースが多々見受けられます。

何度も言いますが、システムは使いこなされなければ意味がありません。

そのためには、運用開始後に現場がスムーズに適応できるよう、教育体制やサポートの仕組みを整えておくことが必須です。

- システム運用を担当するのは誰か?(情報システム部?現場?)

- 現場がシステムを使いこなすための研修・教育はどうするのか?

- ベンダーへの運用サポートの範囲はどこまでか?

まとめ

いかがでしたか?

今回は「成功率52.8%の理由から紐解くシステム導入」というテーマで、システム導入が失敗する5つの要因と、その失敗のシナリオを回避する方法について解説しました。

「うちの会社は大丈夫」「こんなことは起こらない」と思っていても、実際にシステム導入が進む中で、知らず知らずのうちに失敗のシナリオに陥ってしまう企業は少なくありません。

せっかく多くの時間とコストをかけて導入したシステムが、形骸化したり、思ったような成果を出せなかったりするのは、企業にとって大きな損失です。

システムはツールではなく、業務を最適化し、企業の競争力を高めるための手段です。

「なぜ導入するのか?」「何を実現したいのか?」を明確にし、戦略的に進めることが、成功への鍵となります。

次回の第二部では「ツール選定よりも大切な【業務設計】と【システム設計】」をテーマに、システム導入における具体的な進め方についてさらに掘り下げていきます。

ぜひ、そちらも合わせてお読みください。

このブログを参考に、皆さんのシステム導入成功につながりますように。

NEW ARTICLES